顯靈故事古今日外皆有。日軍也許在乎這些東西。

河南省鹿邑縣明道宮內一處老君台遺跡,相傳為老子設壇傳道講學的地方,並於此處修道成仙飛升。老君台始建於漢代,盛於唐代,多次毀於兵亂,經過歷代修葺,已有2000多年歷史。宋真宗大中祥符七年(公元1014年)追封老子為「太上老君混元上德皇帝」,故命名為「老君台」。

河南鹿邑明道宮老君台遺跡今貌 (網上圖片)

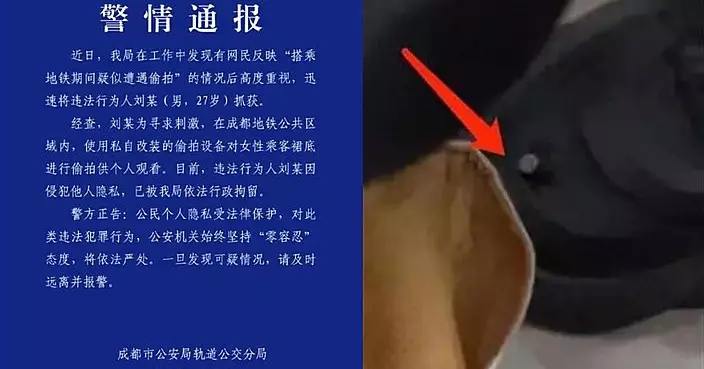

時至今天,我們都能夠在大殿的東山牆,東偏殿後牆以及柏樹的樹杈上見到槍砲彈痕,據說為1938年農曆五月初四,日軍侵華期間留下。在老君台下面,有一根白色方柱,四面分別以日文、簡體中文、繁體中文及英文刻寫一句話:「我們祝愿世界人類的和平」,據說是出自於一名當年侵華日軍的砲手梅川太郎,是他當年向老君台連轟炮彈,炮彈都沒有爆。

老君台白色方柱 (網上圖片)

這故事說是發生於1938年6月1日上午9時,日軍從東部亳州西進鹿邑縣,先在城外十里外砲擊城內制高點。日軍瞭望縣城時發現兩個高大建築,一邊為縣城城牆東南角樓奎星樓,右邊就是老子老君台,事前他們當然不了解這兩座是甚麼,只知是制高點。這名叫梅川太郎的炮手受命發迫擊炮,第一砲炸毀奎星樓,第二炮打向老君台,卻沒有聽到爆炸聲,之後連打十二枚,一顆都沒爆炸。

侵佔河北的日軍 (網上圖片)

隨後,指揮官索性自己操作迫擊砲,發射第十三枚砲彈,還是一點動靜都沒有。故事還記載得相當詳細,指出13枚砲彈擊中大殿東山牆、殿東柏樹樹杈、東偏殿後牆,其中有兩枚穿透山牆,一枚卡在大殿內西邊樑架,一枚落到老君神龕上。又表示日軍同類砲彈,在縣城其他地方都有效,唯獨老君台巋然不動。

日軍向敵方陣地發炮 (網上圖片)

這樣如此神奇的事,連日軍進城後率先要了解那個高台,當得知是太上老君的升仙台後,全體進城日軍,首件事就要到老君台下磕頭作揖,請求「老君」寬恕,並保佑自己能平安回國。就運日軍成立治安維持會和日偽縣政府期間,派兵駐守老君台,期間還可以參觀及叩拜。故事還說戰後的四十多年,梅川太郎還與戰友回到鹿邑,再向老君台叩頭謝罪,還指在1997年9月19日,梅川與戰友在老君台前和太清宮分別立了白色方柱,表示懺悔及祝願和平。

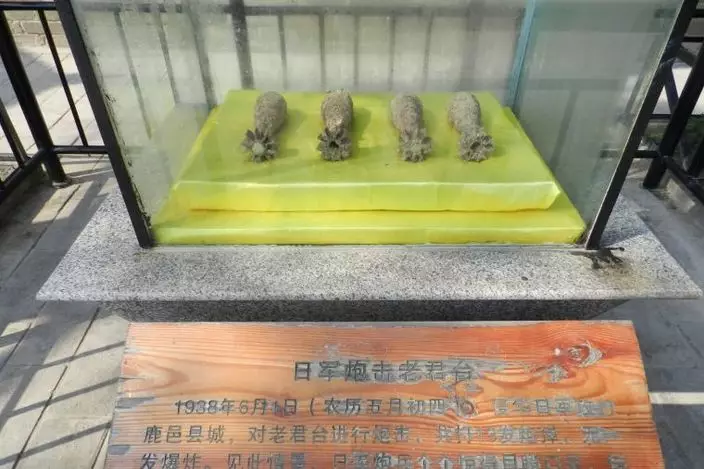

鹿邑老君台遺跡陳列砲彈 (網上圖片)

一枚砲彈卡在樹上,聲稱是當年未爆炸砲彈 (網上圖片)

我們現今也能在鹿邑縣看到老君台,以及陳列聲稱是當年的未爆炸砲彈,也有槍砲彈痕及兩個日式方柱,甚至可看到還有一枚砲彈卡在樹上。連擊13炮彈不爆,究竟是「太上老君」顯靈,還是可以以科學解釋?多年來都引來討論。一旦故事是真,唯一科學解釋就是那些都是啞彈,但連續十三枚都是啞彈,機會率是非常非常低,所以有不少人都對事件真實性保持強烈懷疑態度。有軍事愛好者還指,那些陳列炮彈是1960年代國產63式60毫米迫擊砲,也有網友指,按照那些所謂啞彈擊中建築物的角度來看,這並非迫擊砲正常彈道,惹起連串疑雲。

日軍攻擊敵方陣地 (網上圖片)

假設故事是真,能夠查證的就是是否有梅川太郎此人,也可尋找當年日軍戰鬥報告之類的文獻,甚至了解砲彈型號及生產廠房等等記錄。假設日軍當時使用砲彈都是同一批次有問題的產品,也許可以拆解砲彈後獲取砲彈信息,來查找啞彈成因。據了解,啞彈出現主因有兩種,一是引信出問題或者沒有引信,二是裝藥有問題不會炸。連續多發啞彈應屬質量事故。據另一些大膽推測指,這可能是在華日人反戰同盟之類等反戰組織,又或者後人所杜撰的故事。

日軍向敵方陣地發炮 (網上圖片)

無論如何,神明「顯靈」等等的故事傳說,中外古今向來也有記錄,更會在正史發現。這些歷史記載,除了可研究真實程度,也可研究它們如何令人選擇去相信及流通,又或者研究是否有人通過傳言等等方法去達到某一些目的,顯靈也好,增強己方軍心也罷,這些故事到後來雖然未必能夠得到實證,但最終可能讓後世於歷史敘述中,增添了多點內容,這就是歷史有趣之處。