手術成功保存大部分肺部功能!

中大醫學院圖片

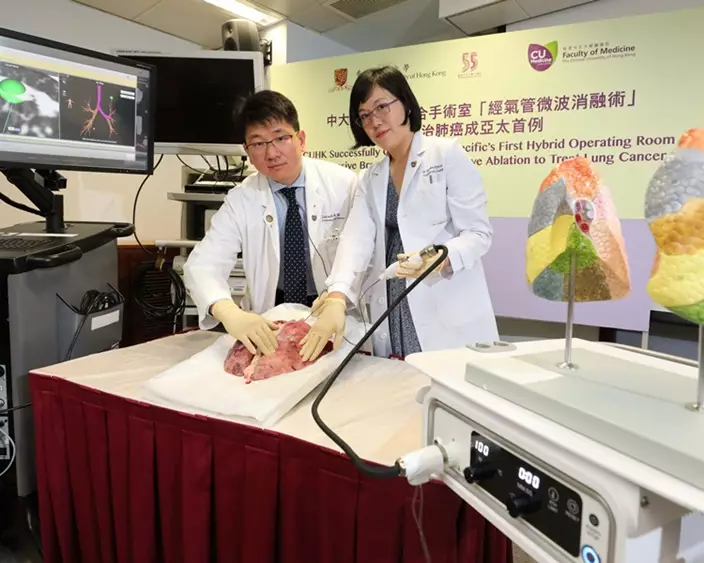

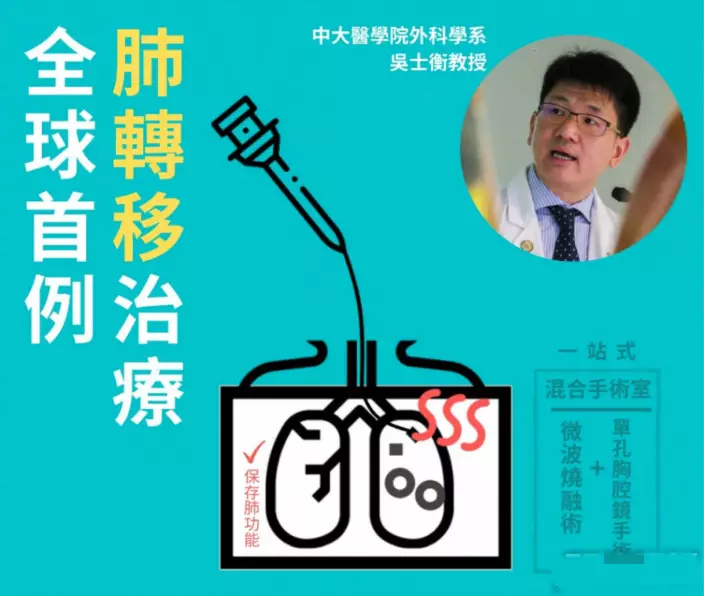

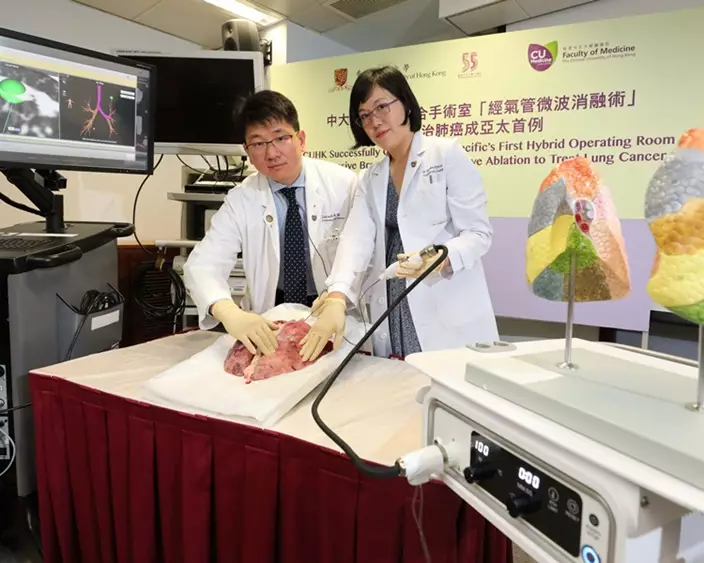

中大醫學院胸腔外科團隊為肺轉移治療帶來新突破,團隊成功應用混合手術室配合「經氣管微波消融術」及「單孔胸腔鏡肺葉切除術」於同一手術,為一名患有肝癌而出現肺轉移的68歲長者,清除他位於右肺的4個腫瘤組織,成功地保存大部分肺部功能。這是全球首宗利用混合手術室配合多元模式一站式治療肺轉移病人。報告已刊登於國際醫學期刊The Annals of Thoracic Surgery。

中大醫學院外科學系心胸外科組副教授吳士衡醫生(左)指治療多病灶肺轉是大挑戰。(資料圖片)

(中大醫學院FaceBook)

中大醫學院外科學系心胸外科組教授吳士衡教授表示,治療多病灶肺轉一直以來都是莫大挑戰,因為患者有多個腫瘤組織分佈肺部,大小不一,位置及深度都會影響治療選擇。就是次個案而言,團隊決定利用混合手術室配合多元模式治療,以保存最多肺部組織為目標替病人進行治療。

吳教授指,混合手術創傷較小,避免患者多次入院以減低感染機會。(Getty設計圖片)

吳教授補充,以往治療有多個腫瘤的肺轉移時,需要分多次手術或治療程序進行,病人需要多次住院及接受麻醉,創傷性較大。混合手術室獨有的實時360度斷層電腦掃描配置讓我們可以在同一手術進行三個程序 — 尖端影像診斷、先進的電磁導航支氣管鏡介入治療和微創手術。這有助為病人度身設計最適切的一站式治療組合,特別適合出現多個及體積少於1厘米的腫瘤組織。此外,在當前新冠肺炎疫情下,一站式的治療可避免患者多次入院,大大減低受感染的機會。」

中大醫學院與加拿大卡爾加里大學的專家學者,聯手完成了一項全球炎症性腸病流行病學研究,揭示世界各地可依循四個流行病學階段觀察其地區的炎症性腸病流行情況及演變,預計中國發病率將迅速增長。

中大醫學院。資料圖片

研究人員分析了過去一個世紀,來自80個地區、超過500項流行病學研究的研究數據,建立了一個基於機械學習模型的炎症性腸病流行病學階段分類工具,有助各地政府及早為炎症性腸病所帶來日益增長的醫療負擔規劃對策。此研究結果已於國際權威科學期刊《自然》發表。

炎症性腸病是慢性腸道炎症的統稱,可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類,患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲,症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等,症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情,嚴重者則要接受手術治療。

中大醫學院。資料圖片

早在19世紀,炎症性腸病於較早工業化的西方地區如北美、歐洲及大洋洲開始流行,到21世紀初逐漸在亞洲、南美及非洲等新興工業地區出現。隨著炎症性腸病的新增發病個案在新興國家持續上升,加上發達國家的患病人數不斷增長,炎症性腸病對全球公共衞生造成威脅。

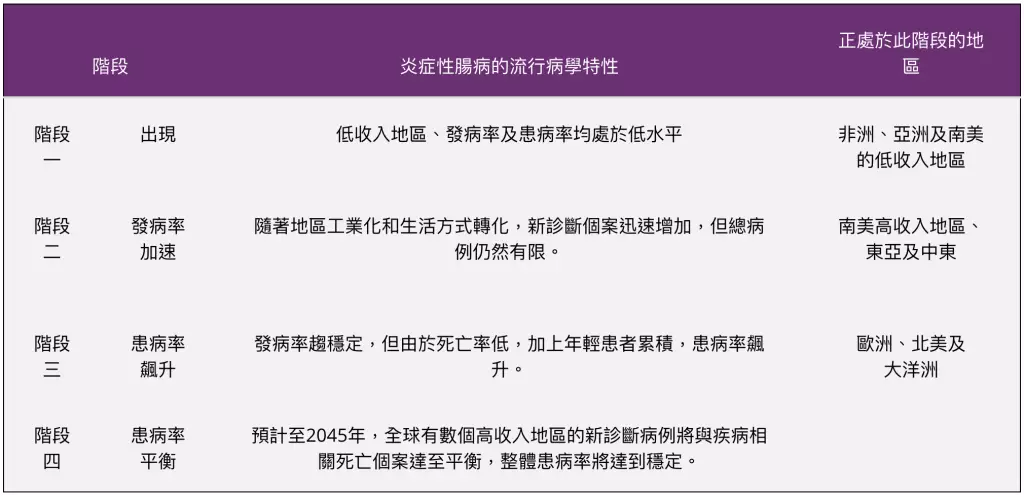

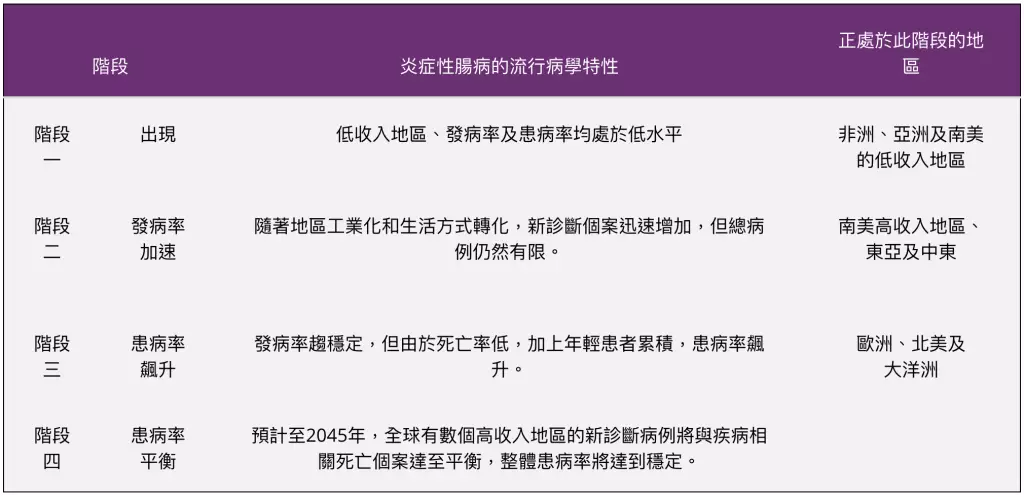

由加拿大卡爾加里大學Gilaad Kaplan教授及中大醫學院黃秀娟教授領導的21世紀全球炎症性腸病流行病學研究(GIVES 21)聯盟,綜合了過去一個世紀來自82個地區共522項炎症性腸病研究數據並進行分析,發現不同地理區域的炎症性腸病發病率和患病率存在差異,提出炎症性腸病的流行病學模式會隨時間出現階段性的分別。

加拿大卡爾加里大學Gilaad Kaplan教授及中大醫學院黃秀娟教授

為了進一步探究炎症性腸病在獨立地區及時間點的流行病學趨勢,研究人員建立了一個機械學習模型工具,可根據流行病學階段對地區進行分類,並繪製出不同階段之間的時空轉變,可讓不同地區獨立預測未來二十年的炎症性腸病流行情況。他們亦指出部分地區的患病率將達至平穩期。

研究數據顯示亞洲不同地區的流行病學演變階段存在差異。由於日本和南韓在20世紀後半期經歷快速工業化,兩地的患病率已經超過整體人口的0.1%,正向第三階段進發。而中國和馬來西亞等較遲工業化的地區剛進入第二階段,預計發病率將迅速增長。

炎症性腸病的四個流行病學演變階段

中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授麥詠欣醫生表示,在中國及馬來西亞等新興工業化地區,炎症性腸病患者的數量正以驚人的速度增長。隨著這些國家及地區快速工業化和城市化,優先考慮與之相關的公共衞生及健康措施,提高大眾對炎症性腸病的認識,並投放資源研究致病原因。

中大裘槎醫學科學教授、MagIC總監及新基石研究學者黃秀娟教授表示,低收入和中等收入國家的炎症性腸病流行情況不斷演變,預計新診斷個案會迅速增加,亟需加強臨床基礎設施和醫護人員,以應對這種複雜而醫療成本極高的疾病,未來將針對腸道微生物群、飲食和環境因素進行研究,尋找預防炎症性腸病的策略,減低發病率。