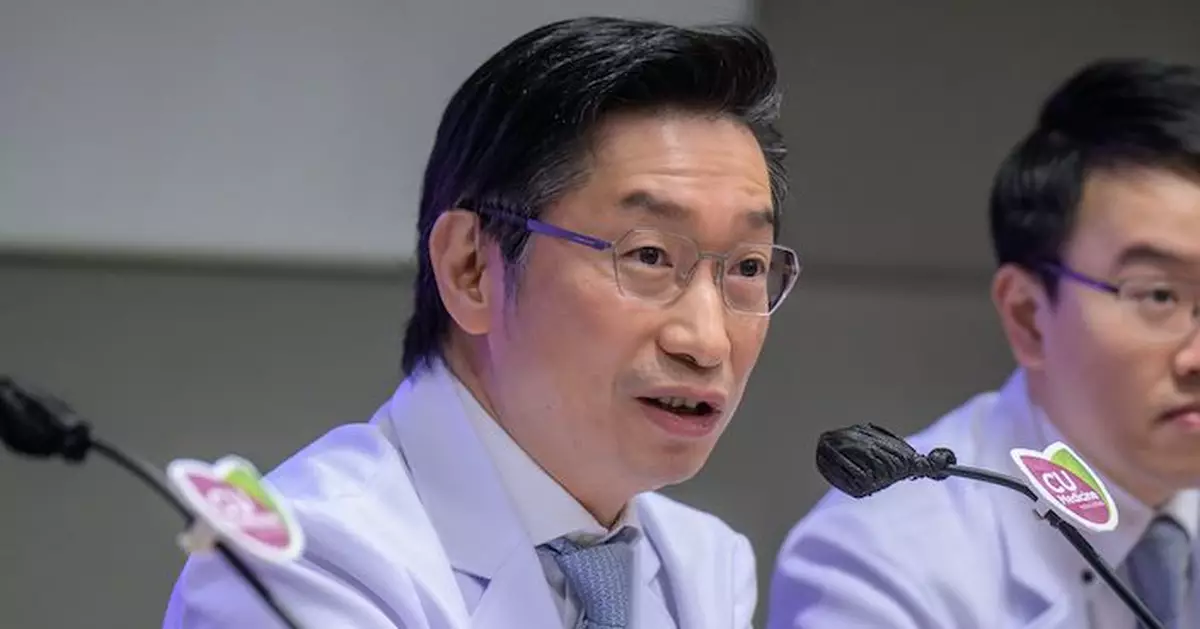

政府面對財赤,中大醫學院院長趙偉仁在傳媒春茗被問到會否擔心當局削減撥款,他表示,不希望削減太多資源,醫學創科是重要領域,如果減少人才培訓資源,擔心影響將來的人才。他指出,醫學院剛剛在醫學創科方面嶄露頭角,期望可以在創新醫療有成果落地,得到政府及業界支持,而透過科研成果轉化,可取得資金,再轉化到大學。

中大醫院亦面對財政困難,向政府申請延長還款期,趙偉仁強調,中大醫學院絕對支持中大醫院的所有發展。他表示,條文訂明如果中大醫院有盈餘,會支付中大醫學院的研究及教學,但要明白營運醫院並不簡單,加上中大醫院開幕時正值新冠疫情,復常只有兩年多,因此不期望會有盈餘給予醫學院,相對來說,醫學院希望支持中大醫院。

被問到有大學申請開辦本港第三間醫學院,中大醫學院是否傾向繼續獨立運作,趙偉仁說中大醫學院已有完善的教學機制,如尋求合作,會放眼世界的院校。

中大醫學院院長趙偉仁。中大醫學院資料圖片

另外,新的教學科研大樓預計2027年落成後,每年收生名額可提升至400名醫科生及330名護士學生,已向教資會提交建議。趙偉仁提到,會在醫學院應用更多人工智能,包括教導醫學生使用,以便將來投入發展醫學上的人工智能,同時會透過人工智能協助優化教學模式。

4月22日是世界地球日,中大醫學院、牛津大學、復旦大學與倫敦衞生及熱帶醫學學院合作,進行了全球最大規模的同類研究,發現氣溫與血壓上升或缺血性心臟病發病有關。

中大醫學院。資料圖片

中大醫學院、牛津大學、復旦大學與倫敦衞生及熱帶醫學學院合作,進行了全球最大規模的同類研究,首次評估溫度對中國人口血漿蛋白的影響。研究分析了中國成年人群中,溫度對人體内近3,000種血漿蛋白的影響,發現當中949種血漿蛋白對溫度變化產生顯著反應,其中超過八成與「血壓上升」或「缺血性心臟病」的發病風險有關。研究亦揭示溫度變化對炎症反應、血小板功能等方面的影響,從而增加心血管疾病發病風險的機制,為了解全球日益異常的天氣如何影響健康提供重要見解。

牛津大學。

團隊分析中國嘉道理生物銀行近4,000名來自中國十個氣候各異的地區(由哈爾濱至海南)的中國成年人的血液樣本,檢測近3,000種血漿蛋白的濃度。研究團隊發現有949 種血漿蛋白與非適宜溫度變化有顯著關係,當中超過 80%以上的血漿蛋白與「血壓上升」或「缺血性心臟病」的發病風險相關。這些蛋白質與「炎症反應」、「免疫調節」、「血小板凝集」等病理路徑有相關特性。

復旦大學。官網圖片

研究亦發現低溫環境對人體內的血漿蛋白影響最為顯著;在低於5°C環境下,未見更嚴重影響,原因可能與使用暖氣或生理適應有關。相反,在溫度超過17.7°C後,每上升1°C,蛋白質變化整體呈線性關係,顯示研究對象對高溫的生理調節能力較差,而這可能與其居住環境條件相關,例如缺少空調,或生理機制上的差異有關。

該研究的第一作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院博士後研究員郭一童博士表示:「是項研究為氣候變化對人體健康的影響提供新線索,例如冬季較多出現心血管疾病,可能與低溫誘發炎症蛋白上升有關。血漿蛋白作為重要的生物標記,有助開發針對蛋白的藥物,以減低因溫度變化而引發的相關疾病風險。」

研究的通訊作者、牛津大學納菲爾德人口健康學院資深環境流行病學家陳嘉鴻博士補充說:「我們的研究強調理解生物機制的重要性,即溫度和其他環境因素如何影響健康。識別受溫度影響的特定蛋白質,讓我們更深入了解溫度對人體的影響,並制定相應策略以減輕其影響。」

共同通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院何建輝教授表示:「這項創新的跨學科研究就像一張『溫度與血漿蛋白的關係圖』,清楚揭示氣候和環境變化對健康的影響。當面對極端天氣時,人體將運用數百種蛋白質來應對,而這些變化對人類健康具長遠影響。」

研究團隊成員包括(左起)共同通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院何建輝教授、第一作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院博士後研究員郭一童博士及研究的通訊作者、牛津大學納菲爾德人口健康學院資深環境流行病學家陳嘉鴻博士。中大醫學院圖片

這項創新的跨學科研究就像一張『溫度與血漿蛋白的關係圖』,清楚揭示氣候和環境變化對健康的影響,同時有助識別受溫度影響的特定蛋白質,讓有關當局制定相應策略以減輕其影響。研究結果已在知名國際環境科學期刊《Environmental Science & Technology》上發表。