最近多宗國際事件,見盡西方國家的雙重標準。

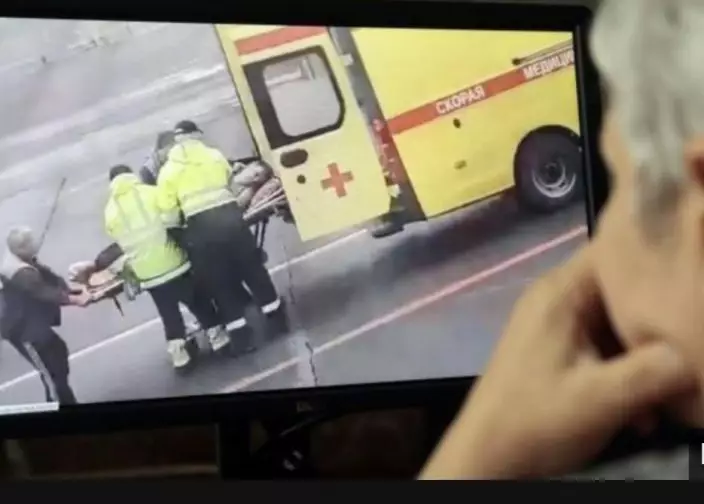

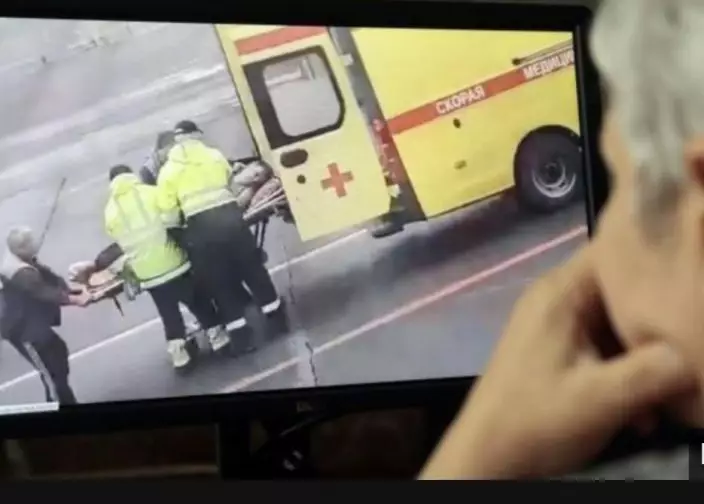

俄羅斯反對派領袖納瓦尼上週三(8月19日)在飛機上突然暈倒,他的飛機隨後緊急在西伯利亞城市鄂木斯克(Omsk)降落。醫生稱他當時處於昏迷狀態,並試圖搶救。

社交媒體上的視頻顯示,事發後納瓦爾尼在機場跑道被人用擔架抬上救護車。

納瓦尼的團隊懷疑有人在機場的一家咖啡廳內,向納瓦尼的茶下毒。上周六(8月22日),俄羅斯終於容許納瓦尼從西伯利亞乘專機飛往德國柏林接受治療。他的健康狀況極端虛弱。

納瓦尼因揭露俄羅斯官員腐敗而聲名鵲起,並將普京領導的執政黨「統一俄羅斯黨」稱為「騙子和小偷」。納瓦尼還多次入獄,當然是普京的眼中釘。

納瓦尼。(AP圖片)

過去多年,「普京眼中釘」出事的頻率極高。他們包括在克林姆林宮附近遭到槍擊身亡的政治家伯里斯·涅姆佐夫(Boris Nemtsov),在電梯內遭槍殺的記者安娜·波利特科夫斯卡婭(Anna Politkovskaya),以及在英國中毒身亡的前蘇聯KGB上校亞歷山大・利特維年科(Alexander Litvinenko)。

克里姆林宮的另一位批評者彼得·威爾茨羅夫(Pyotr Verzilov)指責俄羅斯情報部門在2018年對他下毒,當時他在一次審訊後病倒,失去視力和語言能力。

同年,前俄羅斯雙重間諜謝爾蓋·斯克裡帕爾(Sergei Skripal)和他的女兒在英國城市索爾茲伯里(Salisbury)遭到神經毒劑襲擊。英國認為俄羅斯軍事情報機構GRU的特工是此次襲擊的幕後黑手,但克里姆林宮一直否認參與其事。

俄羅斯民眾8月20日在聖彼得堡示威,手上拿著「普京停止毒害人民」的標語。AP圖片

今次納瓦尼中毒事件,普京同樣是高度嫌疑者。

向來十分關心全世界民主自由的美國,總統特朗普對俄羅斯反對派領袖納瓦尼中毒事件異常低調,特朗普在上周四只表示「會叫國務卿蓬佩奧研一下,然後向我匯報。」特朗普可能有痛腳在普京手中,一直對普京言聽計從,自然不敢因此事開罵。

從這個角度,納瓦尼還不如黎智英。黎智英被捕後,特朗普都講了幾句: 「我向黎智英問好,他是一個紳士,一個勇敢的人。」

西方的雙重標準,不止從納瓦尼中毒事件看到。

西非內陸國家馬里上周二(8月18日)發生軍人政變,總統遭扣押後被逼辭職,繼而由軍隊將領接管政權。馬里的民主政體變成軍事政權,但西方國家反應極度溫和。

馬里軍人8月19日在首都巴馬科街上慶祝政變成功。AP圖片

美國政府過去定期培訓馬里軍人,包括數名參與政變的軍官。另外,美國也向法國提供情報,支持法國在西非地區主導的反恐行動。

美國駐西非薩赫勒地區特使範姆說,美方需要從法律角度定性馬里發生的事件,如果定性為政變,即意味著美方將切斷對馬里政府的直接支持。而美國五角大樓一名發言人將這起事件稱為「嘩變」。

範姆說,美方特別關注極端組織在馬里境內的活動,因而與軍管當局保持接觸。「這些都是工作接觸,不代表認可,只是承認他們在一定程度控制了局勢。」

美方要求馬里軍管當局釋放去職總統易卜拉欣·布巴卡爾·凱塔,尤其是考慮到他75歲的高齡和堪憂的健康狀況。

另一方面,歐洲三國對馬里政變表態溫和,聲言繼續支持在馬里的反恐行動。

德國國防部長卡倫鮑爾上周五(8月21日)在德國南部與英法兩國防長會面時說:「接觸依然必要,因為恐怖主義依然是巨大威脅,包括對我們而言。」

法、德、英三國防長只是呼籲馬里軍管當局盡快實現他們的承諾,「即回歸憲政」。法國防長弗洛朗絲·帕利說:「我們將繼續反恐,因為它還遠未結束。」

馬里是前法國殖民地,2013年,馬里國內科納(Konna)市被伊斯蘭教派軍事佔領之後,馬里請求法國對該國進行軍事干預。該國於2015年同意與伊斯蘭教派特雷格(Tuareg)分離主義者停火。同時,馬里北部和中部地區聖戰士發起的叛亂仍在繼續,與基地組織有聯繫的激進分子時而對政府軍發動攻擊。

歐洲大國擔心馬里局面失控,伊斯蘭極端勢力坐大,最後局面失控,又有大批難民湧去法國。所以面對馬里軍人奪權,她們都視而不見,連對香港那種像徵式制裁也不做。

英國因為香港搞國安法,不但譴責香港,更給予香港BNO護照持有人居留計劃。法國見到馬里軍事政變連選舉制度都消失,何不搞個居權計劃,讓馬里人移居法國?

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

歷經4位美國總統、花費超過2萬億美元……美軍以「反恐」爲名,在阿富汗發動的持續20年的軍事行動,是美國歷史上耗時最久的一場戰爭,却最終以美軍倉皇撤離、塔利班重新掌權爲結局,不僅給阿富汗帶來深重灾難,也讓美國自身付出慘痛代價。

美國究竟是如何失去支持和陣地的?在美國《紐約時報》看來,美軍在阿富汗的失敗,不僅是軍事上的失利,更源於其對阿富汗文化和歷史的無知和情報失誤,這導致美軍不僅沒能贏得民心,還「反復錯殺盟友」,「在不知不覺中播下了自我毀滅的種子」。

「美國如何製造了自己最害怕的敵人」,《紐約時報》日前以此爲題刊發報道,記錄其通過爲期一年多的走訪,還原了戰爭早期在阿富汗東北部努里斯坦省的一處山谷,美軍與塔利班一次關鍵戰鬥的始末。這家美媒的調查發現,這裏原本沒有塔利班勢力盤踞,是美軍的到來催生了當地反抗力量。

强勢介入,「化友爲敵」

瓦伊加勒山谷坐落於阿富汗努里斯坦省群山環繞的偏遠地帶,森林茂密、山巒叠嶂。這片原本平靜的山谷,在美軍駐扎後,迅速成爲暴力衝突的中心。據悉,這裏發生了自越戰以來美軍士兵所遭遇的最暴力的幾次襲擊。

2008年7月,在山谷口一個名爲旺特(Want,有時亦作Wanat)的小村莊,爆發了一場激烈的戰鬥:超過150名塔利班軍事人員幾乎摧毀了此處美軍的一座新建基地,衝突導致9名美軍士兵死亡、20多人受傷。美軍後來撤離了該基地。據報道說,這也被塔利班視作「打破美國無敵神話」的一役。

瓦伊加勒山谷和旺特所處位置。《紐約時報》製圖

《紐約時報》指出,事實上,在美軍進入這裏之前,這片似乎天然與世隔絕的山谷鮮少有塔利班支持者的影子。

努里斯坦省長期以來享有自治地位,瓦伊加勒山谷周邊的山脉和峽谷又將其與外界隔絕,故英國人在19世紀的遠征中避開了這片區域,一個世紀後的蘇聯軍隊也很少涉足,就連上世紀90年代統治阿富汗的塔利班也沒有踏足此處。美國却選擇在此修建基地,强勢介入當地事務。

按照《紐約時報》的說法,2003年美軍進入瓦伊加勒山谷尋找「基地」組織成員時,也曾受到當地居民善意以待,甚至是「溫暖歡迎」。一名美國士兵巡邏期間從山邊墜落,還受到村民悉心照顧。

轉折發生在2003年10月,當時美國中央情報局(CIA)對一個疑似恐怖分子的目標發起了攻擊,武裝直升機還掃射了村民前去避難的森林,導致7人死亡,附近多個木屋和一座清真寺被夷爲平地。

儘管美方宣稱此次空襲「成功」,但事實上他們的目標不在那裏,襲擊摧毀的房屋和清真寺也屬於美國的堅定盟友——努里斯坦省前省長毛拉維•吳拉姆•拉巴尼(Mawlawi Ghulam Rabbani)。

報道說,拉巴尼所屬的政黨「伊斯蘭促進會」非常憎恨塔利班,還與美國合作推翻了塔利班的統治。就在襲擊當天晚上,拉巴尼作爲親美代表團的一員去了喀布爾,躲在美軍目標房屋裏的人是他的家人和朋友。7名遇難者中,大多數是婦女和兒童,其中包括拉巴尼的兒子和女兒。

拉巴尼在襲擊中幸存的一個兒子回憶,當美軍前來調查損失時,「他們表現得好像什麽都沒發生過一樣」。

「曾有改進,但爲時已晚」

儘管這次襲擊在喀布爾幾乎沒有引起反響,更遑論在華盛頓,但它改變了瓦伊加勒山谷的局勢。「如果說當地人還沒有準備好完全放弃美國人,他們也已經不再把美國人視爲絕對可靠的解救者。」《紐約時報》說,那種逐漸蔓延的憤怒與不公正感,爲塔利班的壯大提供了生長的土壤。

「在此之前,這個地區非常平靜,對每個人來說都很安全,甚至對美國軍隊來說也是如此。」前塔利班指揮官穆拉•奧斯曼•賈瓦里(Mullah Osman Jawhari)說,「但在襲擊拉巴尼家族之後,塔利班接管了該地區。起義開始了。」

在接下來的三年間,對拉巴尼家族的遭遇感到忿忿不平的年輕人們紛紛加入賈瓦里的隊伍,但忙於阿富汗其他地區戰鬥和與伊拉克的新戰事的美國人並沒有察覺到這一變化。直到2006年,美軍確認「基地」組織及其盟友藏匿在這片山谷裏,才重回故地,而此時當地塔利班的力量已不可同日而語。

《紐約時報》回顧說,在尋找「基地」組織成員的過程中,美軍錯誤地抓捕了當地的農牧人,投下足以夷平一座小山的炸彈,殺害了包括青少年在內的無辜平民。隨著民衆憤怒的加劇,賈瓦里的名聲則迅速上升。他開始主動製造更多伏擊,並在這一過程中更加了解美軍的作戰傾向與弱點。

穆拉•奧斯曼•賈瓦里(中)。《紐約時報》

美軍退役上校威廉•奧斯特倫(William Ostlund)2007年來到努里斯坦省,接手負責此處的幾所美軍基地。報道說,奧斯特倫當時被這裏「荒凉而不切實際的布局」震驚到,「他們不得不在荒凉的峽谷中用直升機進行補給,塔利班分子可以自由地向他們開火」。

面對當地民衆日益增長的敵意,以及塔利班更爲集結有素的伏擊,奧斯特倫選擇加大火力。據作家韋斯利•摩根(Wesley Morgan)《最艱難的地方》一書記載,在爲期15個月的「巡邏」中,奧斯特倫的部隊在努里斯坦和鄰近省份投下的炮彈、炸彈數量和交火次數比整個阿富汗戰爭期間的幾乎任何其他部隊都要多。

然而,報道指出,這種暴力只會加深當地民衆對美國人的敵意,讓塔利班更受歡迎。這也讓美國人陷入了一個奇怪的泥潭:越是戰鬥,局勢就越加暴力。

「我們並不了解當地人民和文化。」奧斯特倫後來向《紐約時報》承認,「我們並沒有真正與當地人民合作,也沒有爲發生的壞事道歉。我們曾有改進,但爲時已晚。」

不過,美軍在努里斯坦仍有自己的擁躉。那是當地的拉菲烏拉•阿里夫(Rafiullah Arif)一家,美軍曾一度將其力量集中到阿里夫家所擁有的村莊。

位於努里斯坦貝拉(Bella)村的美軍基地舊址,貝拉村土地由阿里夫一家所有。《紐約時報》

賈瓦里的隊伍則緊隨其後,開始每天對這裏的基地發動攻擊。「不堪其擾」之下,奧斯特倫决定將部隊轉移到山谷口的旺特村,那裏更容易防守。他在2008年7月獲得了購買土地的許可。

這讓阿里夫家擔心,美軍離開後,自己將失去保護。在此之前,因爲擔心賈瓦里等人會下殺手,他們一家已經不敢在當地市場抛頭露面,美國人給出的報酬也不足以撫平他們的不安全感。美軍在旺特村連續第二天遭遇迫擊炮襲擊後,阿里夫一家人收拾好行李,和包括幾名當地診所醫生在內的普通民衆坐車逃離。

但歷史總是驚人地相似——阿里夫等人所在的車輛被美軍誤判爲塔利班正在集結力量準備發起另一次攻擊,美軍人員呼叫來兩架「阿帕奇」直升機向車隊開火,車內幾乎所有人都被殺害。

「拉菲烏拉失去了父親、母親、兄弟和侄子,同時也失去了自己的一支手臂、一隻眼睛,以及對美國在阿富汗戰爭的任何支持。」而在美軍通報中,這仍然是一次「成功」的襲擊。

拉菲烏拉•阿里夫 《紐約時報》

「注定失敗」,自食苦果

阿里夫的家人和車隊中幾名當地醫生的死亡,掀起新的「招募潮」,爲塔利班輸送了更多新鮮血液。在手下的勸說下,賈瓦里决心「乘勝追擊」。他集結了來自9個村莊的150多號人,再從其他地區的塔利班和當地村民那裏借來武器,計劃從山頂向山谷中的美軍基地發起夜間突襲。

「旺特就像一個碗。幾乎每一面都有一座高山從山谷中拔地而起,就像一個石頭做的露天競技場。」賈瓦里說,「在那裏,我可以向美國人扔石頭。」

當然,賈瓦里的隊伍扔的不是石頭,而是高射炮彈。爲了避免被發現,他們拆開了50毫米口徑的高射炮,避開受到美國人監視的大路,偷偷運到山坡上重新組裝。

賈瓦里從過往交鋒中清楚,美軍通常預計塔利班只會發起短暫的閃擊戰,但這次他决定發起更大、持續更久的攻勢,並在美軍啓動防禦機制前,造成儘量大的破壞。在這種情况下,戰鬥的前五分鐘就尤爲重要,賈瓦里要求手下首先瞄準重型武器,並猛烈攻擊一處剛剛組建的美軍基地前哨。

賈瓦里的行動也確實讓美軍始料未及。2008年7月13日淩晨4點剛過,幾名正準備進行晨間巡邏的旺特基地的美軍士兵發現了異樣。「塔利班戰鬥人員一個接一個地卸下彈匣,機槍射擊的聲音響徹山谷。火箭推進榴彈的呼嘯聲和轟隆聲從三個方向傳來。子彈從四面八方射向基地。槍聲之響和戰鬥的激烈程度讓美國人震驚。」

塔利班人員一度推進到距離前哨只有幾米遠的地方,還有一人突破防綫,殺死兩名前來救援的軍官和醫生。據《紐約時報》說,戰鬥開始一小時後,美軍「阿帕奇」直升機和地面增援部隊才趕到支援。這場衝突最終導致9名美軍士兵死亡、超過24人受傷。賈瓦里稱塔利班方面只有3人死亡,但美軍方面的記錄要更多。

美國軍方內部調查將旺特戰役視爲「戰術勝利」,理由是塔利班部隊最終撤退,而美軍士兵抵抗了人數是其數倍的塔利班人員。但《紐約時報》指出,美軍自己的調查始終沒能回答這次衝突背後的幾個問題:一個曾經沒有塔利班的山谷怎麽會變成塔利班人員的溫床?爲什麽這麽多曾經歡迎美國人的村民,突然想殺死他們?

阿富汗塔利班政府警察部隊成員在位於旺特的前美軍基地進行晨練。《紐約時報》

這從阿里夫的故事中可見一斑。家人被美軍直升機殺害後,身受重傷的阿里夫逃離了努里斯坦,直到美軍2021年撤出阿富汗時才回到家鄉。新上台的塔利班政府赦免了他,他還拿回了自己家的地。

報道說,阿里夫仍然害怕塔利班,但他也將怒火對準美國人。

「他們說他們來這裏是爲了幫助我們,但最終却殺了我們。」阿里夫眯著他僅剩的一只好眼睛看著陽光說道,「我們支持他們的使命,他們却背叛了我們。」

《紐約時報》總結道:「從各方面來看,美國人幾乎注定了自己的失敗:他們在這裏一再轟炸自己最親密的支持者,這充分暴露出美國對它所進行的戰爭的理解是多麽膚淺。」

「美國在一個本不需要涉足的地方投下了超過1000枚炸彈。他們非但沒有贏得人心,反而在瓦伊加勒山谷——以及阿富汗的許多其他地方——在不知不覺中播下了自我毀滅的種子,隨後又駐留多年,親手收穫了這一苦果。」