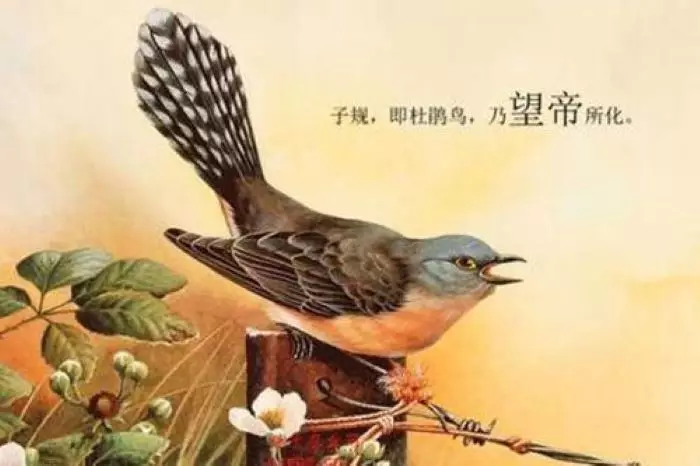

「杜鵑啼血」的故事很淒美,各朝文人皆為此賦詩,最著名者當屬唐代詩人白居易的《琵琶行》:「其間旦暮聞何物?杜鵑啼血猿哀鳴。」這個傳說也有不同的版本,卻以《望帝啼鵑》較廣為流傳。

很久以前,位於四川的蜀國有個叫「望帝」的國王,愛百姓也愛生產,帶領國人開墾荒地,種植五穀,把蜀國建成豐衣足食的天府之國。

網上圖片。

有一年,在湖北荊州,有個從井裡出來的大鱉變成精靈,但剛到人間便死了。鱉精的屍體隨著西流水,從荊水沿著長江,浮到了岷江。當屍體浮到岷山山下時,鱉精居然復活了,更跑去朝拜望帝,自稱「鱉靈」。時值望帝愁眉不展,鱉靈便問為甚麼。望帝欣賞鱉靈的聰明和誠懇,便說了緣故。

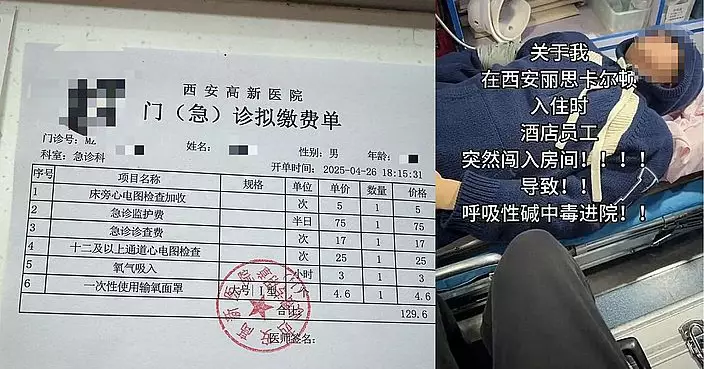

原來有一群龍蛇鬼怪不願看到蜀人把家園建成樂園,便施了妖術,把川西一帶的大石運到山谷裡,堆成崇山峻嶺,砌成龍穴鬼窩,天天在那裡興風作浪,將萬流歸海的大水擋住了。

網上圖片。

結果,水流無路,水位越來越高,以致老百姓的房屋、作物甚至生命都淹沒在洪水中。鱉靈聽後,便向望帝自薦,說自己有治水本領,不怕龍蛇鬼怪,一定能戰勝邪惡。望帝大喜,便拜他做了丞相,令他去巫山除鬼怪,開河放水。

鱉靈領了聖旨,帶領兵馬和工匠來到巫山,先和龍蛇鬥了六天六夜,再跟鬼怪拚九天九夜,把他們統統關在牢裡;然後把巫山一帶的亂石高山鑿成了彎曲峽谷,終於將匯積的洪水引向東海去了。蜀國又成了物產豐饒的天府之國。

網上圖片。

望帝是個愛才的君王,見鱉靈立下大功,才能又高於自己,便將王位讓出,立鱉靈為「叢帝」。自己隱居到西山去了。

鱉靈做了國王後,繼續興修水利,開墾田地,做了許多利國利民的好事。但日子久了,叢帝開始居功自傲,變得獨斷專行,不大聽意見,不體恤百姓的生活了。

消息傳到西山,望帝非常著急,寢不安席,想著如何勸導叢帝,並決定親自進宮一趟。消息很快傳開,老百姓心喜,便一大群人跟在望帝的後面,形成一支很長的隊伍。

叢帝遠遠看見這種氣勢,以為望帝老王帶著人來推翻他了,心中一慌,下令緊閉城門,不讓老王進城。望帝只好無奈地回西山了。

網上圖片。

可是,望帝覺得自己有責任幫助叢帝清醒過來。他想呀想呀,終於想到變成一隻鳥兒,這樣就可以飛進宮了。於是,他化身為一隻會飛會叫的杜鵑鳥,撲打著雙翅飛呀飛,停在皇帝御花園的楠木樹上,高聲叫著:「民貴呀!民貴呀!」

叢帝本性良善,聽懂了杜鵑的勸告,明白了老王的苦心,知道自己多疑了,心中有愧。自此,他更加體恤民情,成為一個名副其實的好皇帝。

只是,已變成了杜鵑鳥的望帝無法變回人了,但他下定決心要勸誡以後的君王愛民。於是,他繼續在晝夜不停叫,他苦苦地叫著,以至叫出了血,把嘴巴染紅了。

網上圖片。

後人為杜鵑鳥這種努力不息的精神所感動。於是,世世代代的四川人留下了「不打杜鵑」的規矩,以示敬意。而「杜鵑啼血」這個成語就常用以形容哀痛之極。