「單于」是匈奴的最高首領無誤,至於「天降」,多年來都有學者研究。

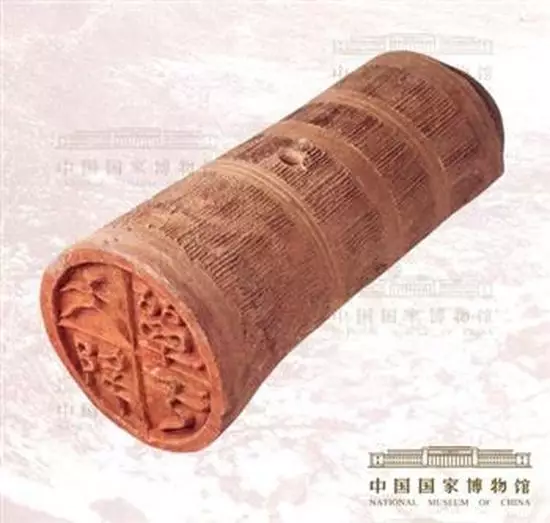

1954年,考古學家在內蒙古包頭市一處漢墓群中發現一個刻有「單于天降」四個字的瓦當。瓦當屬於泥質灰色,頭為圓形,輪廓凸起,內有隆起的十字線條四分圓面,其上陽刻隸書「單于天降」,表面施朱彩。瓦當的出土對於研究漢代與匈奴文化的意義重大,因銘文隸意濃厚,書體規整嚴謹,是為兩地交流的實物歷史資料。

在內蒙古展出的「單于和親」及「單于天降」瓦當 (網上圖片)

「瓦當」即瓦片的頭,也叫「瓦頭」,是古代中國建築中筒瓦頂端下垂部分。古人認為「當」為「底」,因為陶瓦一塊壓一塊,從屋脊一直排列到簷端,而帶頭的瓦正處在眾瓦之底。瓦當的下面是椽頭,「當」需要抵擋風吹日曬雨淋,保護椽頭免受侵蝕,延長建築壽命。

故宮宮廷頂的瓦當,以保護椽頭 (網上圖片)

而中國人還喜歡在瓦當雕刻文字或圖案等,美化和蔽護建築物簷頭。所以,瓦當不僅為藝術,同時成為考古重要實物資料,對研究古代各時期的政經文化等有一定參考價值。於內蒙古出土這塊漢宣帝時期「單于天降」瓦當,對於研究漢匈關係極具參考價值,因為瓦當證明漢武帝武功。

「單于天降」拆開來解讀,「單于」即廣漠遼闊,是匈奴的最高首領。而「天」就是上天、天命。不過,「降」字字音及字義上,可為降生的「降」或投降的降」,存在著爭議。

網上圖片

據專家再考據加以推斷,這塊瓦當出土年代為東漢時期,瓦當文字反映的卻是西漢宣帝時,匈奴呼韓邪單于為了得到漢室保護而內附的歷史。漢甘露三年(公元前51年),呼韓邪單于朝漢於甘泉宮,稱臣侍漢,漢朝「寵以疏禮,位在諸侯王之上」,開啟漢朝與匈奴關係的新篇章。

當時,匈奴單于歸附西漢不需一兵一卒,百姓都高興,於是修建這個有「單于天降」的瓦當建築,來紀念事件。據研究,召灣是匈奴呼韓邪單于南下覲見漢宣帝時的必經之地,帶有「單于天降」瓦當的建築,就是在此時興建。換言之,「單于天降」即是「上天的神秘力量讓單于降服歸順漢朝」,一度成為普遍的解釋。

「單于天降」瓦當 (網上圖片)

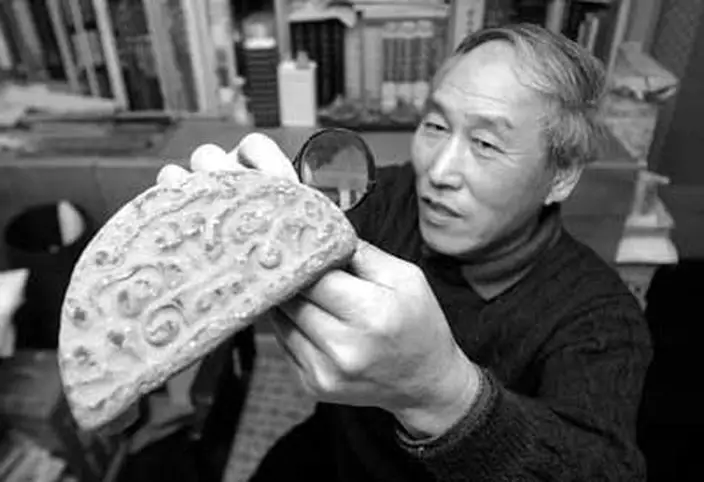

不過,當代專門研究先秦兩漢瓦當的關增鑄,花了多年對所有他已看到的及自己收藏的瓦當展開飾文考證,翻閱《左傳》、《史記》、《漢書》、《金石大字典》等幾十種參考資料,對近270種先秦兩漢瓦當圖飾、文字作了深入考證,並在2005年出版的《先秦兩漢瓦當飾紋考》提到「單于天降」瓦當的文字解讀,表示「單于和親」 及「單于天降」都是古代民族和解之義。他引述《前漢書·元帝紀》載:「虖 ( 呼 ) 韓耶單于,不忘恩德,嚮慕禮儀,復修朝賀之禮,願保塞傳之無窮邊陲,長無兵革之事」。「天降」,「天」指對方,即雙方稱謂。「降」按古音註:降,和同也,「單于天降」即(雙方)和好之義。

關增鑄多年收藏及研究瓦當 (網上圖片)

網上圖片

「天降單于」瓦當,不管反映單于降服歸順漢朝,還是解作漢匈雙方和好。但不管是如何解讀,這個瓦當都必定是對當時漢軍消除匈奴侵擾的一種頌揚。