本月底,一年一度的財政預算案即將發表。面對千億元財赤的壓力,坊間有聲音質疑政府, 是否應該暫緩尚待推展的多項新發展區、運輸系統等基建工程,以降低公共開支,尤其是佔香港土地三分之一的北部都會區,其中涉及科創、物流、住房、教育、商貿等多個產業的用地開發,無疑需要大量財政投入。

誠然,繼續投資大型基礎建設在短期內會增加財政負擔;但從另一個角度看,基建投資能創造就業、改善民生、帶動消費,刺激經濟,從而增加財政收入,緩解財政壓力。在凱恩斯主義經濟學中,也強調在社會經濟衰退時期,政府應透過基建投資推動經濟復甦;完善的基礎設施不僅能夠帶動相關產業發展,還能為長遠的經濟發展奠定基礎。

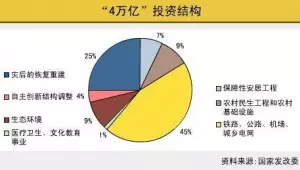

放眼歷史,無論是內地還是西方社會,都曾有以基建振興經濟的成功先例。2008年全球金融危機後期,中國經濟快速下滑,出口呈負增長,大批工人面臨失業。鑑於此,當年國務院推出了4萬億人民幣的經濟刺激計劃,將資金投放到鐵路、公路、機場和城鄉基礎設施的建設上。如此大額的基建投資促進了原材料行業的需求,同時為建築等行業提供了數千萬個工作崗位,更帶動了社會資本的參與。短短九個月時間,社會投資增長了33.4%,這些鐵路項目和水利電網工程也大大改善了中國的交通和物流網絡,時至今日仍在發揮作用,可謂是功在當代,利在千秋。

(網絡圖片)四萬億計劃的投資結構

也看西方的例子:在上世紀30年代初,由於泡沫經濟破裂和戰後賠款等因素,美國和德國都分別陷入了經濟大蕭條。當時的美國羅斯福總統推出「新政」,以公共工程計劃為核心,發行國債投資田納西水利工程等基礎建設,公共工程局亦支出33億美元給私人公司來建設34,599項工程計劃。許多失業民眾進入由政府資助的公共計劃崗位,因而刺激了國民的產出和消費,解決了美國的經濟危機。同樣地,德國的政府也大力推動高速公路建設,使德國的公共投資增長了13倍多。至1936年,德國的工業產量幾乎增加了1/3,失業人數也減少60%以上。

(網絡圖片)羅斯福簽署新政

回望香港,過去我們也曾經歷多次社會經濟危機,值得我們吸取經驗。80年代尾90年代頭,市民對回歸出現了信心危機。當時政府隨即制訂了《港口及機場發展策略》,宣佈興建新機場及相關配套設施等香港機場核心計劃。香港機場計劃的大幅投資,大大增加了市場信心,也為香港吸引了多個領域的企業的投資,帶動樓市、股市繁榮,反過來大幅增加港府的財政收入。所謂「有危就有機」,正是面臨最困難的關頭,政府才能更有破釜沉舟的魄力,大刀闊斧地推進重大工程和改革;我們才得見新機場和東涌新市鎮的落成,使香港成為地區空運樞紐,大嶼山成為世界著名的旅遊景點。

(網絡圖片)香港機場核心計劃十大建設示意圖

要克服財政困難,還需要政府各部門胼手胝足,共渡時艱。歷史上面對財政緊張,政府曾經歷過不只一次削減15%經常開支的情況。隨著社會經濟和科技發展,政府有些工序已經過時,例如打字員等工序可由電腦科技替代;亦有些崗位長期空缺,但不影響政府日常運作。因此,當局可從精簡架構和運用新科技入手,適當凍結、合併和替代一些不必要的公職人員崗位。但是,一般來說,公務員沒有清晰指令,是不會無風起浪的。正如特首所言,施政要「以結果為目標」,所以,特首或財政司司長必須定出節省經常開支的目標,讓各部門首長按各自的情況,發揮高級公務員的聰明才智,相信能夠各顯神通,提高財政資金使用的效率。此舉在歷史上曾經成功做過,就一定可以做得到!

所謂「以史為鑒,可以知興替」。在未來一段時期面臨的財政壓力的情況之下,北部都會區的不但不應被擱置,反而有望成為扭轉財政逆境的轉機。不過,由於發展北都所需投資額度巨大,加上國際地緣政治環境不甚穩定,北都的基建投資亦需有取捨、有技巧地進行。在財政預算有限的情況下,當局的取捨應該不離兩個原則。 第一,應發展經濟和社會效益回報效率較高的產業。北部都會區的最終落成,起碼還需十年時間。但振興經濟急不容缓。因此,正如運輸及物流局長陳美寶女士在報導中指出,政府需細化建設規劃,就工程項目排優次,並壓縮工程開支。政府應以創新思維,合理地折牆鬆綁,篩選出適宜在短期內啟動之項目,例如交通網絡、低空經濟、碳捕集等產業,以求儘快產生效益。

第二,就是不忘發展北都的初心,必須著力於科技創新的基礎建設。科創是香港未來發展的新引擎,打造北都成為國際化的科創中心,關係到香港能否突破產業不夠多元,及部份施工方法因循守舊的瓶頸。加上科創成果落成後,又可以反過來將這些智慧化技術應用到後續的基建進程中,以更少成本達成更高效率。綠色科技在基建上的運用,更可以從源頭上實現節能減排的目標。在日後有足夠人力物力進行大規模生態保育之餘,環保基建反而可成為開發中循序漸進的措施。

(網絡圖片)新田科技城規劃圖

另外,鑑於北部都會區的發展需要大規模的資金投入,多元化的融資渠道可幫輕政府的財政壓力。當局可以資金和政策扶持作為引導,鼓勵業界和社會資本共同參與;亦可通過發行債券等融資方式,吸引海內外投資者為北部都會區的建設注入活力。不過,由於當前國際地緣政治格局持續波動,在此過程中,也須加強風險管理的意識,尋找安全、可靠的投資者合作,以保障項目的穩健推進。同時,必須在保持國際專業水平的前題下,強化所有工程的效率及領先施工方法,包括工程技術、造價、財務安排及進程之監察,以保障基建之投資物有所值。近年來,國家科技實力矚目,又始終堅定地支持香港發展科創產業。因此,在北部都會區的建設過程中,積極探索與內地的合作模式,不僅能為基建規劃帶來豐富的經驗與資源,還能進一步促進大灣區的產業鏈融合,孵化更多科創成果,成就「科技強港」的未來發展前景。

參考資料:

管濤:從兩年「四萬億計畫」說起

https://finance.sina.cn/zl/2024-10-15/zl-incsqtkc1435599.d.html?from=wap

羅斯福新政

https://zh.wikipedia.org/zh-hk/罗斯福新政

希特勒讓600萬失業工人重返崗位,首創高速公路,研發大眾汽車

https://www.163.com/dy/article/FBI5J2NB0550A704.html

衛奕信「玫瑰園計劃」對香港歷史影響深遠

https://www.ourchinastory.com/zh/1380

千億財赤│公務員減薪?共度時艱早有先例!曾3年減6%節省百億元

https://www.hk01.com/article/1081781?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral

財赤下優先 北都公路2028動工 縮隧道段省成本 採新技術勘查費7億慳四成

https://news.mingpao.com/pns/%E8%A6%81%E8%81%9E/article/20250124/s00001/1737654853060

持續智庫

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **