坊間很多人埋怨,說看不到香港的前景。其實,香港的未來十分清晰,機會也就明明白白的放在我們眼前——正如嶺南大學跨學科學院院長陳曦教授所言,北部都會區就是未來香港的浦東。看浦東如何將上海經濟翻了多少翻,就知道我們打造北都,是刻不容緩的事。

北部都會區是創科新引擎,將會推動香港的未來。然而,這塊佔香港面積三分之一的土地,目前基本上尚待開發,其建設需要大量資金投入,但特區政府自2019年以來,年年財政赤字,有人就擔心政府沒有財力進行如此龐大的基建。正如港澳辦主任夏寶龍對香港的要求,不僅要「勇於改革、不斷創新」,還需要「敢於破局」。所以,要確保我們的未來發展,當局不能再故步自封,必須跳出舒適區,破除舊框架,用創新的意念進行種種改革,打破侷限,做一些以前未有做過的事,成就北都偉業。

政府可從五個方向著手創新改革,分別是:管理創新、規劃創新、技術創新、融資創新及品牌創新。

管理創新:

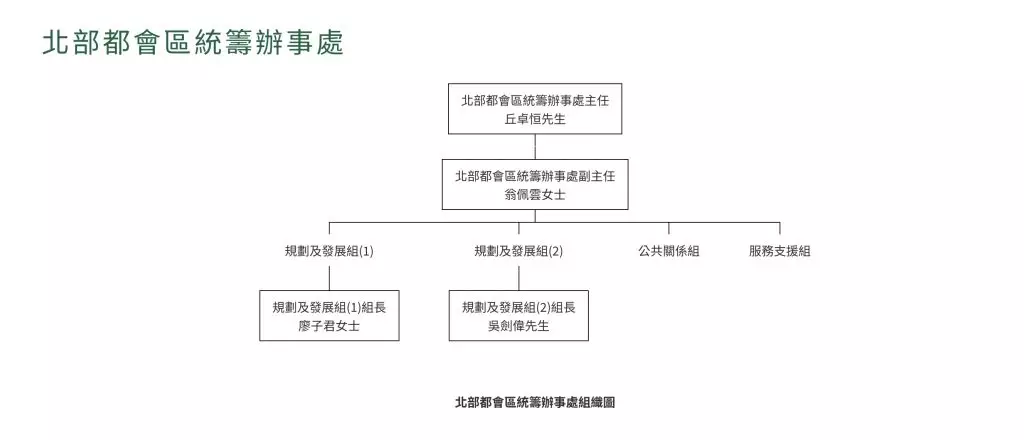

繼《2022年施政報告》宣布後,行政長官帶領相關司、局長成立了「北部都會區督導委員會」,作高層政策指導及監督;並由財政司司長帶領37位非官方委員組成「北部都會區諮詢委員會」,為北都發展出謀獻策。為提升部門和項目之間的協調,當局亦成立了「北部都會區統籌辦事處」(「北都辦」),作為整體倡導及統籌北部都會區發展的角色。

(網絡圖片)北部都會區統籌辦事處

但是,我們不希望「北都辦」像前屆政府的政策創新與統籌辦事處一樣,由一名乙級文官領軍,然後在工程部門抽調兩、三名技術人員坐鎮,只有統籌的職責,卻沒有執行和決策的權力;所有工程、財務上的決定,都要回到個別部門處理,就是政府時常掛在口邊的 「走程序」。這樣的組織架構,只會拖延工程的進展。

其實,太陽之下無新事,項目要提速,不是沒有例子可以參考的。以往在開展新項目、建設新市鎮時,政府也曾成立專責辦事處,由各部門的高層代表組成,並賦予他們相應的決策權力。當年負責香港機場核心計劃包括十大項目工程的統籌署New Airport Projects Co-ordination Office(NAPCO)便是一個好的先例。建設過程中,在政策方向和計劃預算不變的情況下,即可由派駐NAPCO的各部門代表進行設計、運營和檢察,無須返回各自司局取得批示,而是於共同決策後,直接向特首匯報,從而大大簡化了流程、節省了時間。2003年香港面對SARS威脅,特首成立專責小組,給予領軍的衛生福利及食物局常任秘書長2億元及決策權,並指令相關部門派出能做決定的處長級官員每天早上9點開會,除了處理逼在眼前的問題之外,還以雷霆之速,拆墻鬆綁,修訂法例和各種在太平日子總是拍慢板的程序。最重要的是,每天早上會議的決定,出席的部門代表要馬上回去執行,不得像平時般再在十多個部門間走馬燈似的走一大圈才開工。

所謂創新,不一定要建立全新的機構、系統,而是態度和方式;若能參照過往的成功個案,結合當下的狀況和需求進行改革,亦稱得上是一種創新。因此,「北都辦」應該好像NAPCO和SARS時期的專責架構一樣,從各部門調派能負責任的高層人員到辦事處中,並賦予其更大的財政和決策權力。這樣的管理改革,才能大大加強行政效率,充分運用和協調資源,為北部都會區的建設提速。

規劃創新

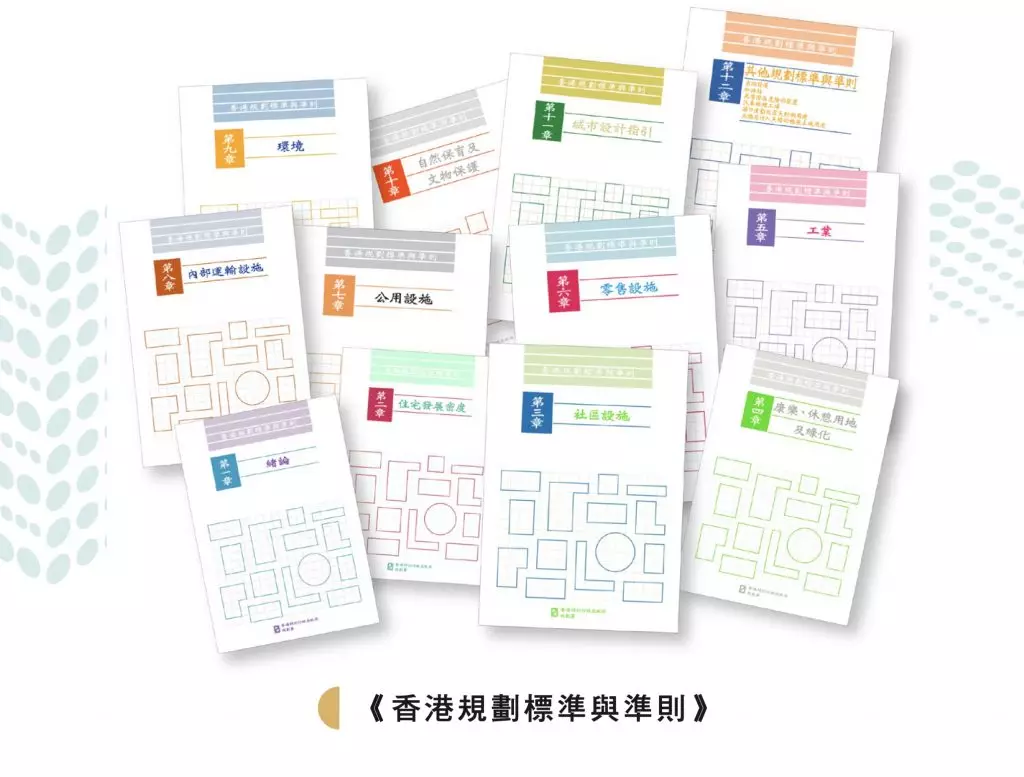

上世紀八十年代,政府編寫出《香港規劃標準與準則》,並將香港大部分土地納入規劃大綱圖,將地塊畫定了不同的單一用途。雖然政府會對規劃大綱圖進行定期審查,並將分區大綱草圖更新;但是,政府仍然擁抱著四十年前的規劃,無視社會的變化和未來發展的需求,以致抑制了土地的多樣化發展潛力。舉例來說,在規劃大綱圖裡,只有大概百分之七的土地畫作我們七百萬人口居住,但差不多同樣面積的土地則畫作農地和魚塘。雖然漁農業的發展已經與四十年前完全不同,漁農用地也有八成是荒廢的,但規劃大綱圖仍然不變。其次,正如我們往期文章所言,在現代科技的助力之下,土地的用途不應該保留單一化。在有限的土地資源之下,仍有許多土地的功能被規劃政策所規限。如果民間要改變土地的既定用途,必須向城市規劃委員會申請。行內人都知道,那是費時經年,專業費用過百萬的過程。

(網絡圖片)香港規劃標準與準則

因此,時至今日,當局應該乘著發展北部都會區的機會,以改革的心態,以開放的視野,以創新的手法,重新審視北部都會區這片佔香港面積1/3的的土地規劃。目前政府推出的 「片區開發」方案仍然停留在傳統的單一土地用途思維上,何不引進創新的規劃思維,將北部都會區作為多元化土地用途的新示範區?既能最大化利用土地資源,又能縮減土地審批流程,提高新發展區基建效率。

技術創新

北部都會區作為香港未來的創科重心,應運用創新技術,在推動新研究和新嘗試的落成的同時,又可以加快建設進程、減少施工成本。

要推廣一項新研究,政府往往會出於安全性、可行性等考慮,對試行有嚴格監管。而行業持份者則需要空間進行實驗、收集數據,才能夠達至要求。在此過程中,行業需向各部門取得到批准,而批准的條件又需要實驗數據達到標準,似乎陷入了一個死循環。即使最終新研究成功獲批,也是費時費力,分分鐘已經過了最佳的研發風口。監管沙盒的出現則很大程度上避免了這個難題。所謂監管沙盒,是指在指定區域內實施靈活的監管框架,匹配特殊的快速審批流程,為新技術提供實驗的土壤。以低空經濟為例,北部都會區正是未來監管沙盒的可行之選。根據《北部都會區行動綱領》,政府已預留逾100平方公里土地發展創科產業。低空經濟可依托「新田科技城」作為試驗平台,與深圳前海合作區建立「空域走廊」,吸取深圳低空經濟的經驗,為跨境低空運輸收集收據。政府的「發展低空經濟工作組」成立以来,一直接受「監管沙盒」申請書,目前已收到72份。新田科技城應把握機會,「先行先試」與相關創科公司合作,成為產業生態孵化基地。

另外,北部都會區在施工上也需創新改革。在基礎設施的建設中,可引進創新科技,以提高效率和降低成本。據2024年全球研究顯示, 香港連續五年位居亞洲最高建造成本。除了供應鏈碎片化的分包制度和耗時冗長的審批程序,關鍵在於缺乏創新和先進的建築技術,這也正是最能利用創科進行改革的方面。例如,施工時可採用「組裝合成建築法(MiC)」及3D列印的建築技術,預製建築模塊,可縮短工期,降低成本。並加強建築資訊模型(BIM)等數位化工具的覆蓋率,實時檢測施工效率,優化資源分配。對於風險較高的施工步驟,更可引入智慧型設備,如砌磚機器人和無人機巡檢,同時確保安全和標準。研究表明,透過結合這些創新技術,現場施工的工期將大幅縮減30%-50% ,同時降低成本15%-30%。

(網絡圖片)MiC組裝合成施工法

要引導並鼓勵業界在建設中運用創新技術,就要發揮好北部都會區作為沙盒的優勢。在北部建設中,政府可分階段試點,從小型項目開始測試新技術,逐步建立並推廣新建築技術的標準;同時提供補貼或稅收優惠,鼓勵業界進行跨專業協作,並加強勞工的培訓轉型,爭取讓技術快速落地,催生更多新型專利技術。

融資創新

北部都會區面積廣大,建設項目眾多,基建投資不能完全依賴政府,而需以創新的方式吸引融資,才能緩解財政壓力。因此,政府要因應北部都會區的角色定位與未來發展的前景,講好「北都投資故事」,不僅將目標放在本地財團和內地企業,更可以將橄欖枝拋給更多外資。投資推廣署在去年11月宣布,將強化在中東和北非的招商引資工作,吸引當地企業來港開展業務,促進經濟和商業合作,我們希望推廣署手上拿著的正是北都的 「投資故事」。

一直以來,為鼓勵海內外投資者及市民參與本土的建設,政府會不定期發行機構投資者和零售債券。近年來,針對正在開展的基建工程和可持續發展的碳中和目標,政府先後發行了基礎建設債券和綠色債券供大眾認購,更發行了外幣債券,吸引環球機構投資者。

目前,綠色議題成為舉世關注的焦點,越來越多的投資者關注ESG(環境、社會和公司治理)目標,將項目在ESG方面的表現納入衡量投資決策的因素之中。根據Refinitiv Lipper的統計,截止2021年11月30日,全球以ESG為關注點的基金資金流入量達到6,490億美金,相比起2019年的2,850億美金有明顯增長;Bloomberg Intelligence預計,2025年全球ESG資產規模將達到53萬億美元,佔全球在管投資總量的的三分之一。因此,作為未來的創科中心,如前文所說,北部都會區的建設應融入ESG理念,可將環保科技項目納入債券的融資框架中。政府應該策略性地、積極地進行海外商業活動,為北都的綠色創科項目進行路演,吸引國際市場的投資興趣,爭取獲得長期現金流的保障。

以碳捕集技術的應用為例,在北部都會區的建設中,可以加入碳捕集技術,例如在每棟建築上安裝二氧化碳捕集裝置,收集住戶空調設備、廚房排放的廢氣;並將捕集到的二氧化碳轉化為綠色建材產品,用於地基道路的鋪設和外牆磚塊的建築。這些碳捕集技術的具體應用場景和預期碳減排效果,可作為建設項目的核心環保組成部分,在債券募集說明書中列明,提升投資人參與意願。

另外,收集到的二氧化碳還可以參與碳交易市場,通過出售碳信用額給其他企業以賺取收益,不失為增加現金流的一種可能。2022年,港交所推出了全新的國際碳市場平台Core Climate,將資本與香港、內地、亞洲以致其他地區的氣候相關產品及機遇連接起來。因此,若為北部都會區融資,在設計債券時,可考慮將碳交易市場的潛在收益納入現金流預測,並作為債券還款來源的一部分。此舉不僅減少政府的融資成本,還可以提高資本回報率,增強綠債對投資者的吸引力。

(網絡圖片)國際碳市場平台Core Climate

香港作為國際金融中心,在投資市場和金融服務上頗具優勢。自國家「一帶一路」戰略開展以來,香港積極為亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)提供金融及專業服務,以支持其運作;更與絲路基金共同成立「一帶一路」投資平台,為「一帶一路」沿線國家的基礎設施建設籌集資金、提供融資服務。有此經驗,政府何不利用香港在金融上的優勢,為北部都會區的基建同樣建立一個區域基礎設施銀行,專門負責本土項目的融資。透過這些創新的融資策略,香港北部都會區不僅能在緩解財政壓力下順利完成建設,更有望成為吸引全球投資、推動區域經濟發展與合作的典範。

品牌創新

北部都會區的長期建設,除了政府在管理、規劃、技術和融資的改革創新,更需要有大眾的理解和支持。目前,在已經公開的文件中,多見當局對北部都會區在用途規劃和建設技術上的研究,卻恰恰缺乏了業界和公眾最關注的、與自身相關的部分。前文提到吸引投資要有投資故事,而吸引公眾的支持更需要講好北都未來的願景。施政報告中提及,北部都會區是香港未來發展的新引擎。這個新引擎在未來如何改變香港、可以為年青人提供怎樣的黃金機遇、是否能夠打造成為綠色碳中和社區,這些才是大眾所真正關心。

早期的香港靠海維生,一切的經濟活動集中在海港兩岸,所以,中環和尖沙咀就是黃金地段;職場上,也以「中環精英」、「中環麗人」為驕傲。在未來,維多利亞港兩岸不再是唯一的中心,取而代之的是「北創科,南金融」的經濟格局。而這個「北創科」的中心正正就是北部都會區。可見,若然未來世代的年青人可以把握科技發展的機遇,在北部都會區這個「香港浦東」立足,便可以成為與如今的「中環精英」相媲美、甚至更具市場競爭力的「北都精英」,將這張創科精英品牌,打造成香港的新名片。

北科創,南金融

上述種種益處,實該向大眾傳達,打破堅持北部區域是鄉郊、是野外的成見。只有獲得公眾聲音的支持,北部都會區的發展才能行穩致遠。同時,在建設過程中,亦應像海洋公園的港產大熊貓「家姐」、「細佬」一樣,有個網絡平台,實時展示建設的進程,接受公眾的諮詢和監督。對於可以切身見聞、關心的事情,大眾才會認為與自己的利益相關。

北部都會區是香港未來發展轉型的唯一希望,對於香港至關重要。其成功打造,將為香港社會和經濟的可持續發展提供強大支撐。因此,政府應該傾注全力,用融合創新意念進行改革,積極推動北部都會區的各項建設,把握這一重要的發展契機,為香港開拓更廣闊多元的未來。

參考資料:

北部都會區。https://www.nm.gov.hk/tc/

香港規劃標準與準則。https://www.pland.gov.hk/pland_tc/tech_doc/hkpsg/index.html

低空經濟監管沙盒。https://www.tlb.gov.hk/tc/highlights/transport/low-altitude.html

持續智庫

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **