在新鮮出爐的2025/26年度《財政預算案》中,政府預留了37億元加快完成河套科創合作區香港園區的基建和公用設施,新田科技城當中二十公頃用地將於2026/27年起陸續交由科技園公司發展和營運。喜見政府正全速推動北部都會區和河套園區的建設,為香港的科技創新打好基礎。不過,從建設到最終落成,按政府公佈的規劃大綱,需要的時間仍然太長。

(網絡圖片)2025年財政預算案

財政司司長一語中的,北部都會區是未來香港科創發展和經濟擴容的載體,亦是深度參與粵港澳大灣區建設的「把手」。在此進程中,高效高速的基建工程無疑是達成目標的關鍵。一直以來,香港的基建發展受制於規劃時間冗長、造價高、工期延誤的三大障礙。

現時香港的平均建造成本居全亞洲之冠,每一平方米的造價甚至達到深圳的十倍!特區政府也不是無視這個問題;在2024年9月提交立法會的文件中,發展局曾列出香港建造成本高昂的主要成因,包括工人成本高、不良的分判制、建築材料及設備的合約風險溢價、追不上時代的設計標準及要求、冗長的審批流程和工程複雜性。

(網絡圖片)香港建造成本居亞洲之冠

通過創新科技的應用,可以將建造成本大大減低。今次我們僅以BIM為例,探討北部都會區可以如何應用智慧科技,降低建造成本、提高建築效率。

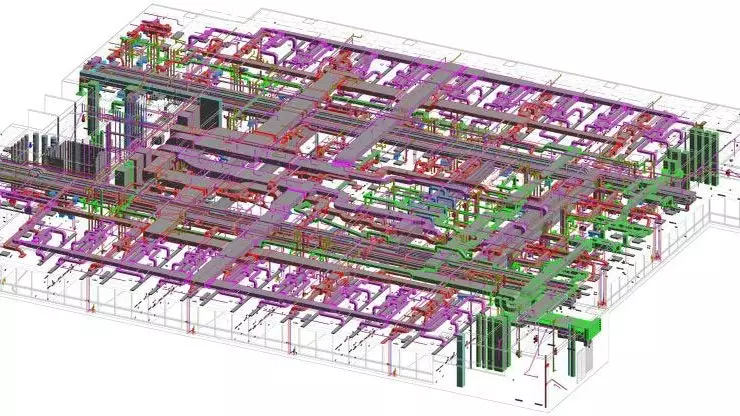

BIM(建築資訊模型)是指在建築設計和施工階段,以及在資產生命周期中,透過BIM的創新數據整合、可視化、協作和分析能力,幫助縮短規劃時間,減少早期設計和檢測錯誤,加快決策和審批流程,提高資源分配。其實,BIM並不是新鮮事物,該技術由喬治亞理工學院的Chuck Eastman教授在1975年提出,業界在本世紀初開始採用。例如,有「中國第一高樓」之稱的上海中心將BIM技術引入到設計、施工、建設的全生命週期,並以合同條款約束承包商必須在應用BIM技術。在2008年設計動工初期,團隊利用BIM模型的設計能力和可視化的特點,根據工程設計圖紙進行3D建模,處理了超過15萬張施工圖紙,提前發現及解決了超過10萬個建築中可能存在的碰撞點,節約超過至少1億元的建設費用。並通過模擬施工進度,分析設備、材料和勞動力需求,幫助優化施工順序和資源配置,縮短了約15%的工期。

(網絡圖片)上海中心

特區政府在2013年開始指定在公務工程必須採用 BIM,但到目前只用於建築設計和施工階段,進行工程項目的管理與優化。要充分利用BIM,要從兩方面著手:第一,是將BIM的應用擴展至城鎮前期的規劃和設計階段;第二,應將BIM技術擴展至私營工程。

北部都會區尚在前期的規劃和設計階段,若能從速應用BIM等智慧科技,可大大節省時間和成本。一個偌大的基建發展,牽涉的包括地政、城市規劃、環境保育、建築設計、交通網絡、來水、去水、通電、通媒、還有風水考慮。長期以來,香港建造業存在多層外判的傳統模式,往往導致各方溝通不足,在施工過程中容易產生設計上的矛盾。而BIM 提供了一個信息集中化的平台,允許參與城鎮規劃的每個人實時合作。規劃師、建築師、工程師、政府機構、發展商等人員可以透過分享最新資訊來減少延誤。不同持份者在同一個資訊模型上工作,在規劃和設計階段就進行協作、達成共識。

其次,由於BIM可呈現數位化模型,規劃者可以模擬交通流量和環境影響,提前預見和測試建設效果,有助估算所需建築材料,和減少出現設計衝突的可能性,從而減少施工期間因修改設計而付出的時間和成本。例如,在北部都會區設計公路時,可利用BIM技術預先模擬交通流量的道路測試,優化設計,一定程度上避免堵塞的問題。現階段,建造項目的審批流程冗長,審批時間幾乎佔據30%的工期。若工程採用電子化審批,提交BIM 模型和由 BIM 生成的圖則,減少手動資料整合所花費的工夫,並自動檢查設計是否符合分區法規和建築規範,將大大縮短審批時間。

(網絡圖片)BIM圖則示意圖

再者,在3D數位化模型的基礎上,BIM還可以加入時間和成本的考量因素,建立4D或5D模型。因此,在規劃階段,規劃者可以有效地監控施工順序,發現問題並優化時間表,整合可用的成本和資源,根據土地和建築的性能,選擇適合的物料。例如在建設北部都會區的碳中和社區時,可提前以BIM模型對建築的能耗、採光、通風等性能進行模擬分析,並比較採購、運輸和養護的成本,選擇最合適的保溫材料和節能設備,按照時間計劃,合理安排施工次序。此舉有利於早期評估財務可行性,並減少因預算問題而耽擱的時間。

政府部門也不能落後於形勢,所有政府工程應該盡早落實全面在每一個發展工序採用BIM;相關的政府部門應該提效提速,儘快完善電子資料呈交及處理系統,和自動核查工具。

由2013 年開始,政府在工務工程項目採用 BIM,足足過了十二年。到今年年初,雖然將BIM納入投標的條件,並擴大了糸统的使用範圍,但仍然只針對公務工程。對於私營領域,則將強制採用BIM的要求定在2029 年之後。

以漸進的策略推動BIM的應用是可以理解的,政府其實已出了九牛二虎之力,解决了不少困難。改变一個行業的文化實在不容易,但面對發展北部都會,振興香港經濟的重要使命,政府不能太保守,要「勇於破局」。未來幾年,正是北部都會區和河套園區的規劃建設期,將會有大量私人工程參與。如果私人工程中沒有運用BIM技術,在新發展區的建設中,仍不可避免地出現缺乏溝通協調的情況,導致設計衝突、工序混亂,令拖工期、高成本的問題如舊。

(網絡圖片)採用建築信息模擬 (bim) 擬備和呈交建築圖則的路線圖

因此,在北部都會區和河套園區的建設過程中,應要求公、私營項目都採用BIM技術和呈交相關電子圖則,將整個北部都會區所有公、私營項目的規劃、工程、測量等方面的資料,整合到同一個 BIM數據庫中,讓各持份者和公眾實時了解到北部都會區的建設進程。要做到這一點,就要對參與建設的業界有所要求。例如,在批地和招標的過程中,當局應要求參與投標的發展商、承辦商必須將BIM納入投標資料,並在設計和施工中應用,使其具有合同約束力。

所謂有罰有獎,政府更須提供足夠誘因,將自身擺在推動者的角色,與業界積極互動和溝通,推動業界改革和轉型發展。例如,針對勞工短缺的狀況,當局要改變傳統思維,不是引入傳統低端工種的勞工,而是引入新建造科技,如电動釘板扎鐵工具,泥水,油漆機器人。人手就要引入熟練運用BIM技術的專業人才,讓更多中小企業儘快獲得專業技術與人才。

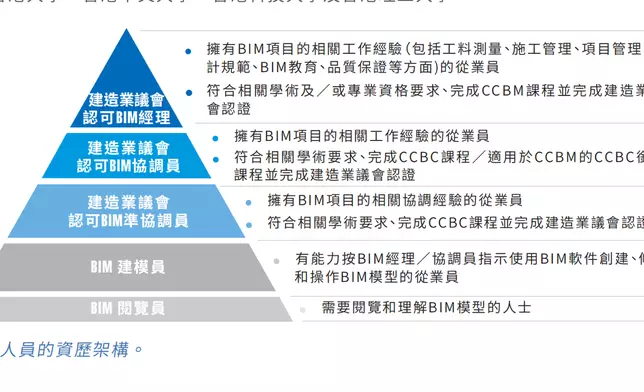

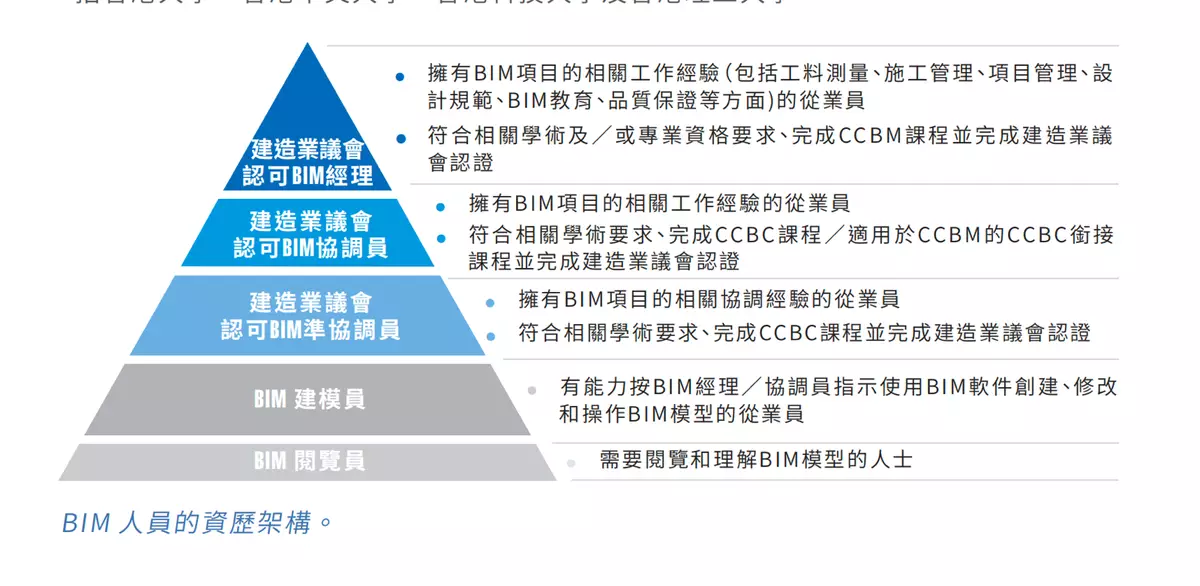

在相關技術人才培訓方面,今次的《財政預算案》中,政府預留一千五百萬元支持「主要項目精英學院」的工作; 撥款約九千五百萬元,為建造業兼讀制學員提供津貼;建造業議會出資約一億五千萬元資助建造業界為畢業生提供在職培訓等。既然政府和業界攜手投入如此大量的資源在建造業專業人才培訓,不妨培養專業的建造業科技人才,例如培訓大量獲BIM認證機制的「建造業議會認可BIM經理」和「建造業議會認可BIM協調員」,加快私營工程對BIM掌握和普及。

(網絡圖片)BIM人員的資歷架構

在香港積極探索建造業轉型與發展之際,北部都會區和河套園區作為香港社會和經濟發展最重要一環,更應先行先試,跳出固有框架,作為大規模、多階段運用BIM等創新科技的先鋒試點。作為公共資產管理人和投資未來的參與者,政府和業界應把握合作良機,讓基建成為振興香港經濟之契機,而非負擔。

參考資料:

2025/26年度《財政預算案》。

https://www.budget.gov.hk/2025/chi/index.html

檢視香港建造成本高昂的原因。立法會。

https://www.legco.gov.hk/yr2023/chinese/hc/sub_com/hs02/papers/hs0220240924cb1-1283-1-c.pdf

上海中心將於年中竣工 BIM技術助理超級工程。

https://webim.com.tw/sharing-ch/2015-shanghai-center_bim/

採用建築信息模擬 (bim) 擬備和呈交建築圖則的路線圖。發展局。

https://www.devb.gov.hk/filemanager/sc/content_2373/BIM-Book-content-cn.pdf

有關BIM的香港政策。建造業議會。

https://www.bim.cic.hk/zh-hant/bim_in_hk/bim_policy_in_hk

持續智庫

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **