鮑魚是名貴海鮮,但為什麼這種美食古人說它是臭?

唐墓壁畫《宴飲圖》(網上圖片)

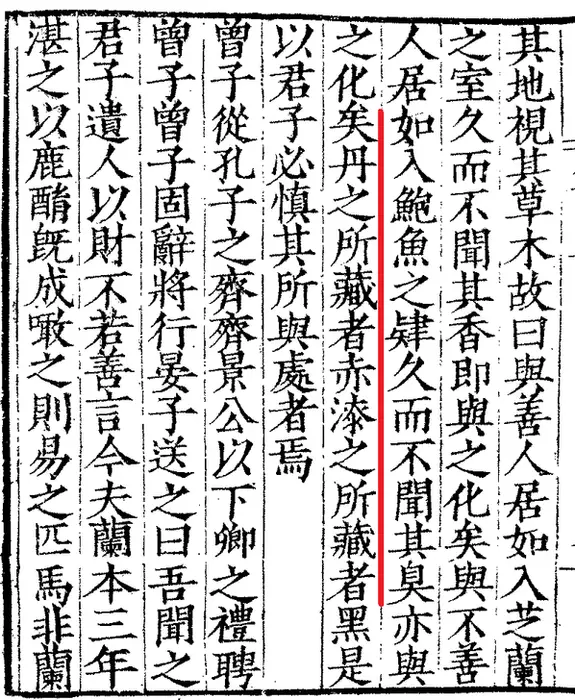

《孔子家語》有云:「與善人居,如入芝蘭之室,久而不聞其香,即與之化矣。與不善人居,如入鮑魚之肆,久而不聞其臭。」這句說話是指與不善的人在一起,如同走入賣「鮑魚」的店裡,時間久了也不覺得臭,即是比喻與什麼樣的人相處,就會不知不覺影響到自己。這句說話年代久遠,「鮑魚之肆」也被現代人誤解。

《孔子家語》局部 (網上圖片)

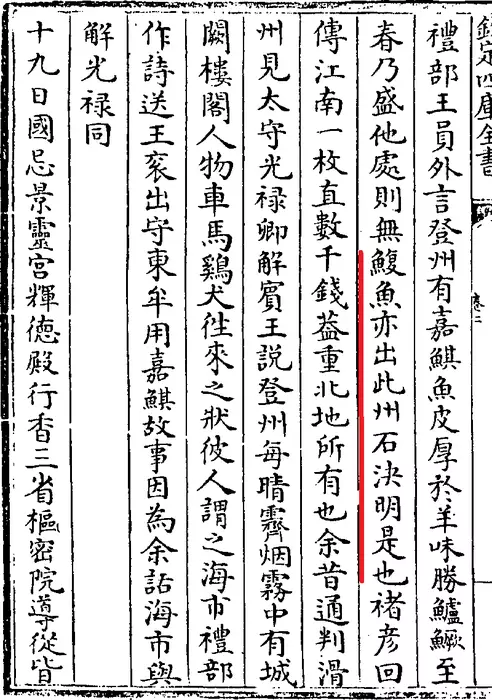

古時候所稱的「鮑魚」是指醃製過的鹹魚、漬魚等,而「鮑魚之肆」就是賣醃魚的店,至於今時今日我們吃的鮑魚,在古時叫作「鰒魚」,它的殼,古時稱「鰒魚甲」,又名「石決明」,可平肝清熱、明目去翳,至今也屬於常見上品中藥。

宋代龐元英撰《文昌雜錄》局部,載有鰒魚石決明 (網上圖片)

可能醃魚店太臭,於是後人也將之比喻為臭穢、惡劣的環境,又或者小人及壞人聚集的地方。「如入鮑魚之肆,久而不聞其臭」,即是說只要你逗留久一點,有如漸漸受到小人及壞人影響,對他們的舉動習以為常,就會不自覺會變壞。有如朱砂放的地方,往往會變成紅色;而貯藏漆的地方,就變成了黑色。因此,君子必然謹慎地選擇與自己一起的人。也即是「近朱者赤,近墨者黑。」