冷門文史哲

神秘的中亞

中亞地處東西方文明的連結地帶,同時又是各文明接觸的邊緣地帶:從東看,它是遙遠的「西域」;從西看,它是神秘的“東方”。

古代中亞的邊界是不穩定的,它隨時代而變化,隨中亞部族與周邊文明國家之間勢力的消長而變化。一般來說,學術界對中亞有廣義、狹義之界定:廣義中亞指西起裏海,東達興安嶺,南自喜馬拉雅山,北至阿爾泰山;狹義中亞僅指阿姆河和錫爾河之間的兩河流域地區。而本書的研究對象 (書籍信息在最後),主要是今哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯斯坦、塔吉克、土庫曼和阿富汗所在地區,有時候也涉及與它們有關的地區。

一

關於中亞的歷史地位,正如湯因比在《歷史研究》中所指出的:阿姆河—錫爾河流域的中亞地區在文明的接觸中,既充當著「交通中心廣場」的角色,又是孕育高級宗教的誕生地。

誠然。

這裏是東西方文明強烈碰撞之地:東西方兩大帝國,伊斯蘭文明與佛教文明,印歐人種與蒙古利亞人種在這裏碰撞、融合。

這裏的綠洲文明處於農耕與游牧文明的夾縫之中。中亞綠洲的歷史命運,正如拉鐵摩爾所言:或是控制中亞的綠洲及部落,以建立對抗草原游牧民族的同盟,或是對綠洲進行防禦性佔領,以免游牧民族利用它們作為根據地。

這裏的歷史是由外部力量塑造的:外部力量多次塑造中亞,希臘、波斯、中國、阿拉伯、突厥、蒙古等王朝或汗國的統治者都管轄過這裏。它的整個歷史被強大外力所控制、掌握和引導。

這裏是多「極」的平衡點:中亞處於西歐、俄羅斯、中國三「極」的中心,在世界走向多極化的過程中具有平衡意義。

而 最重要的是,這裏經歷過獨特的突厥化、伊斯蘭化,從而影響了世界文明的進程:7世紀下半葉,伊斯蘭教傳入中亞,中亞三個突厥王朝將伊斯蘭教向東推進到今中國新疆,向南推進到阿富汗中部和印度河流域,向西推進到小亞細亞。到13世紀初,伊斯蘭教已經深入到中亞社會的各個方面,成為大多數居民的一種生活方式,中亞大部分地區完成了伊斯蘭化。與此同時,6世紀中葉,阿爾泰山南部的突厥人在中亞建立統治;7世紀中葉,西突厥汗國滅亡,突厥人失去統治地位;10世紀中葉始,喀喇汗、伽色尼和塞爾柱王朝陸續建立,突厥人再次登上中亞政治舞台。突厥王朝的統治對中亞產生了深刻影響,從而完成了突厥化。

……

因此,作為區域史的中亞史,又有著極為重要的世界史意義。然而,由於中亞本土缺乏系統的史學傳統,相關史料僅零星見於東方和西方的敘事史書中,因此囿於史料匱乏、語言繁雜、史實模糊,以及現有文獻資料相互抵牾等困難,中亞史一直是歷史研究中的難題。而若要從眾多繁雜、抵牾的史料中勾勒出通史圖景,則更是難上加難。

二

在這種背景下,本書作者歷時十年,克服萬難,試圖理清中亞古今繁雜脈絡,整體寫就中亞大歷史。

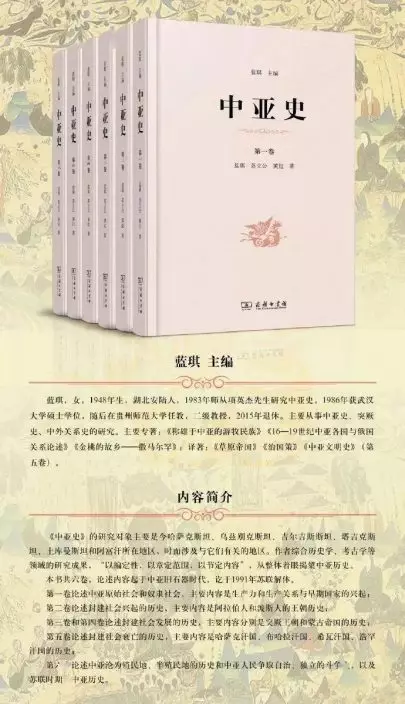

本書主編、作者藍琪,1983年師從項英傑先生研究中亞史,1986年獲武漢大學碩士學位,隨後在貴州師範大學任教,2015年退休。主要從事中亞史、突厥史、中外關係史的研究。藍琪教授之《中亞史》,可謂是三十年磨一劍的心血之作。正如齊世榮先生在《中亞史》總序中所言:「我對中亞的歷史素無研究,是沒有資格寫序的,但考慮再三,還是答應了下來。我之所以承命不辭而有“越位」之舉者,是被作者刻苦治學的精神深深感動。在貴州研究中亞史,條件是很不利的。獲得資料很難,對外交流的機會也少,等等。但作者們以極大的毅力克服種種困難,十餘年堅持不懈,終於獲得了豐碩成果。”

本書共六卷,論述內容起於中亞舊石器時代,訖於1991年蘇聯解體。其中第一卷論述中亞原始社會和奴隸社會,主要內容是生產力和生產關係與早期國家的興起;第二卷論述封建社會興起的歷史,主要內容是阿拉伯人和波斯人的王朝歷史;第三卷和第四卷論述封建社會發展的歷史,主要內容分別是突厥王朝和蒙古帝國的歷史;第五卷論述封建社會衰亡的歷史,主要內容是哈薩克汗國、布哈拉汗國、希瓦汗國、浩罕汗國的歷史;第六卷論述中亞淪為殖民地、半殖民地的歷史和中亞人民爭取自治、獨立的鬥爭史,以及蘇聯時期的中亞歷史。

本書涵蓋蘇聯解體以前,中亞存在過的所有王朝。一般按國人撰史習慣,可冠以「中亞通史」一名。但作者認為,“往來不窮謂之通”,“不窮”指時間的無限,而貫通一切時間的通史是不可能存在的;真正的通史還必須具備通史精神,“不通古今之變,則不足以言通史”,中國的中亞史學剛起步,欲達到上述境界,尚有待努力。故名之《中亞史》。

然而,本書雖不冠以「通史」,“通”字卻貫穿全書。

本書體例按通史要求均衡安排,克服了以往同類著作中史料多的地方多寫,史料少的地方少寫或不寫的狀況。結構上,「以編定性,以章定範圍,以節定內容」。在人類歷史發展過程中,除了漸進性的量變外,還存在著突起性的質變;本書根據中亞歷史發展軌跡上出現的一些質變點劃分時段,並以編的形式做出界定;中亞地區在文化上是一個統一體,在政治上卻一直是分裂的,本書將諸政權統治地區歸納在章的形式下;在各章以下,以節的形式闡述了具體的歷史內容。

本書各卷有分述和總述,在對地區政權進行分述的同時,對當時中亞的政治、經濟、對外關係以及宗教和文化情況做了總體論述。在分述和總述中,作者力求系統、全面、準確。所謂系統,就是著眼於中亞政權在此時段內的變革過程;所謂全面,就是研究領域儘可能包括國家和社會生活的各個方面,即政治、經濟、社會、民族、宗教、對外關係;所謂準確,就是客觀、求實,向讀者展現事物的本來面目。在分述和總述的基礎上,作者力求對研究對象進行反思,希望總結出一些帶規律性的認識,即通史精神。

三

此外, 本書在前人研究基礎上做了一些推進性的嘗試。如中亞經濟和文化的南北差異一目了然,本書在考察中亞原始生產力的發展時,明確了這一差異產生於舊石器時代後期,到新石器時代早期呈現出定居文化和畜牧聚落文化的南北特徵。又如,眾所周知,中亞是古代東、西方貿易和文化的通道與融合地,本書指出,如果中亞的背後沒有一個強盛的漢唐中國,中亞地區就不可能成為東、西方交往的橋樑。

對早期中亞的歷史進程, 本書還提出一些新的思考。如在第一卷第二編第一章第二節中,作者提出中亞地區在鐵器時代經歷了東方游牧民族遷徙和西方文明(希臘亞歷山大大帝)遠征的兩大衝擊,正是在這些外力的衝擊下,中亞古代政權(國家)加速形成;又如本書對16—19 世紀中葉的中亞國家(或王朝)的性質做了界定,認為16—19 世紀上半葉的中亞社會仍然處於前近代時期的封建時代。16 世紀以後,遠離工業文明發源地的中亞沒有出現由封建生產方式向資本主義生產方式過渡的本質變化,中亞國家政權組織和社會結構仍然是封建性質的。

本書還做了一些十分必要但暫無相關研究的課題。如把中亞原始文化與周邊文化相聯繫比較,並且指出,中亞原始文化發展的進程與世界較先進的西亞地區基本上是一致的。又如探索中亞原始文化的起源時認為,在充分的論據和分析後,作者推斷,與印度河流域文明一樣,新石器時代以前的中亞原始文化可能是尼格羅—澳大利亞種(黑種人)的達羅毗荼人創造的;從銅石並用時代起,中亞原始文化的創造者是歐羅巴人中語言屬印歐語系的一支人群,即雅利安人。

本書與以往著作的不同之處,各卷的序言中都有說明。在立論方面,中亞歷史的很多事件和人物都存在著觀點上的歧異,在對儘可能多的觀點進行比較、分析之後,作者採取了自認為較客觀的一種。需要指出的是,本書雖是集體成果,但各卷的框架設計、資料的採用安排、文字的取捨統一,以及最終定稿都系由主編一人完成,因此,全書風格一致,語言統一。

總之,這是一套值得一讀的中亞通史類著作。