作者: 鍾賢

港人常戲言,日本乃香港「第二個家鄉」。在「崇日媚外」的心態及日圓疲弱情況下,不少港人於長假期間赴日旅遊消費,更有小朋友受訪時笑稱「去日本開心過逗利是」。不過,去日本遊玩是一回事,在日本長期生活是另一回事。在遊客的歡笑背後,日本國債嚴重,因為日圓大幅貶值及欠缺外資投資等不明朗因素,拖跨了日本經濟復甦及商業活動,大大加重日本市民負擔。

日本負債纍纍,要國民填債

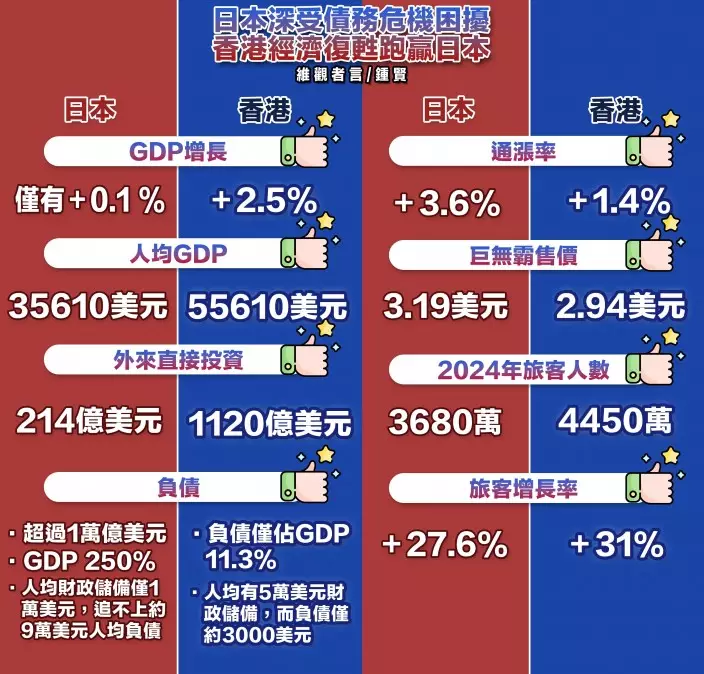

日本在上世紀80年代經濟高速發展,曾經逼近美國。但在90年代泡沫爆破後一蹶不振。受制於內需疲弱與出口下滑,日本2024年本地生產總值(GDP)僅有0.1%增長,反觀香港同期GDP有2.5%增長率,高下立見。

現時,日本總負債逾11萬億美元,乃其GDP的250%,平均每人負債約9萬美元,惟人均財政儲備僅約1萬美元 ;反觀香港的債務(不計金管局吸納銀行體系多餘港元發行的外匯基金票據等)僅佔GDP約11.3%,平均每人負債僅約3000美元,而人均財政儲備卻有逾5萬美元,香港的財政狀況遠比日本健康。

香港、日本數字大比拼。

日本在財政赤字高企、負債纍纍之下,日本大徵各種稅項,10%銷售稅不在話下,其薪俸稅稅率比香港高,日本針對4000萬日圓(即約205萬港元)或以上收入人士徵收45%薪俸稅,即是將市民近半的收入上繳中央,而香港的標準稅率也僅僅是15%!但日本市民平均月薪比香港低,加上日圓匯率低迷,大大削弱日本國民收入的實際購買力。

相比之下,香港低稅率及簡單稅制,加上「自由港」的國際地位,絕大部份入口貨免稅,以港人的收入相對於香港物價,港人的實際購買力,遠高於日本人。2024年的香港人均GDP為55,610美元,更遠勝日本的35,610美元。

經濟急轉直下 生活壓力迫人

從港人作為日本旅客的角度而言,日圓匯率低迷是港人遊日的天大喜訊,但日本市民卻以此為恥。2024年有調查指出,有87.5%受訪日本人對日圓貶值感到負面影響,亦有日本人表明日圓疲弱導致日本吸引更多文化水平低的「底層觀光客」,故十分討厭日圓貶值。

日本通脹率高生活難捱。

同一片天空,同一塊麵包,在不同的地域,日本卻要飽受低迷經濟影響的國民「捱貴麵包」。根據2024年第4季的數據,日本的通脹率為3.6%(+0.7%),遠遠拋離香港的1.4%。根據最近的巨無霸指數,香港一個巨無霸大概為2.94美元,但日本卻要3.19美元。經濟不景氣,加上市面充斥一班衝着日圓低迷而來的遊客,自然民不聊生。

日圓疲弱 削外來投資或工作信心

日圓疲弱下,除了日本國民購買力回落,亦令跨國企業投資日本意願大減。聯合國數據指出,2023年流入日本的外來直接投資(FDI)僅約214億美元,而作為「地圖上一小點」的香港卻有逾1127億美元FDI。

有2024年的日本調查指出,91 %居日外國受訪者表示「在逗留資格到期後依然想在日本工作」,對比2022年的調查時減少5.8%,而「不願在日本工作」的居日外國受訪者,則於2年間增加4.1個百分點,當中主因為「日圓貶值」,其次為「長時間勞動等工作環境」。日本貴為旅遊大國,不斷向外宣揚日本美夢,但人很現實,總是向錢看,外國專才選擇投資或工作的地點,始終要向現實低頭,日圓貶值令外國人賺日圓換回較少的外匯,大大減低他們留日工作的吸引力。相反地,港元強勢,香港吸引外資能力顯著,國際商業樞紐地位自然穩固。

香港旅遊業數字比日本優勝

刺破了日本經濟美好的泡沫後,講到旅遊業數字,原來日本一國1.2億人口的大國,比只有750萬人口的香港遜色。

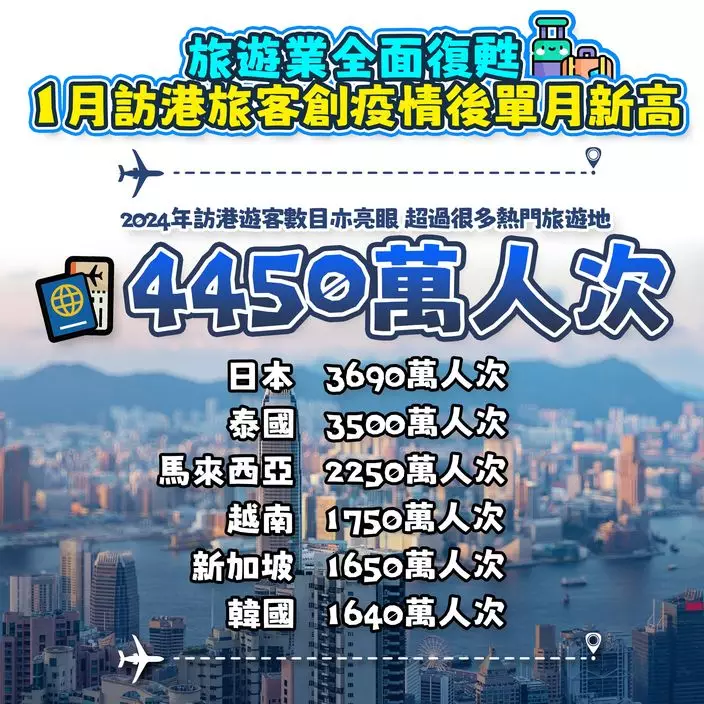

疫情過後,論旅遊業的復甦情況,香港2024年有4450萬旅客訪港,而日本卻僅有3680萬訪客,當中香港訪客增長率為31%,而日本則比香港更低,僅有27.6%增長。

香港遊客人數高過日本。

香港作為國際大城市,英語水平及交通配套比日本優勝,香港不僅英語水平全球排名第32名(日本僅排名全球第92位),而在公共交通方面,城市流動就緒指數於2023年亦在「公共交通分類指數」將香港列為全球第一(東京僅排名全球第10);香港的酒店住宿成本遠比日本低,香港5星級酒店每晚住宿費約2000港元,日本則要逾4600港元。香港而雖身為彈丸之地,中環荷李活道卻於2024年被《Time Out》評選為全球第2最型格街道,大幅度拋離排名全球第9的日本東京的茶澤通。中西文化匯聚、交通便捷的香港,始終是旅客亞洲地區的首選。

最後,論安全保障方面,香港也佔優。日本機場近年發生一些駭人事故,例如於2024年1月2日在羽田機場,發生海上保安廳飛機和民航機相撞的慘劇,導致5人死亡,歸根到底,就是因為日本海上保安廳的軍機亦會使用民用機場升降。近日美國亦出現美國航空客機於華盛頓空中和美軍黑鷹直升機相撞事故,正正反映民航機跟軍用飛機經常共用機場的危險性。而駐港解放軍設有石崗機場,軍機鮮有使用民航機場,自然大大增加香港航空安全性。另外香港航空貨運量,更是全球第一,遠勝排名第12的日本。

不適合生活的「泡沫美夢」

對旅客來說,日本是廉價享樂的天堂,但日本市民深受國債及經濟低迷影響,別人眼中的「抵玩」,正正是他們的災難,而國家尊嚴受到踐踏,更屬雪上加霜。旅客們享受着美輪美奐的旅遊業包裝,可是大部份日本國民就要捱日圓貶值的生活重擔,日以繼夜過着「社畜」人生。歡笑過後,香港旅客享受日本低廉玩樂回憶的同時,還望對日本國民多一份尊重,別再在日本人面前,「稱讚」日本為「低成本」旅遊天堂。

維觀者言:鍾賢

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **