五代十國,國家局勢一片混亂,同一時間遼國的勢力在邊境不斷壯大,與遼國接釀的後周對遼國充滿戒心。公元959年,後周的世宗皇帝駕崩,由年僅七歲的恭帝繼位。就在這個時候,邊境報稱北漢和遼國的軍隊聯合南下進攻,而且聲勢浩大,要求朝廷派兵防守。

宋太祖 (網上圖片)

當時任殿前都點檢(禁衛軍最高長官)兼宋州歸德軍節度使的趙匡胤,接到皇帝的詔命出兵救援,賜於他金帶、銀器、鞍馬、鎧甲、器仗數十萬,希望可以化解今次危機。

世宗很賞識趙匡胤。(網上圖片)

趙匡胤曾經跟隨世宗四處征戰,頗有戰功,深受其器用,因此恭宗對趙也很信任。估不到,這次出征,大軍也沒有去到邊境,只去到陳橋驛,趙匡胤的弟弟趙光義和一班下屬,鼓動士兵發動兵變,反叛後周,更為趙匡胤披上黃袍,擁立他為皇帝。

陳橋兵變。(網上圖片)

趙匡胤欣然接受,於是率兵返回開封。回到都城,他約束將士,不得胡亂殺戮。結果,只遇到零星的抵抗下,便順利進入宮中。恭帝眼見大勢已去,於是禪位予趙。史稱「陳橋兵變」。趙匡胤即位後,改國號為宋,是為宋太祖,定都開封。之後,便開始了他統一全國的大計。

設計圖片

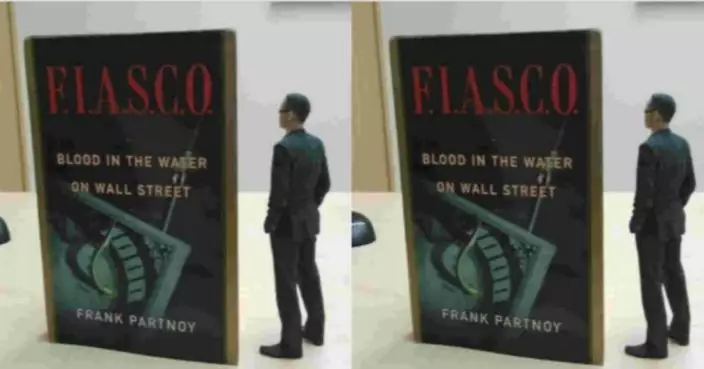

「扣盤捫燭」這個成語最早的相關典故出自宋朝蘇軾所寫的《日喻》,當中有言:「生而眇者不識日,問之有目者。或告之曰:『日之狀如銅盤。』扣盤而得其聲。他日聞鐘,以為日也。或告之曰:『日之光如燭。』捫燭而得其形。他日揣龠,以為日也。」

從前,有戶人家生下一個男嬰。本應是天大的喜事,卻沒想到這名男嬰出生時雙目就失明了。家人雖感到惋惜,卻不因此而薄待小男孩,反而對他更為疼愛。因此,就算男孩從未見過一件實實在在的東西也不感到氣餒。

網上圖片

有天,男孩漫步於大街小巷中。熠耀的陽光灑在他的身上,照得他心中暖洋洋的。當時的他還不知道太陽的存在,所以他便隨便向一名路人問道:「今天天氣怎麼那麼暖和啊?」路過的人聽到便如實回答:「那是因為今天陽光普照吧!」聽過路人的回覆後,男孩平生第一次在心中萌生出如此強烈的願望:想知道太陽是怎麼樣的。於是,他向前摸索了幾步,再次攔住了一個過路人問道:「我眼睛看不見,你可以告訴我太陽是怎麽樣的嗎?」過路人心裡感到奇怪,但因看到男孩呆滯的眼神,還是盡力地描述太陽的模樣:「太陽呀,形狀就像個銅盤吧!」

民國大銅盤。(網上圖片)

男孩得到想要的答案後,便迫不及待地趕回家。還沒等到他回家,他的家人便聽到他焦急的聲音從遠處傳來。「快⋯⋯快給我一個銅盤!」銅盤拿到手後,他便用手敲打了兩下。銅盤錚錚作響,只見他聽到銅盤發出的當當響聲後就高興地喊道:「我聽見太陽了!我聽見太陽了!」周圍的人都不禁楞了一下,隨即便是一陣哄堂大笑。其中一個人笑著對他說:「那是敲銅盤的聲音,太陽可不會發出聲音呢!」男孩聽了,懊喪地問道:「那……太陽究竟是什麽樣子呢?」那個人告訴他:「太陽之所以是太陽,是因為它會發光,就像蠟燭一樣!」於是男孩馬上又讓家人找出一根蠟燭。他把蠟燭從上到下摸了個遍,邊摸還邊想著:這下我終於知道太陽長什麼樣了!

網上圖片

之後過了好幾日,男孩無意中碰到一根長笛。他隨手一摸,然後又突然跳了起來,大聲喊道:「我又摸到太陽了!」

後人據此提煉出「扣盤捫燭」這個成語,比喻不經實踐,認識片面,難以得到真知。