「一鱗半爪」這個成語最早的典故出自於唐代高仲武所寫的《中興間氣集.蘇渙》,當中有言:「三年中作變律詩九首;上廣州李帥;其文意長於諷刺;亦有陳拾遺一鱗半爪。」然而在這個成語背後,有一個更為人熟知的故事⋯⋯

作為唐代三大詩人之一,詩王白居易少時治學刻苦。哪怕長出了口瘡,磨出手繭,都不放棄進士之夢,甚至年紀輕輕卻一頭花髮也在所不惜。可是儘管他這麼勤奮了,仕途還是沒有想像的順利。勤學數十載,白居易在29歲時才考上進士。可因為他為人耿直,又經常上書言事,讓唐憲宗感到極其不快。有次,唐憲宗實在忍不住,向宰相李絳抱怨道:「白居易這人啊,明明是朕把他提拔至高位,卻不懂得感恩,還常常無禮於朕,實在可惡!」

白居易像。(網上圖片)

雖然李絳認為這是白居易一片忠心的表現,但後來白居易還是因為越職言事而被貶為江州司馬。貶謫江州是白居易一生中一個具大的轉折點。之前他總是以「兼濟」為志,希望對國家做出有益的貢獻;當他見過官場的黑暗後,他的行事漸漸轉向「獨善其身」。雖仍有關懷人民的心,但做事已不像以前那般雷厲風行。

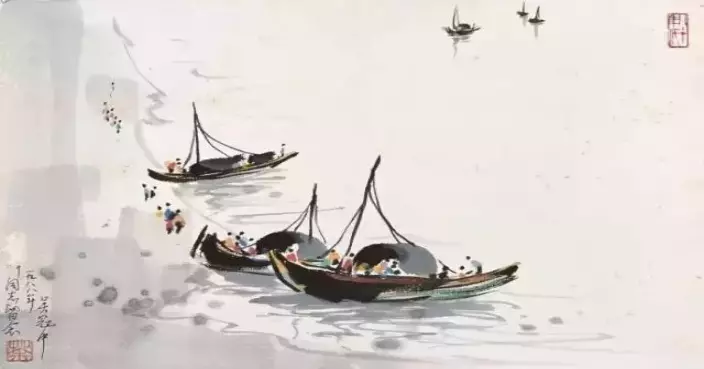

白居易的晚年生活可以說是十分安逸。他沈溺待酒,醉心佛道,也常常與朋友登高涉水。有次白居易和僧人偉光相約泛舟,兩人身穿蓑笠,對坐言笑。這樣船上煙波裊裊、烹魚煮茗的情景吸引了沿途路人的注意,不少人都感嘆道:「這般情趣,何等高雅!」

網上圖片

小船溯流而行,很快就到達香山精舍。在香山精舍,早已有幾位相熟在等著白居易。白居易見過眾人後,便舉杯歡言:「如此良宵,我們還是以詩會友。賦了詩再飲酒吧!」當問道題目時,白居易略加思忖說:「前次聚會談到南朝興廢。不如今次就以此為旨,每人作一首《金陵懷古》吧!」眾人聽後都興致勃勃地援筆弄墨,唯有劉禹錫一人自斟自酌。

眾人見況,就忍不住嘟囔道:「劉兄,詩未成怎可先飲?」劉禹錫被指責也不怒,馬上扯過紙來。頃刻之間,一首七言律詩便躍然於紙上。

白居易讀罷,豎指讚道:「好詩!我們本來約好一起下海探驪龍,沒想到你卻先得了龍珠,剩下的一鱗半爪還有什麽用呢?」其實白居易的意思就是說,事物的主幹和精華都被你獨占了,剩下的零星片斷我們再寫也沒甚麼韻味了。其他人聽後隨聲附和,連忙把筆墨收了起來。就這樣,眾人開懷暢飲,通宵達旦。

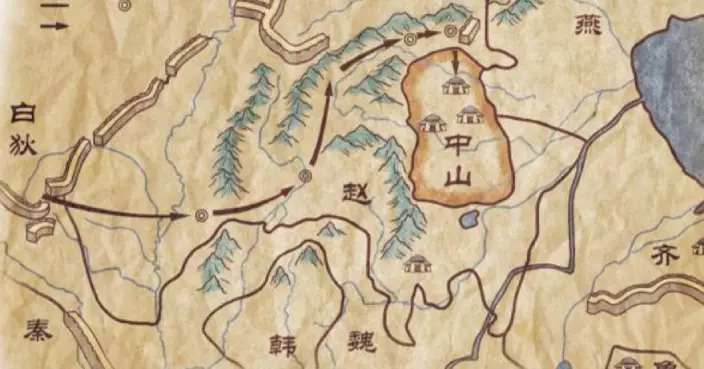

白居易所說的「下海探驪龍」其實就是化用成語典故「探驪得珠」。網上圖片

後世據此典故引申出「一鱗半爪」這個成語,原指龍在雲中,東露一鱗,西露半爪,看不到它的全貌;現在用來形容比喻零星片段的事物,即殘缺不全之物。