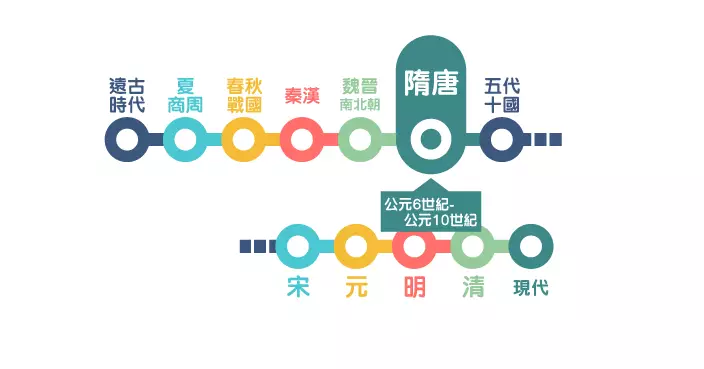

大家都知道了中國人要慶賀新年的由來,但為何在這個時候,大家都會有派「利是」這種習俗呢?

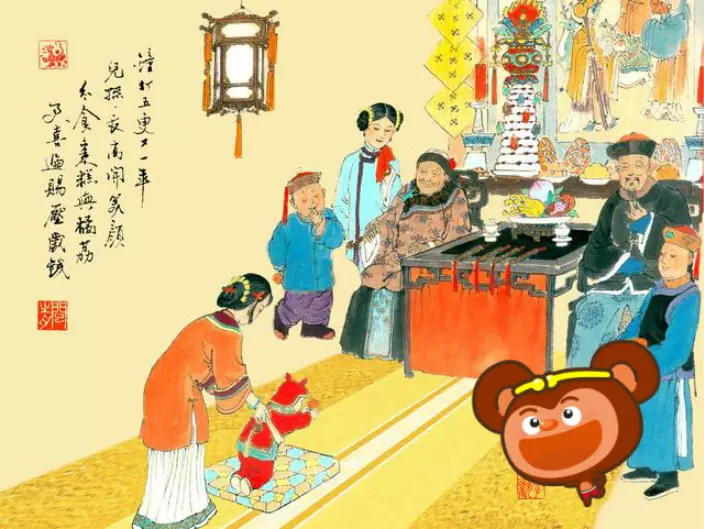

小朋友向長輩拜年。(網上圖片)

「利是」又稱紅封包、紅包或壓歲錢。但「利是」這個名字,多在廣東一帶使用,這是因為可以寫作「利事」、「利市」、「勵事」等,取其吉利之意。

網上圖片

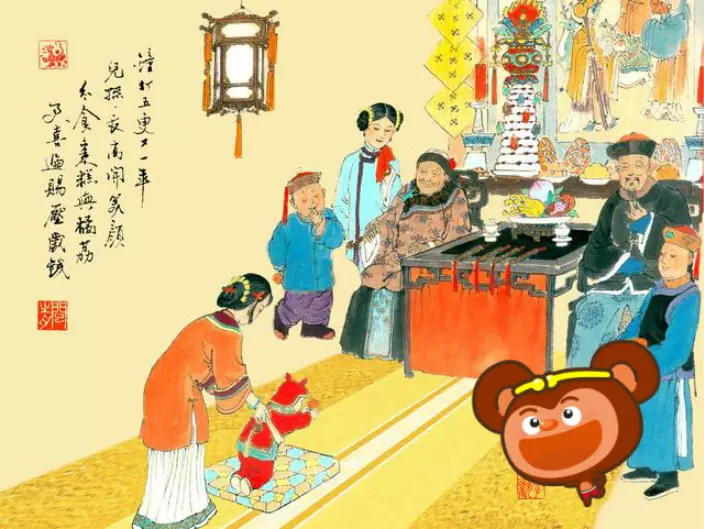

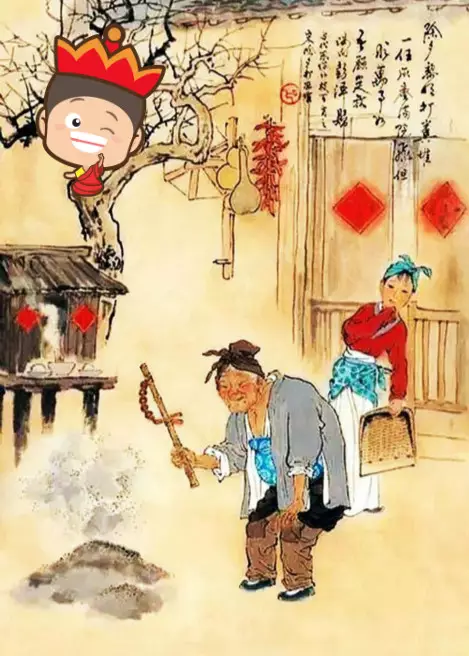

至於壓歲錢呢?相傳古時有一種小妖叫「祟」,每逢除夕夜裏便悄悄出沒,偷摸熟睡孩童的頭。被摸到的孩子會被嚇得嚎啕大哭,並會頭痛發熱。因此,大家為了提防祟獸的侵擾,在除夕夜都不敢睡覺、通宵點燈,稱為「守祟」。

後來,有一對年邁的夫婦,誤打誤撞之下,發現用紅紙包住了銅錢,放在其孩子的枕頭下,可以嚇走了祟妖。於是大家便爭相仿傚,用這個方法來「壓驚驅邪」,因此大家又稱之為「壓歲錢」。最初,利是只是由父母派給自己的孩子,後來才慢慢擴展到親朋戚友之間互相派送。

(網上圖片)

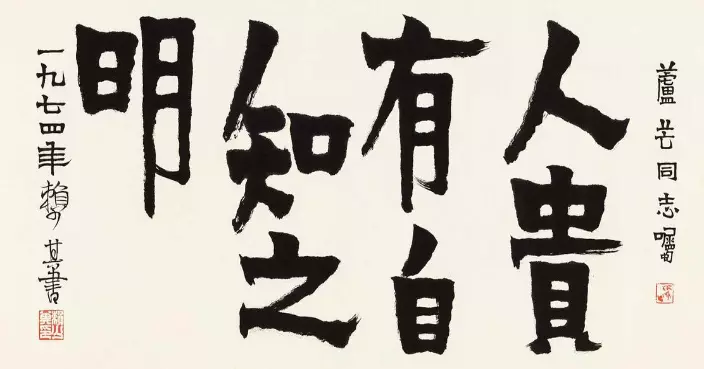

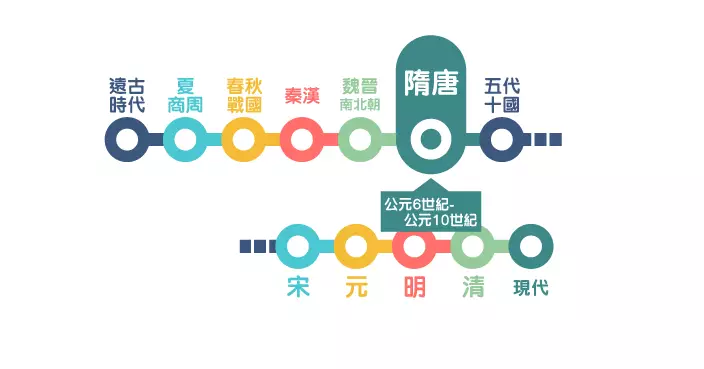

利是封的雛形早見於唐代,宮廷及官方使用的是手工織造的布袋子,而民間則以寓意吉祥的紅色紙張,再在上面寫上祝福字句,送給親朋好友。到了清代,利是封才開始被應用於新春賀歲。

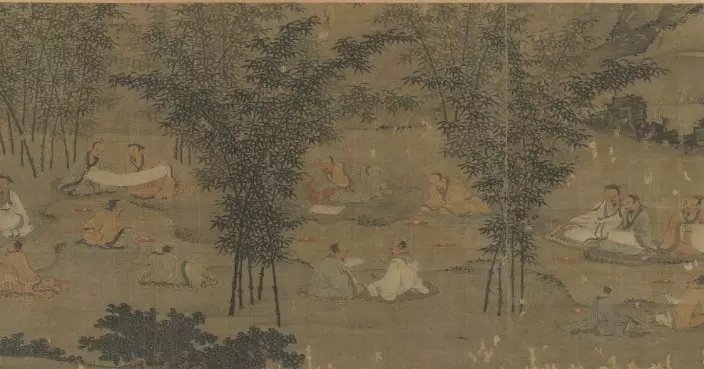

「扣盤捫燭」這個成語最早的相關典故出自宋朝蘇軾所寫的《日喻》,當中有言:「生而眇者不識日,問之有目者。或告之曰:『日之狀如銅盤。』扣盤而得其聲。他日聞鐘,以為日也。或告之曰:『日之光如燭。』捫燭而得其形。他日揣龠,以為日也。」

從前,有戶人家生下一個男嬰。本應是天大的喜事,卻沒想到這名男嬰出生時雙目就失明了。家人雖感到惋惜,卻不因此而薄待小男孩,反而對他更為疼愛。因此,就算男孩從未見過一件實實在在的東西也不感到氣餒。

網上圖片

有天,男孩漫步於大街小巷中。熠耀的陽光灑在他的身上,照得他心中暖洋洋的。當時的他還不知道太陽的存在,所以他便隨便向一名路人問道:「今天天氣怎麼那麼暖和啊?」路過的人聽到便如實回答:「那是因為今天陽光普照吧!」聽過路人的回覆後,男孩平生第一次在心中萌生出如此強烈的願望:想知道太陽是怎麼樣的。於是,他向前摸索了幾步,再次攔住了一個過路人問道:「我眼睛看不見,你可以告訴我太陽是怎麽樣的嗎?」過路人心裡感到奇怪,但因看到男孩呆滯的眼神,還是盡力地描述太陽的模樣:「太陽呀,形狀就像個銅盤吧!」

民國大銅盤。(網上圖片)

男孩得到想要的答案後,便迫不及待地趕回家。還沒等到他回家,他的家人便聽到他焦急的聲音從遠處傳來。「快⋯⋯快給我一個銅盤!」銅盤拿到手後,他便用手敲打了兩下。銅盤錚錚作響,只見他聽到銅盤發出的當當響聲後就高興地喊道:「我聽見太陽了!我聽見太陽了!」周圍的人都不禁楞了一下,隨即便是一陣哄堂大笑。其中一個人笑著對他說:「那是敲銅盤的聲音,太陽可不會發出聲音呢!」男孩聽了,懊喪地問道:「那……太陽究竟是什麽樣子呢?」那個人告訴他:「太陽之所以是太陽,是因為它會發光,就像蠟燭一樣!」於是男孩馬上又讓家人找出一根蠟燭。他把蠟燭從上到下摸了個遍,邊摸還邊想著:這下我終於知道太陽長什麼樣了!

網上圖片

之後過了好幾日,男孩無意中碰到一根長笛。他隨手一摸,然後又突然跳了起來,大聲喊道:「我又摸到太陽了!」

後人據此提煉出「扣盤捫燭」這個成語,比喻不經實踐,認識片面,難以得到真知。