鄭成功是南明的將領、鄭氏政權的奠基者。他原名鄭森,隆武帝賜明朝國姓朱,賜名成功,因此又有朱成功之稱。

鄭成功收復台灣 (網上圖片)

鄭成功之父鄭芝龍曾為海盜,後為南明水師將領。其父出身明朝福建省泉州府南安縣安平鎮,母田川氏出身於日本肥前國平戶島(即今日本長崎縣平戶市)。

鄭成功接受荷蘭總督的投降 (網上圖片)

鄭成功亦生於平戶,六歲時才回到閩南故鄉。他其後繼承父業,壟斷福建和東洋的貿易,凡福建商船出海均需向鄭氏納稅,因此與荷蘭人在遠東的利益有所衝突。

鄭成功畫像 (網上圖片)

到了清軍入關滅明後,南下進攻江南,鄭芝龍降清。鄭成功於是率領父親舊部在中國東南沿海抗清,成為南明後期主要軍事力量之一。他一度由海路突襲、包圍清江寧府(原明朝南京),但最後仍遭清軍擊退,無功而還,只憑藉海戰優勢固守海島廈門、金門。

永曆十五年(1661年),鄭成功率軍約2萬5千人自金門橫渡台灣海峽,翌年擊敗東印度公司駐軍,開啟鄭氏在台灣的統治,但他一年後病重不治,年僅39歲,其子鄭經繼位。鄭氏王朝直至1683年,由鄭成功之孫鄭克塽降清才結束,歷時約21年。

台灣不少民眾建廟紀念鄭成功。 (網上圖片)

鄭成功死後,台灣民間陸續建立廟宇祭祀,其中以台南延平郡王祠最為重要。

「扣盤捫燭」這個成語最早的相關典故出自宋朝蘇軾所寫的《日喻》,當中有言:「生而眇者不識日,問之有目者。或告之曰:『日之狀如銅盤。』扣盤而得其聲。他日聞鐘,以為日也。或告之曰:『日之光如燭。』捫燭而得其形。他日揣龠,以為日也。」

從前,有戶人家生下一個男嬰。本應是天大的喜事,卻沒想到這名男嬰出生時雙目就失明了。家人雖感到惋惜,卻不因此而薄待小男孩,反而對他更為疼愛。因此,就算男孩從未見過一件實實在在的東西也不感到氣餒。

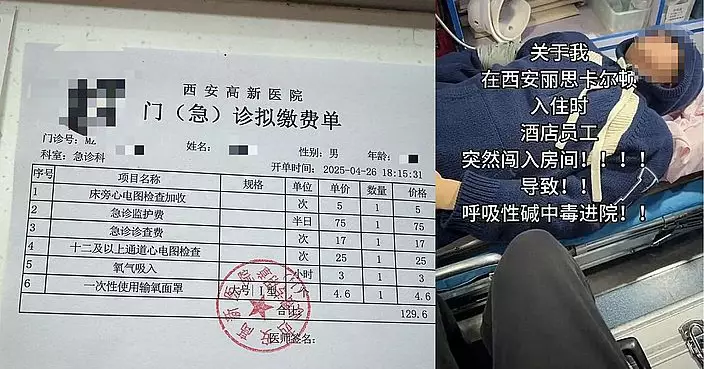

網上圖片

有天,男孩漫步於大街小巷中。熠耀的陽光灑在他的身上,照得他心中暖洋洋的。當時的他還不知道太陽的存在,所以他便隨便向一名路人問道:「今天天氣怎麼那麼暖和啊?」路過的人聽到便如實回答:「那是因為今天陽光普照吧!」聽過路人的回覆後,男孩平生第一次在心中萌生出如此強烈的願望:想知道太陽是怎麼樣的。於是,他向前摸索了幾步,再次攔住了一個過路人問道:「我眼睛看不見,你可以告訴我太陽是怎麽樣的嗎?」過路人心裡感到奇怪,但因看到男孩呆滯的眼神,還是盡力地描述太陽的模樣:「太陽呀,形狀就像個銅盤吧!」

民國大銅盤。(網上圖片)

男孩得到想要的答案後,便迫不及待地趕回家。還沒等到他回家,他的家人便聽到他焦急的聲音從遠處傳來。「快⋯⋯快給我一個銅盤!」銅盤拿到手後,他便用手敲打了兩下。銅盤錚錚作響,只見他聽到銅盤發出的當當響聲後就高興地喊道:「我聽見太陽了!我聽見太陽了!」周圍的人都不禁楞了一下,隨即便是一陣哄堂大笑。其中一個人笑著對他說:「那是敲銅盤的聲音,太陽可不會發出聲音呢!」男孩聽了,懊喪地問道:「那……太陽究竟是什麽樣子呢?」那個人告訴他:「太陽之所以是太陽,是因為它會發光,就像蠟燭一樣!」於是男孩馬上又讓家人找出一根蠟燭。他把蠟燭從上到下摸了個遍,邊摸還邊想著:這下我終於知道太陽長什麼樣了!

網上圖片

之後過了好幾日,男孩無意中碰到一根長笛。他隨手一摸,然後又突然跳了起來,大聲喊道:「我又摸到太陽了!」

後人據此提煉出「扣盤捫燭」這個成語,比喻不經實踐,認識片面,難以得到真知。