新藝潮「+VE/-VE」展覽

展出約60幅屬於香港的「疫作」

一批記載香港藝術界以至整個社會一段不平凡歷史的重要藝術作品

新藝潮將於2020年7月31日至8月31日期間,在觀塘SML大廈二樓舉辦為期一個月,名為「+ve/-ve」展覽,展出超過40位香港藝術家,因COVID-19新冠肺炎觸發而創作的作品。

COVID-19全球性的世紀疫情,人類面對前所未有的考驗,共同抗疫,亦是共同經驗,發展出一段共同的歷史。疫症造成生命和財產的損失,打亂了生活習慣,特別是社交隔離政策,然而在種種負面(-VE)影響和挑戰下,新的思維方式與機會也從中萌生,人類在獨處中從新思索人生的價值與方向,尋求新的工作與生活方式,在逆境中找到正面(+VE)的力量。

近半年疫情,藝術家對未來的領悟、啟發、反思,促成他們創作出各具特色及風格的作品。陳育強的作品《那一棵紅樹》,在仿如人體的棕色地塊上,心臟位置一棵火焔般的紅樹拔地而起,畫面充滿張力。本地畫家及香港中文大學兼任講師鍾大富的「向醫護致敬」的岩彩畫。劉以鬯認為「香港人的快樂都是紙紮的,但是大家都願意將紙紮的愛情當作真實」,Kasper Forest以一對紙紮情侶,設背景於香港各大地標,系列名為《金童玉女》The Ghost City,映照出疫情下的香港,街上無人,鬼魅出沒。李欣儀作品「Study of Spaces and System」,U型水管貫穿家家戶戶,被困的人物在家中來回踱步、或坐或立,一派不安。張展恒的水墨拼貼多媒體創作「病毒球計劃:黑白實驗」,一個個重叠的圓形球體,一圏又一圈擴張開來,或明或暗。胡浚諺近年以百合為題,2019新藝展出凋零凄美的百合,令人驚艷。「+VE/-VE」將展出其新作「杯中百合」,沒莖沒葉沒空間,是疫情中人們的境況﹖Tamera Bedford(泰梅蘭)油墨混合媒體作品「Once I Was You (Love in the Time of Covid-19)」,是當代傾城之戀﹖

新藝潮總監邢珠迪表示︰「培育新世代藝術家及提供平台推廣是新藝潮的使命之一。鑑於過去半年藝文界受疫情影響下,全球藝術市場、博覽會都被迫暫停或改以網上形式展示,對藝術家的創作、前路等問題引起沖擊、思考,與此同時亦啟發他們創作。舉辦是次銷售展覽,除了提供平台讓一班藝術家以藝術作品帶我們回顧過去,也帶我們走出疫境,發放正能量外,也期望能推動藝術市場,幫助藝文界重上正軌。是次的銷售作品價格豐儉由人,價錢由數百元至數萬元不等。我們希望由普羅市民至收藏家,都能夠欣賞及支持這一批記載香港藝術界以至整個社會一段不平凡歷史的重要藝術作品。」

新藝潮「+ve/-ve」同時舉辦網上展覽,展出更多參展藝術家的作品,網址﹕https://www.artnextexpo.com/

UncleBus

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

「故宮館藏X香港非遺」展出多件本港非遺藝術品,包括傳統紮作、中式長衫以及客家花帶等。

「故宮館藏X香港非遺」展出多件本港非遺藝術品,包括傳統紮作、中式長衫以及客家花帶等。巴士的報記者攝

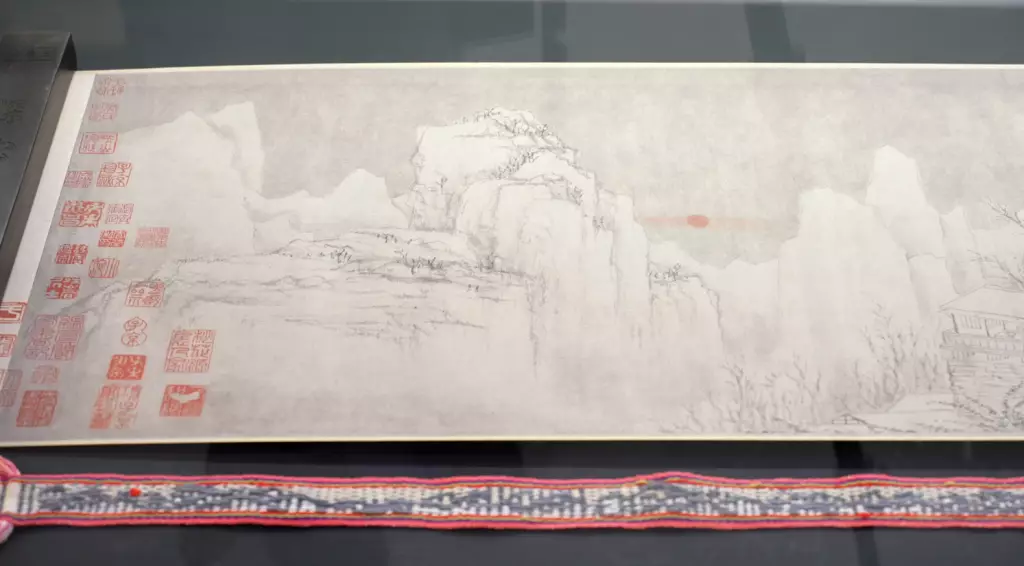

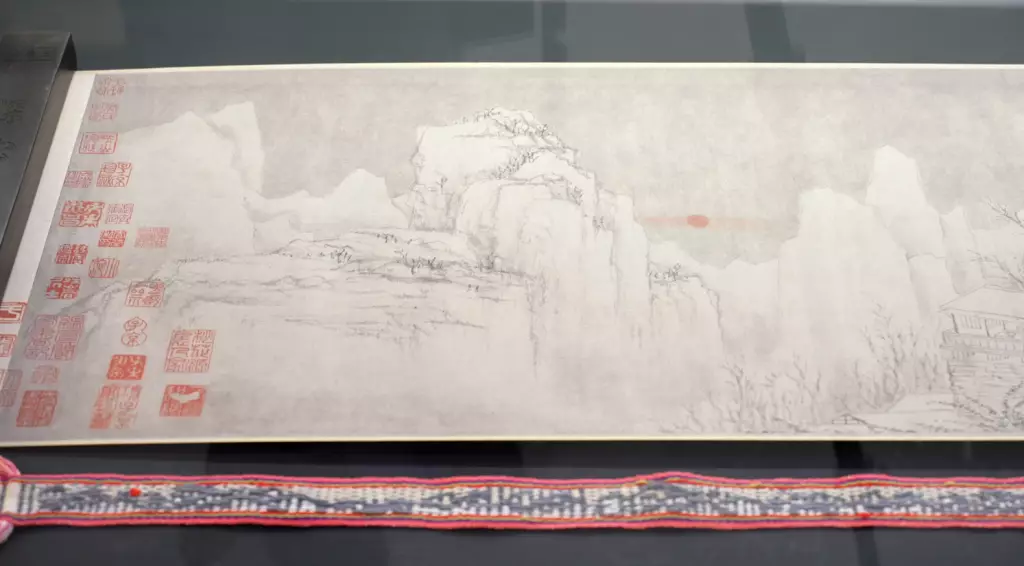

策展人周婉美指出,此次展覽的文物為故宮復刻版,採用與原作相同的布料,很大程度上貼近原作,展出作品橫跨宋、元、明三個朝代。她表示,此次展覽透過北京故宮館藏,以中式山水畫為主線,將中國畫中的意境、生活、山水、審美和香港非遺進行結合,「希望跨越幾千年的文化傳統與香港的非遺文化聯乘,讓社會知道,非遺還在我們身邊。」

策展人周婉美。巴士的報記者攝

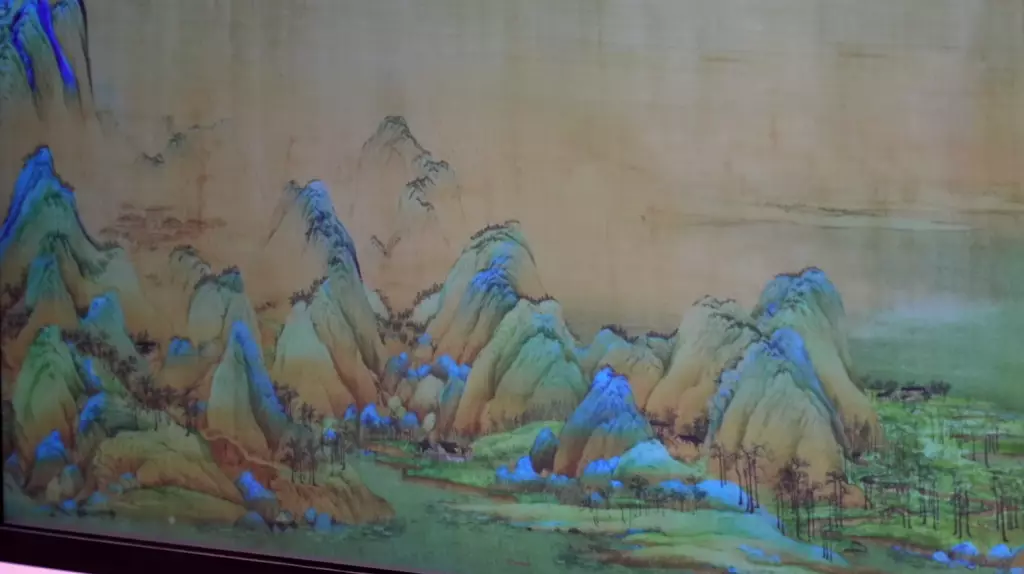

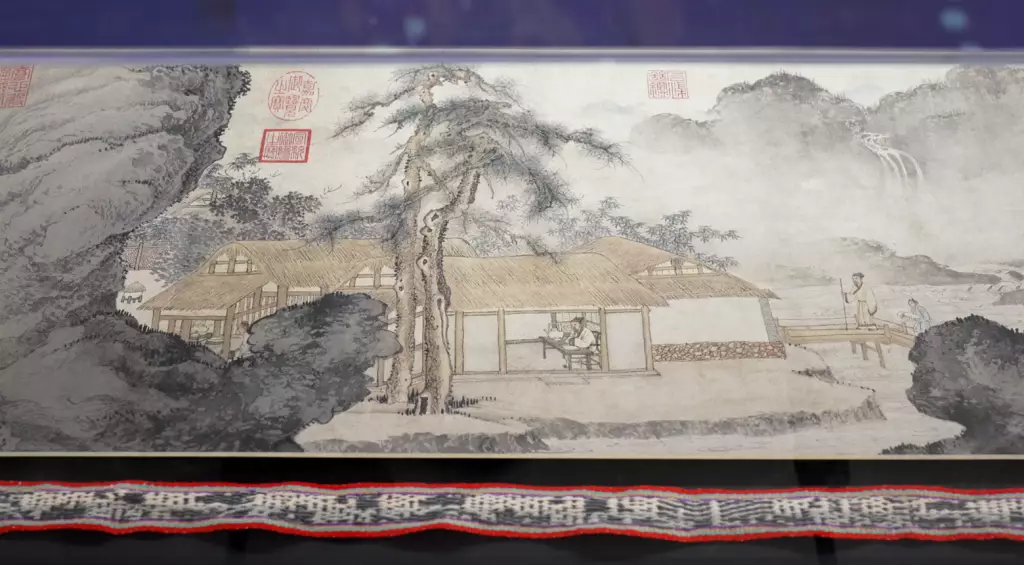

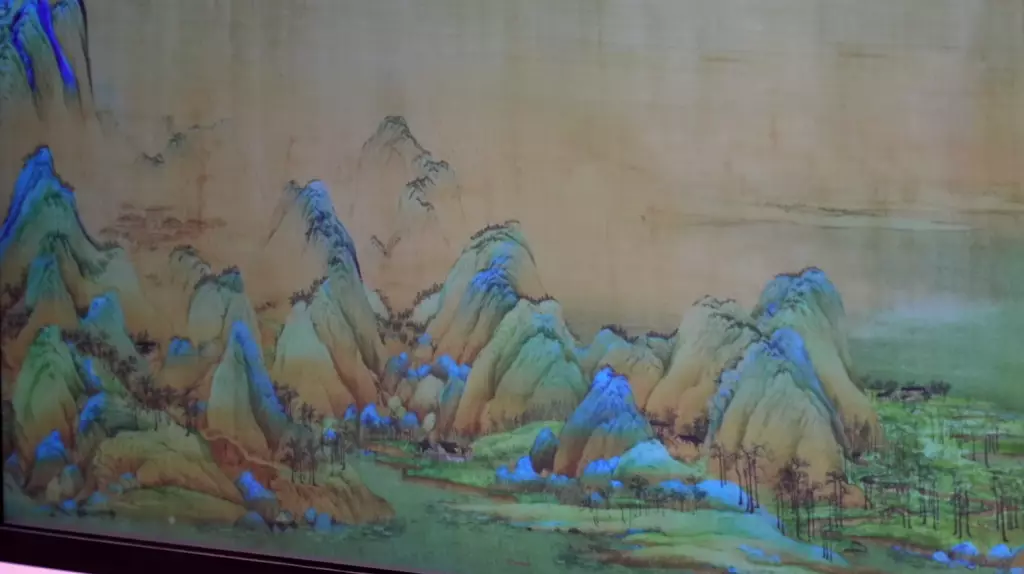

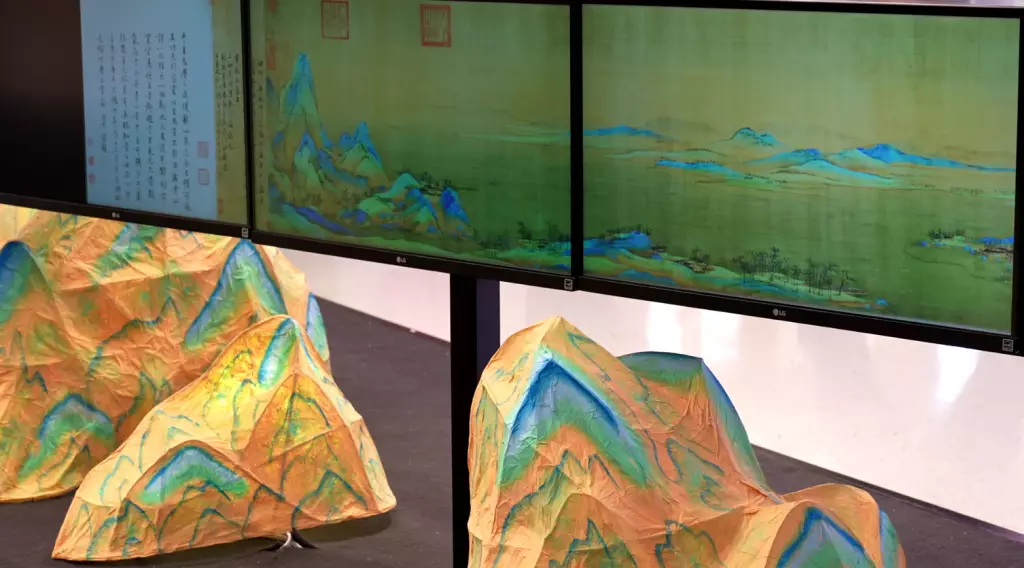

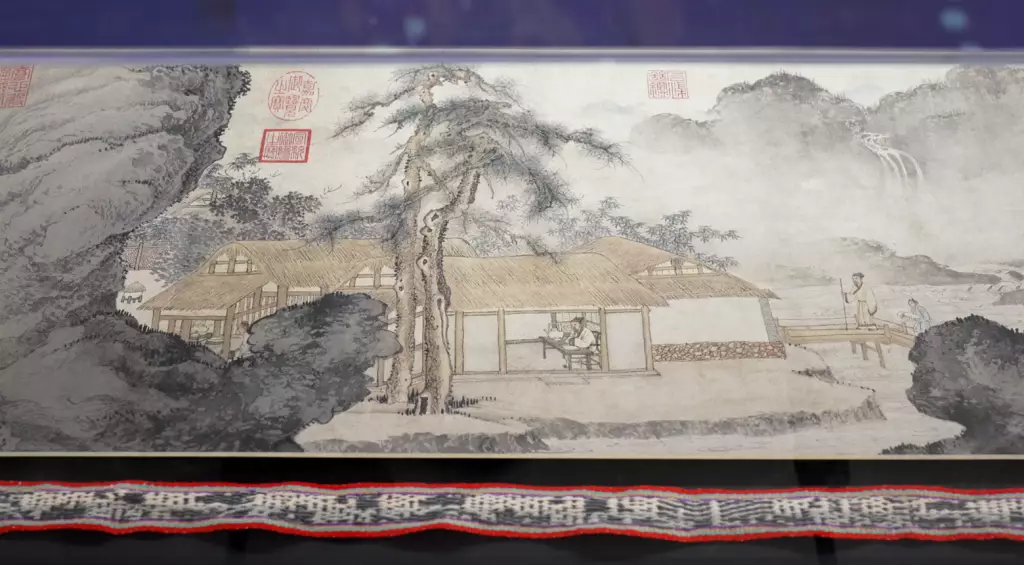

展覽中有以電子屏幕展示的北宋畫家王希孟的作品《千里江山圖卷》,也是部分非遺作品的靈感來源,如結合了山水畫元素的中式長衫,還有與畫作相呼應的客家花帶。

北宋畫家王希孟的作品《千里江山圖卷》是部分非遺作品的靈感來源。巴士的報記者攝

北宋畫家王希孟的作品《千里江山圖卷》是部分非遺作品的靈感來源。巴士的報記者攝

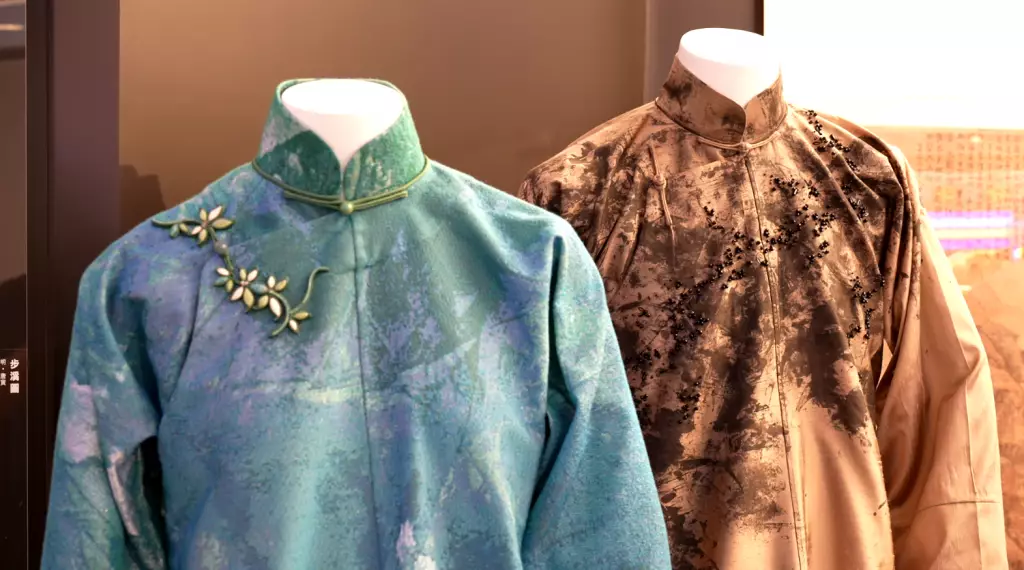

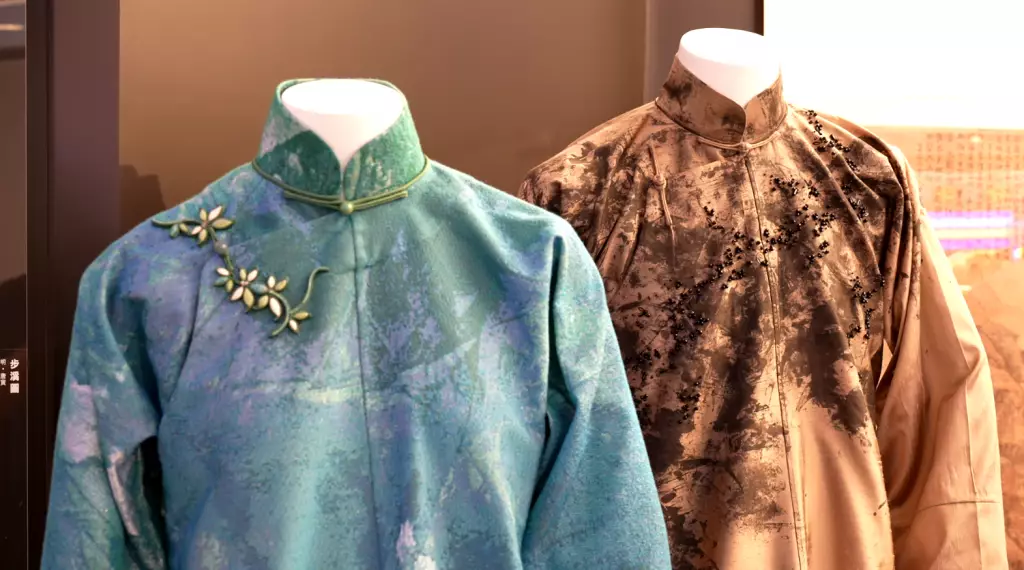

中式長衫:結合傳統工藝和現代設計 不再古板

時裝設計師楊曉琦參照《千里江山圖卷》色彩設計了一套長衫,在色彩上大膽運用畫中顏色,將山水意境融合在長衫中。

時裝設計師楊曉琦參照《千里江山圖卷》色彩設計長衫。巴士的報記者攝

時裝設計師楊曉琦。巴士的報記者攝

此外,傳統男裝長衫製作要耗費大量布料,對花紋拼接的要求極高,楊曉琦利用「數碼提花織造技術」,直接將設計圖案織成布料,加上花鈕等傳統設計,讓長衫不再古板,「有很多地方可以繼續挖掘欣賞,通過展覽能讓大家更近距離觀察到工藝,了解到原來長衫可以通過創新科技等融入現代生活。」

時裝設計師劉曉樂結合傳統工藝和現代設計,在傳統男裝長衫的視覺、美感上有所突破。巴士的報記者攝

另一位時裝設計師劉曉樂則結合傳統工藝和現代設計,在傳統男裝長衫的視覺、美感上有所突破。他指出,一般男裝長衫採用比較昂貴的布料,但在設計上沒有那麼花巧,因此在此次設計上,劉曉樂在長衫上加上釘珠、色彩等,「長衫的釘珠走向其實就像畫中的樹一樣,星星點點,我在創作時也像是在畫山水畫,只不過利用釘珠來做筆觸。」

傳統紮作:紮作亦是藝術品

紮作技藝在香港流傳甚廣,以竹、竹篾、鐵線、紗紙及布料等作為物料,經上色和組裝而製成各色各樣的紮作品。

雄師樓美術紮作創辦人許嘉雄。巴士的報記者攝

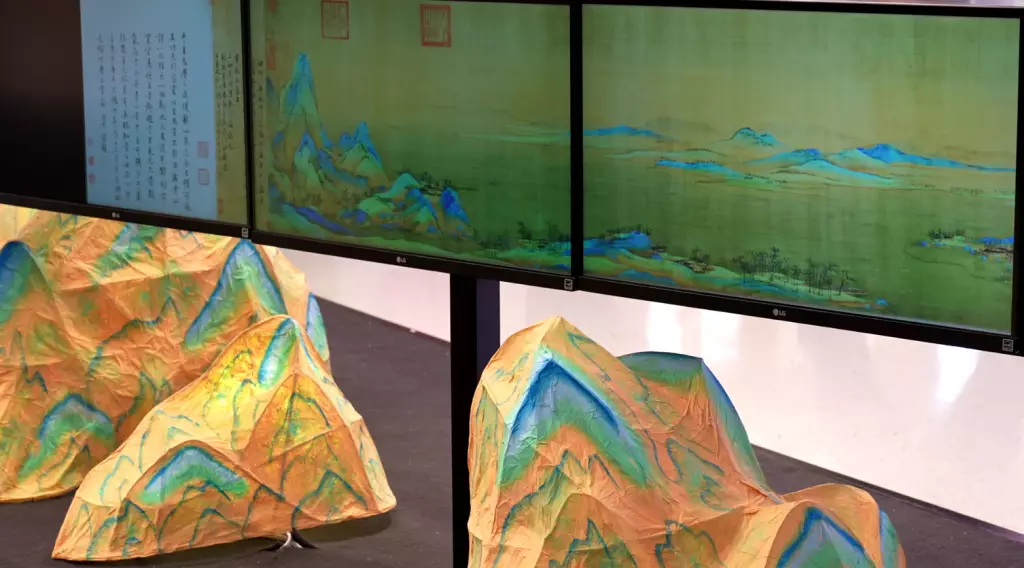

由於紮作常見於獅頭、金龍、傳統燈飾等,在得知要以紮作技藝展現《千里江山圖卷》時,雄師樓美術紮作創辦人許嘉雄認為挑戰難度很大,「紮獅紮龍很容易,大家一看型就知道了,但這些山,紮出來可能也看不出來是什麼。」

許嘉雄以紮作技藝展現《千里江山圖卷》。巴士的報記者攝

從討論到最終完成花了三個多月,最終呈現效果也讓許嘉雄感到滿意。他表示,整個創作過程中,難度最大的是上色,如何像《千里江山圖卷》那樣有自然流露山水的感覺,需要構思很久,「顏色要有陰陽,畫出來才像山水,所以要利用水彩化開顏色,讓其有深有淺,希望做到最好的效果。」

談及大眾對非遺文化傳承的看法,許嘉雄很樂觀,認為社會態度正面,「以前我們總被人叫『紙紮佬』,現在叫『紙紮藝術家』,是很大的改變。」他指出,此次的《千里江山圖卷》立體紮作,能讓公眾了解到紮作不僅呈現傳統形象,也可以與藝術掛鉤,成為藝術品傳承下去。

許嘉雄以紮作技藝展現《千里江山圖卷》。巴士的報記者攝

客家花帶:不僅是文物 更可以生活化

去年11月,客家花帶編織技藝資深導師劉海慧在「深圳讀書月」活動中開設工作坊,推廣客家花帶。在今次的「故宮館藏 X 香港非遺」香港延展中,她亦帶來自己的全新作品。

客家花帶是香港客家服飾中最能代表客家文化特色的配飾。除了在涼帽上加配裝飾,客家婦女還會用花帶扎圍裙、捆頭髮。

客家花帶編織工具。巴士的報記者攝

花帶亦承載很多客家人的生活記憶。女兒出嫁時,母親會織「拉櫃帶」擺在樟木櫃裡,當做嫁妝;圍村添丁時會點燈,客家婦女會織「丁帶」送給添丁人家,燈上掛的花帶越多,代表孩子接受到的祝福越多。

客家花帶編織技藝資深導師劉海慧。巴士的報記者攝

劉海慧師從已故恩師徐月清,徐月清積極推廣香港客家文化,並詳細記錄客家花帶的傳統編織手藝,讓後輩得以傳承。對劉海慧而言,客家花帶不只是裝飾品,更是對恩師遺願的繼承,也是對花帶編織技藝這一非物質文化遺產的傳承。

劉海慧表示,現在除了讓很多人了解客家花帶之外,還要將花帶和現代生活聯繫在一起,今次「故宮館藏 X 香港非遺」展覽就是一個很好的機會。

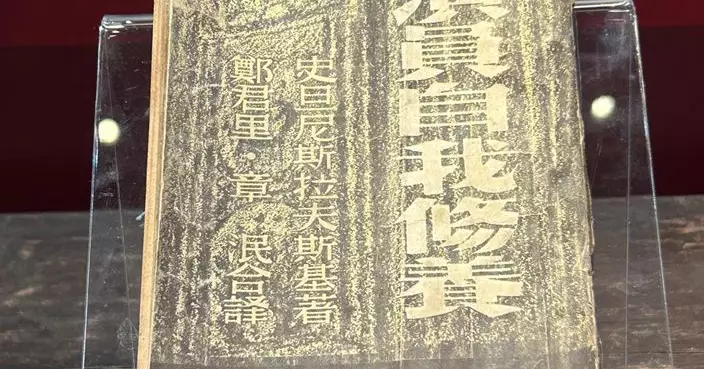

她根據3幅故宮復刻畫作「專茗圖」、「瀟湘奇觀圖」、「快雪時晴圖」編織3條花帶,耗時約兩個星期,形容是一次創新挑戰,「平時都是對稱的圖案,但這三幅畫作『取其色取其感』,有不同的顏色深淺和不同的意境,利用傳統技藝創作新的元素,也讓我突破以前對客家花帶的看法。」

劉海慧根據3幅故宮復刻畫作「瀟湘奇觀圖」、「快雪時晴圖」、「專茗圖」編織3條花帶。巴士的報記者攝

劉海慧自己也在嘗試做出新的花帶產品,「如果可以將自己的技藝和不同的作品聯動,說不定可以創造不同的產品,希望客家花帶可以生活化,而不是被當成一個文物,看了就算了。」