香港賽馬會透過其慈善信託基金推行兩項旨在促進中小學校創新和科技的計劃,其内容成為教育局發展兩項創新科技教育課程單元的基礎。這兩項計劃包括由馬會慈善信託基金策劃及捐助的賽馬會運算思維教育計劃,以及支持的中大賽馬會「智」為未來計劃, 目的是提升高小以至初中生在創新科技的知識,透過推動中小學 STEAM(科學、科技、工程、藝術和數學)教育,裝備學生 21 世紀所需的能力,提升青年的數碼能力。

「運算思維及人工智能教育 — 主流化暨嘉許典禮」於今天(5 月 30 日)舉行,主禮嘉賓包括香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮博士和香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士。

教育局局長蔡若蓮博士(右)和馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士(左)為「運算思維及人工智能教育 — 主流化暨嘉許典禮」主禮。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士表示,馬會多年來策劃及支持多項計劃,培育不同文化和背景的兒童及青年,及早掌握必需的專業技能,以應對急速轉變的數碼經濟時代。馬會樂見其中兩項計劃的教材獲教育局認同,將創科技能、科技知識和數碼素養帶給每位中小學生。馬會將繼續支援下一代成長及發展,為培育未來的人才,出一分力。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士於「運算思維及人工智能教育 — 主流化暨嘉許典禮」上致辭。

教育局局長蔡若蓮博士致辭時特別感謝香港賽馬會慈善信託基金的慷慨支持,感謝基金與教育局通力協作,整理及總結學校從這兩個計劃積累的經驗,提煉及發展成為兩套創新科技教材 ─ 「高小增潤編程教育課程單元」和「初中人工智能課程單元」。課程單元快將發佈,並推廣至全港公帑資助學校採用,以協助教師把創科元素更有系統地融入學校課程,期望學校能夠在高小推行增潤編程教育和在初中課程加入人工智能學習,以從小加強培養學生學習資訊科技和創新科技的興趣和能力,貫徹教育局於中小學大力推動 STEAM(科學、科技、工程、藝術和數學)教育,普及創新科技學習。蔡若蓮亦感謝參與計劃的所有中小學校長和教師的積極參與,為學生創設豐富的創科學習體驗,協力推動創科教育。

人才是促進創新及科技發展的關鍵要素,所以創新能力要從小培養。馬會運用具前瞻性的創新方法,為社會帶來更多效益,透過支持創新服務模式、科技應用,以至支援社區創新能力的發展等,實踐這個理念。馬會支持的創科教育計劃全面涵蓋中小學生,透過提供教學資源套、教師支援和培訓,以及校際編程及人工智能比賽和暑期訓練營等公眾教育活動,提升新一代對數理邏輯思維和科學的認知,從而強化研究能力。其中包括:

中大賽馬會「智」為未來計劃 — 於2019年啟動,目標是豐富初中生的人工智能知識, 激發其創造力,加強他們對人工智能倫理的理解,並將人工智能應用於社會公益。計劃推行至今已惠及超過 10,000 名學生。

賽馬會運算思維教育計劃 — 於2016年展開,旨在推動高小生在數碼時代的解難能力與創造力,令他們能成為科技的創造者。計劃開展至今,已培訓超過 1,200 名教師,支援全 港小學接觸運算思維教育,並惠及超過 80,000 名學生。計劃亦奪得三項國際殊榮,包括 2021QS 全球教學創新大獎中工程及科技組別奪銀獎和學與教組別銅獎,以及國際科技教育協會所頒發的國際標準認證,足證計劃成效卓著。

教育局局長蔡若蓮博士(右三)、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士(左三)、 賽馬會運算思維教育計劃及中大賽馬會「智」為未來計劃夥伴代表:教大校長張仁良教 授(右二)、中大副校長(校友關係及拓展)陳德章教授(左二)、城大副校長(發展 及對外關係)李國安教授(右一)及麻省理工學院香港創新中心執行董事冼超舜博士 (左一)。

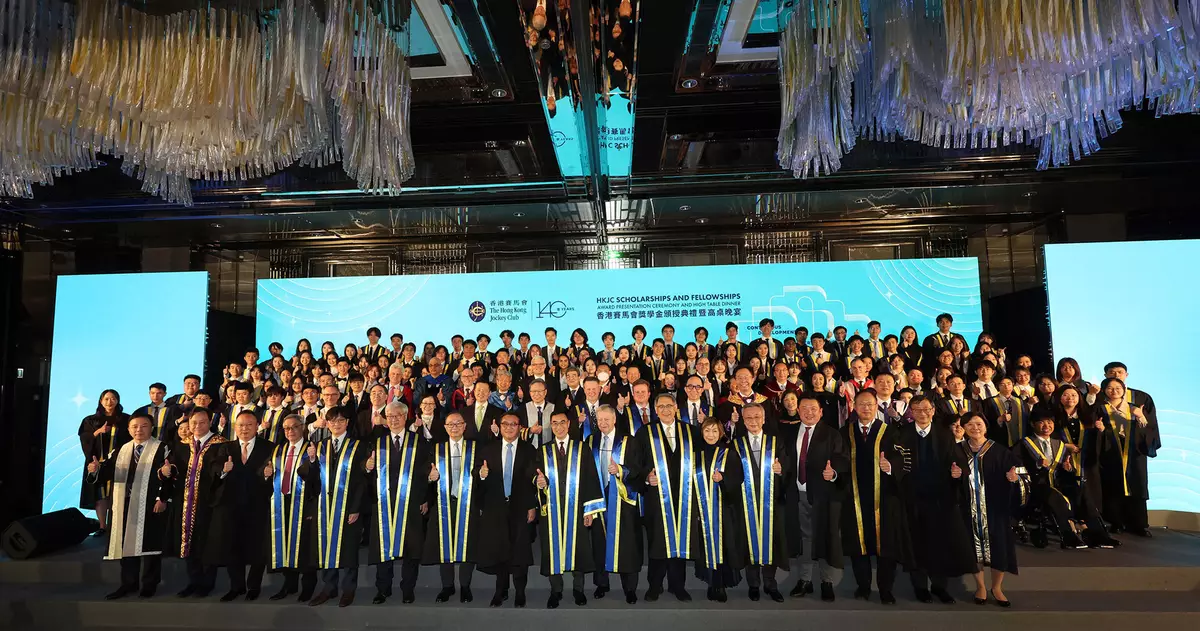

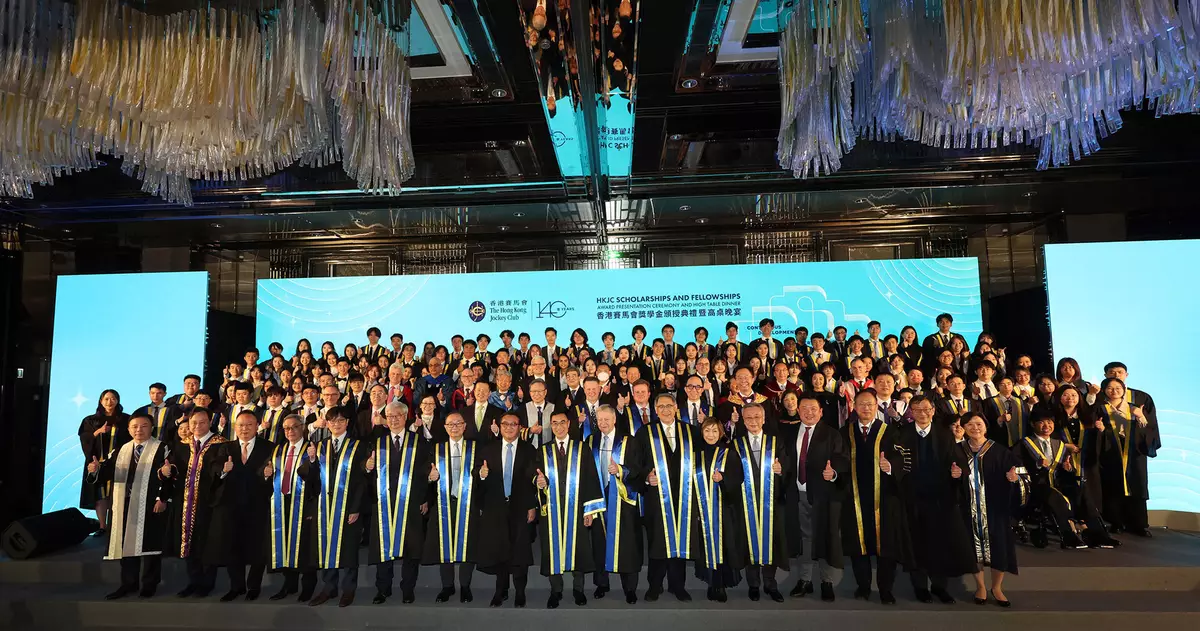

香港賽馬會舉行獎學金頒授典禮暨高桌晚宴,向116名不同大專院校學生頒授獎學金,亦向10名傑出創科人才頒授首屆賽馬會新晉創科學者獎學金,以表揚他們學業成績優秀和熱心服務社會。

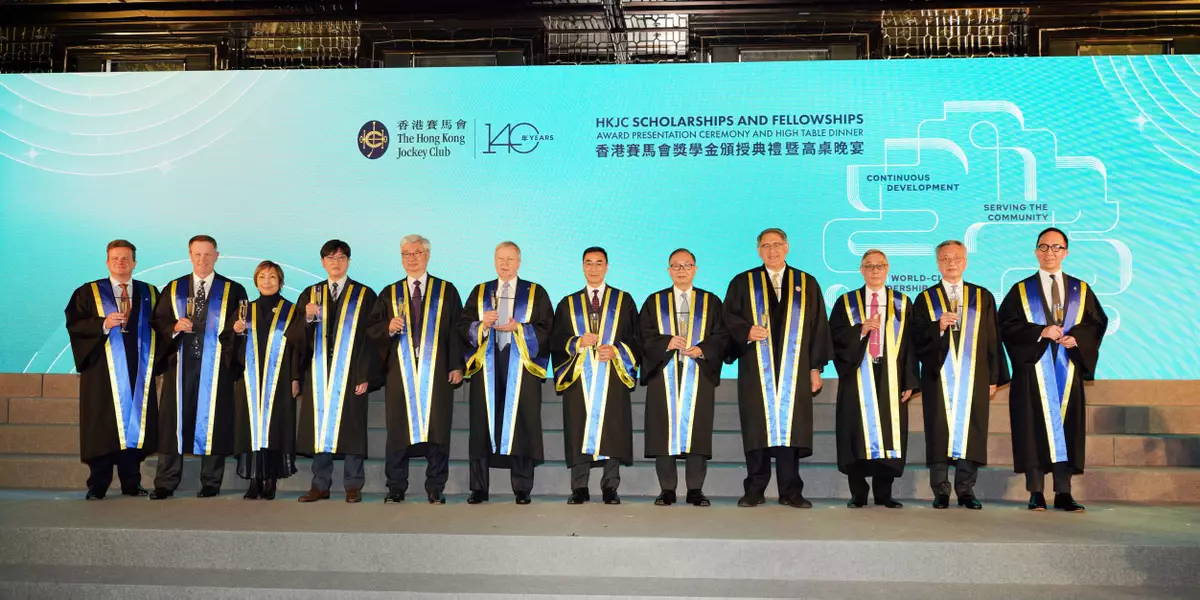

馬會主席利子厚(前排中)、主題演講嘉賓清華大學智能科學講席教授及智能產業研究院(AIR)院長張亞勤教授(前排左八)、馬會董事、管理委員會成員、各大專院校代表、賽馬會學人及賽馬會新晉創科學者合照。

馬會主席利子厚,聯同主題演講嘉賓清華大學智能科學講席教授及智能產業研究院(AIR)院長張亞勤教授、馬會副主席廖長江、董事楊紹信博士、黃嘉純、陳衍里醫生、胡家驃、龔楊恩慈及羅啟華、行政總裁應家柏,以及各大專院校代表出席晚宴見證並感受得獎者的喜悅。

馬會主席利子厚在香港賽馬會獎學金頒授典禮暨高桌晚宴上致辭。

馬會主席利子厚表示,香港賽馬會獎學金的規模,自於1998年首次正式實行計劃以來規模不斷擴大,支持本地本科生充分發揮才能,實踐香港賽馬會造福社會大眾的宗旨。另一方面,除了支持本地本科生,更擴展至涵蓋職業教育的學生、吸引來自內地和世界各地的優秀年輕人才在港修讀本科課程,並特別表彰面對生活逆境或挑戰時仍然自強不息的優秀學生。

香港賽馬會行政總裁應家柏(前排右二)與賽馬會學人蔡卓欣(前排右一)、李灝(前排中)及龎灝鏘(前排左二)、賽馬會新晉創科學者胡德林博士(前排左一)及賽馬會獎學金同學會代表合照。

香港賽馬會主席利子厚(中)與賽馬會學人蔡卓欣(右二)、李灝(左二)及龎灝鏘(左一), 以及賽馬會新晉創科學者胡德林博士(右一)合照。

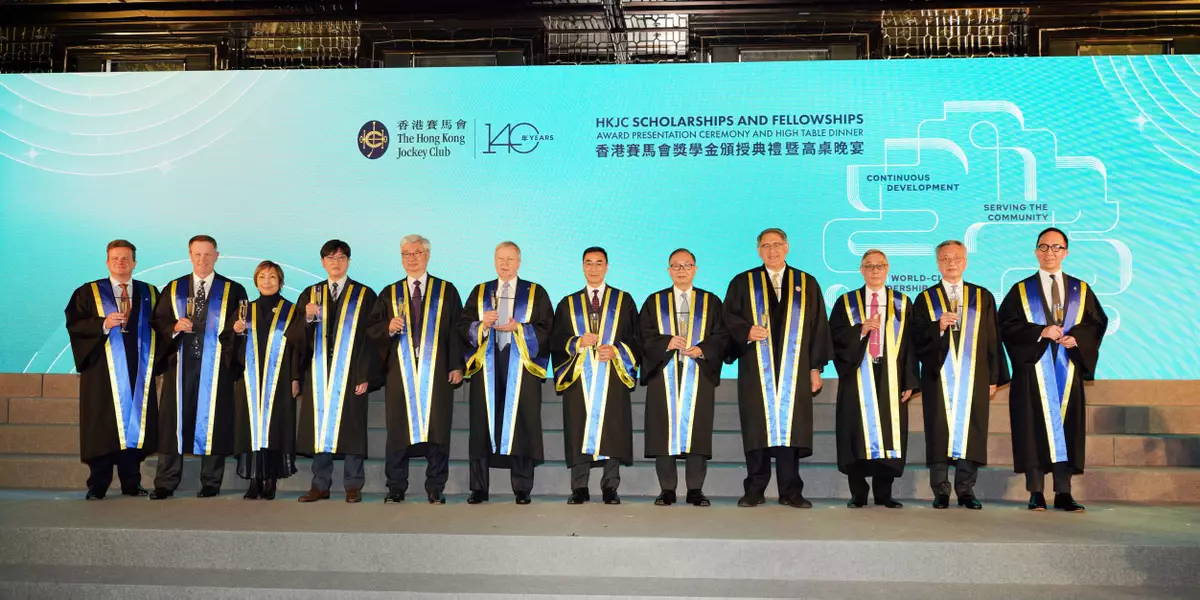

香港賽馬會主席利子厚(右六)、副主席廖長江(右五)、董事楊紹信博士(左五)、黃嘉純(右四)、陳衍里醫生(左四)、胡家驃(右三)、龔楊恩慈(左三)及羅啟華(右二)、行政總裁應家柏(左六)、賽馬事務執行總監夏定安(左二)、慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士(右一)及法律及合規事務執行總監詹秉禮(左一)出席晚宴見證並分享獲獎者的喜悅。

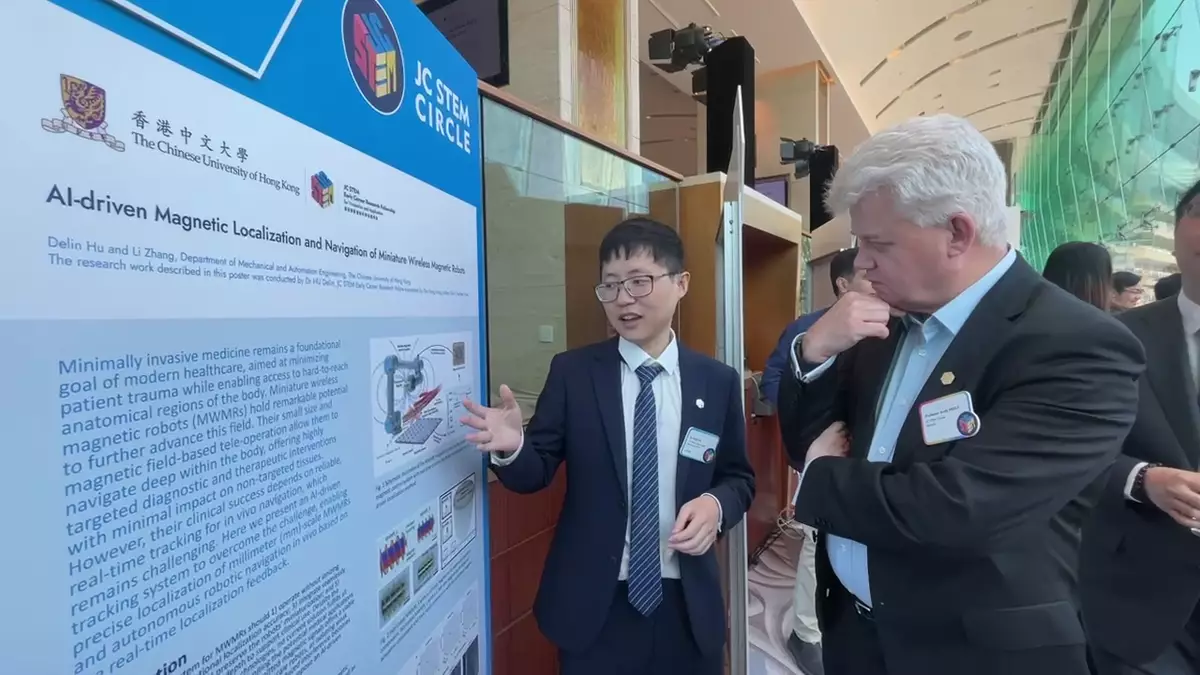

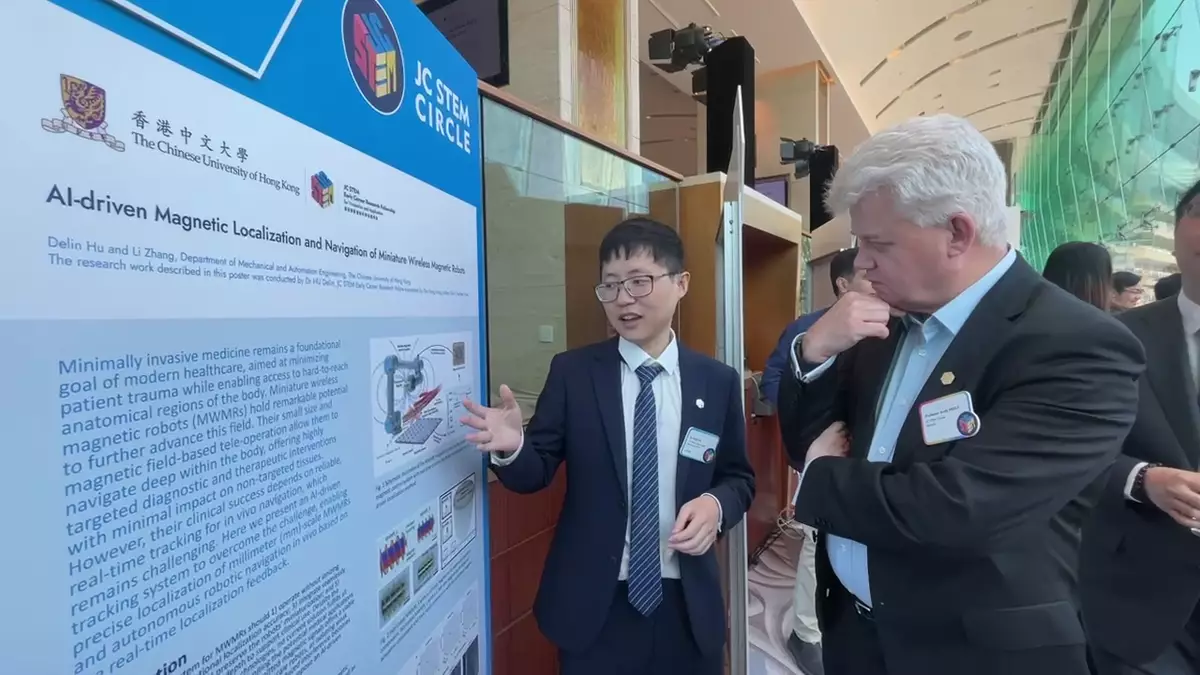

此外,馬會慈善信託基金去年推出了賽馬會新晉創科學者獎學金,培育有志將科研成果轉化為產業應用的新晉創科人才。胡德林博士是本屆賽馬會新晉創科學者獎學金得主之一。他獲得博士學位後聚焦研發人工智能(AI)輔助微型磁控機器人,直徑只有約一毫米,可放在病人體內,透過磁力方式,讓病人毋須開刀,都能夠做手術或運輸藥物。他感謝香港賽馬會新晉創科學者獎學金:「它可以讓我更自由的去探索我感到興趣的研究。」胡博士原本在美國和英國也有一些博士後研究的機會,但是最後還是選擇來香港從事科研,他表示馬會獎學金的支持是吸引他來港的關鍵原因之一。

胡德林博士聚焦研發的人工智能(AI)輔助微型磁控機器人,直徑只有約一毫米。

胡德林博士選擇來香港從事科研,表示馬會獎學金的支持是吸引他的關鍵原因之一。

李灝(James)是其中一位香港賽馬會駿步人生獎學金得主,現時於香港大學修讀工學學士課程。他自小患有脊髓肌肉萎縮症,需依賴輪椅代步,但他並沒有局限自己,反而努力運用所學研發能改善行動不便人士生活的產品,包括他受訪時帶著的「頭戴式滑鼠」,是他16歲時和兩個朋友一起發明,透過移動頭部方向而操控電腦滑鼠,他表示這項發明,製作成本只需約150元,比起其他種類的發明更實惠及「貼地」,希望為社會上有需要的人士提供便利。

李灝手上的「頭戴式滑鼠」,可透過移動頭部方向而操控電腦滑鼠,製作成本只需約150元,希望為社會上有需要的人士提供便利。

李灝指馬會獎學金對他是個很大鼓勵及肯定,參加新生營並成功完成一個他形容為「不可能」的高空繩索項目。

James指馬會獎學金對他是個很大鼓勵及肯定,讓他獲益良多。他表示獲得獎學金後參加了新生營,在賽馬會學人的鼓勵下,成功完成一個他形容為「不可能」的高空繩索項目:「每個人都會面對很多不同的挑戰,但無論如何,身邊總有很多人一直支持你。」James希望未來透過科技,去打造一個比現在更包容的世界。

香港賽馬會獎學金,不僅為獎學金得主提供資金支持,更希望透過不同領袖發展及社區活動,讓他們接觸社會議題,致力培育他們成為未來社區領袖。香港賽馬會主席卓越獎學金得主、香港大學內外全科醫學士一年級生蔡卓欣(Jenna)自小立志成為醫生,希望為婦女及兒童健康出一分力,並一直積極參與義工服務,協助弱勢社群。

蔡卓欣自小立志成為醫生,並一直積極參與義工服務。她感謝香港賽馬會的獎學金,對她來說是一個認同。

蔡卓欣表示賽馬會獎學金為她提供一個寶貴機會,與不同背景、同樣熱心服務社會的賽馬會學人連繫。

Jenna感謝香港賽馬會獎學金,為她提供一個寶貴機會,與不同背景、同樣熱心服務社會的賽馬會學人連繫:「體驗了很多不同的活動,例如『領袖訓練營』,透過與同學分享後發現,每個人的生命歷程都有啟發性,激勵我繼續為理想與目標向前。」希望繼續與一眾賽馬會學人一起服務社區,交流及成長。

龎灝鏘表示獲得賽馬會的獎學金後,結識了一眾志同道合、熱心服務社會賽馬會學人。

龎灝鏘希望透過「賽馬會獎學金同學會」,一起組織及參與更多義工活動。

至於香港賽馬會本科獎學金得主、香港理工大學物理治療學(榮譽)理學士二年級的龎灝鏘(Horace)一向熱心助人,曾參與醫療輔助隊少年團及紅十字會等義工服務,他表示獲得賽馬會的獎學金後,多了很多機會接觸香港賽馬會的不同義務工作,特別是照顧老人及特殊學習需要(SEN)的小朋友:「賽馬會給予我機會,讓我更想將自己的學識及能力去回饋社會。」

Horace表示,賽馬會獎學金不但助他追尋成為物理治療師的夢想,更透過「賽馬會獎學金同學會」,一起組織及參與更多義工活動,希望連繫不同背景及能力的同學,日後發展義診平台,幫助更多弱勢社群。

左起賽馬會新晉創科學者胡德林博士、賽馬會駿步人生獎學金得主李灝、賽馬會主席卓越獎學金得主蔡卓欣及賽馬會本科獎學金得主龎灝鏘。

馬會一直不遺餘力支持本地教育和人才發展,於1998年成立的香港賽馬會獎學金致力培育關愛社會的領袖,多年來不斷擴展提供多元人才發展出路,至今已頒授獎學金予超過1,100位優秀學生,總捐助款額超過8億9,100萬港元。