環境及生態局局長謝展寰形容,垃圾徵費暫緩推行的感受是「心情複雜」及「唔開心」,指未來若減廢量未符合預期,會啟動第三座焚化爐興建,選址北都。

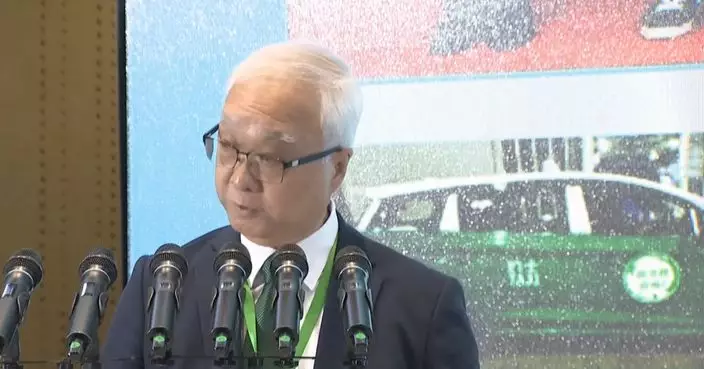

謝展寰形容,暫緩垃圾徵費時心情複雜。(環生局FB圖片)

謝展寰接受報章專訪時指,現時每日棄置堆填區的垃圾量約1.1萬公噸,當中約9000公噸會由明年運作的石鼓洲焚化爐及最快2030年建成的屯門曾嘴焚化爐吸納,餘下2000多公噸廢物,將透過收集廚餘及減廢回收等措施處理,以達到2035年「零廢堆填」的減碳目標。如果減廢量未符合預期,會啟動興建第三座焚化爐,選址在北部都會區,暫時未有動工時間表。

謝展寰談及暫緩垃圾徵費的感受時,指「心情複雜」及「唔開心」,但由於早前推行的先行先試計劃期間,發現很多執行上問題,例如指定垃圾袋設計不夠好,亦有前線清潔工反映單是將沒有用指定袋的垃圾分開,已花多一倍時間,若不小心將非指定袋運到垃圾車更會犯法,認為應改善計劃,因此向特首提出暫緩實施。

他認為,社會現時對減廢回收的關注度提升,應續擴大回收網絡,日後視乎社會接受程度再決定是否重推,但不會為重推定下硬指標。

(巴士的報資料圖片)

環境及生態局局長謝展寰在立法會環境事務委員會會議表示,政府在多年努力下,香港的空氣質素和水質均已大幅改善。空氣質素方面,主要空氣污染物濃度持續下降,並維持自回歸以來的最低水平。跟2004年相比,去年大氣中主要空氣污染物年均濃度大幅下降約40%至90%。另外,現時維港兩岸,特別是荃灣、深水埗和九龍城區相關雨水排水口污染量大幅減少近90%,三區的海濱近岸氣味亦顯著改善。

環境及生態局局長謝展寰。政府新聞處資料圖片

謝展寰表示,今屆政府力推源頭減廢及擴大回收網絡,成功扭轉廢物棄置量不斷上升的趨勢,都市固體廢物每日平均棄置量在今屆政府與2021年相比3年持續下降,減少共7.5%。在廢物處理方面,環保署全力發展一個先進高效的現代轉廢為能設施網絡,其中I·PARK1的都市固體廢物處理量為每日3000公噸,而I·PARK2則是每日6000公噸。政府在全力發展I·PARK1和I·PARK2的同時,亦需要在新界東北堆填區及新界西堆填區作適度擴建,以確保香港在完成發展足夠的轉廢為能設施網絡前,有能力滿足都市固體廢物處理的短中期需要。

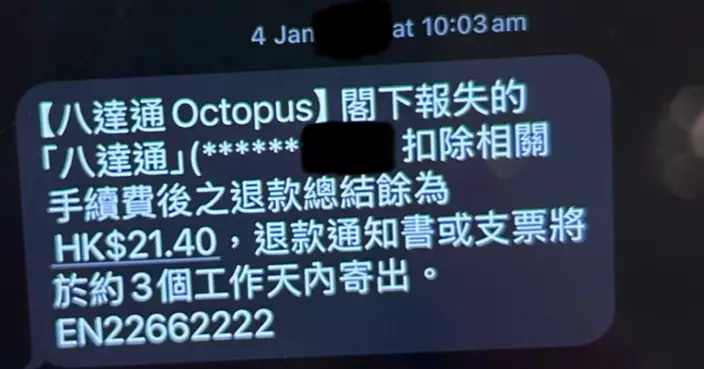

資料圖片

他表示,在技術上,需要就《廢物處置條例》下的相關附屬法例作出修訂,將I·PARK1和堆填區擴建部分納入《廢物處置(指定廢物處置設施)規例》內,為環保署提供監察和規管相關設施的權力;以及將堆填區擴建部分納入《廢物處置(建築廢物處置收費)規例》內,處理有關處置建築廢物的繳費帳戶和收取相關費用。