本月12日將出現英仙座流星雨,太空館將於當晚直播,並即時講解與流星雨相關的天文知識。

太空館將於本月12日晚上直播英仙座流星雨。網上圖片

這次英仙座流星雨高峰期預計為當日晚上9時至午夜12時,屆時天頂每小時出現率可高達100。太空館將於當晚10時至11時,通過YouTube頻道www.youtube.com/hkspacem及「康文+++」Facebook專頁直播是次流星雨現象。

太空館。官網圖片

流星雨出現時,流星好像從夜空中某一點,稱為輻射點,向外散出一樣。當日英仙座流星雨的輻射點,會在晚上約10時從東北方升起;隨着輻射點慢慢升高,流星亦會隨之增多。由於高峰期當日正值農曆七月初九,月球在晚上約11時半西沉,因此月落後的觀測條件會較為理想。在本月13日凌晨時分,市民若身處視野廣闊及光害較少的地點,有機會在1小時內看到超過10顆流星。

天文觀測容易受天氣影響,市民外出時應留意最新的天氣情況。

英仙座流星雨。NASA圖片

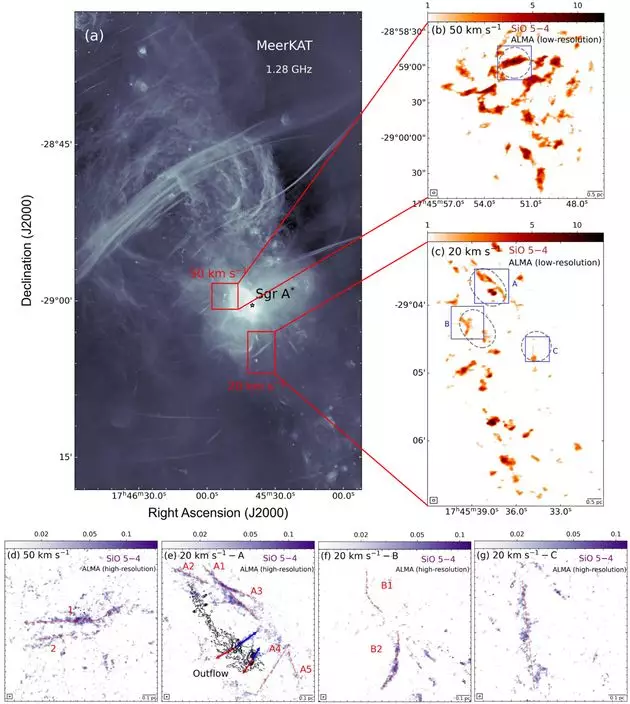

上海交通大學近日在銀河系中心區域,揭示銀河系中心存在一種前所未見、壽命僅萬年的細長絲狀結構,外型宛如「太空龍捲風」。

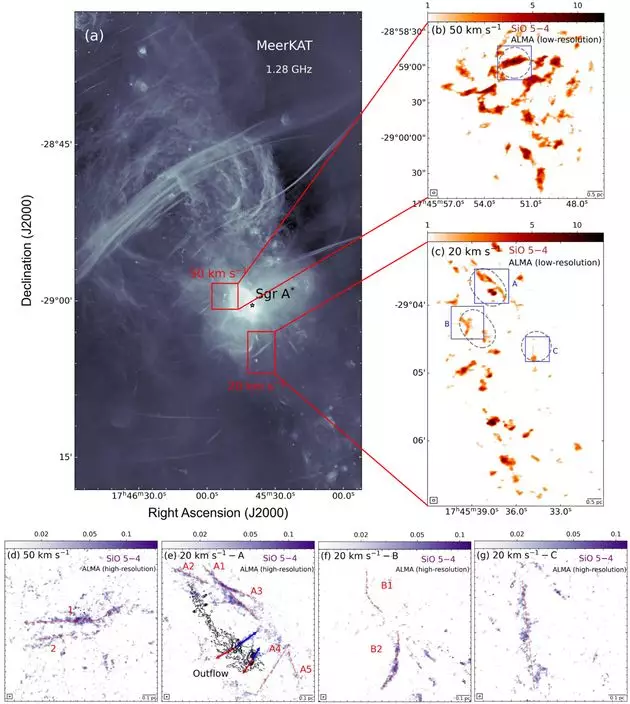

用全球最大望遠鏡偵測

《科學警報》(ScienceAlert)及上海交通大學消息指出,研究團隊利用位於智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列(ALMA),對銀河系中心的「銀心分子區」(Central Molecular Zone, CMZ)兩塊分子雲進行高解析度觀測,意外發現這些極細的絲狀結構。

有劇烈湍流與高能爆發現象

CMZ為直徑約200至300秒差距的區域,蘊含高達2×10⁷倍太陽質量的致密分子氣體,並存在劇烈湍流與高能爆發現象。

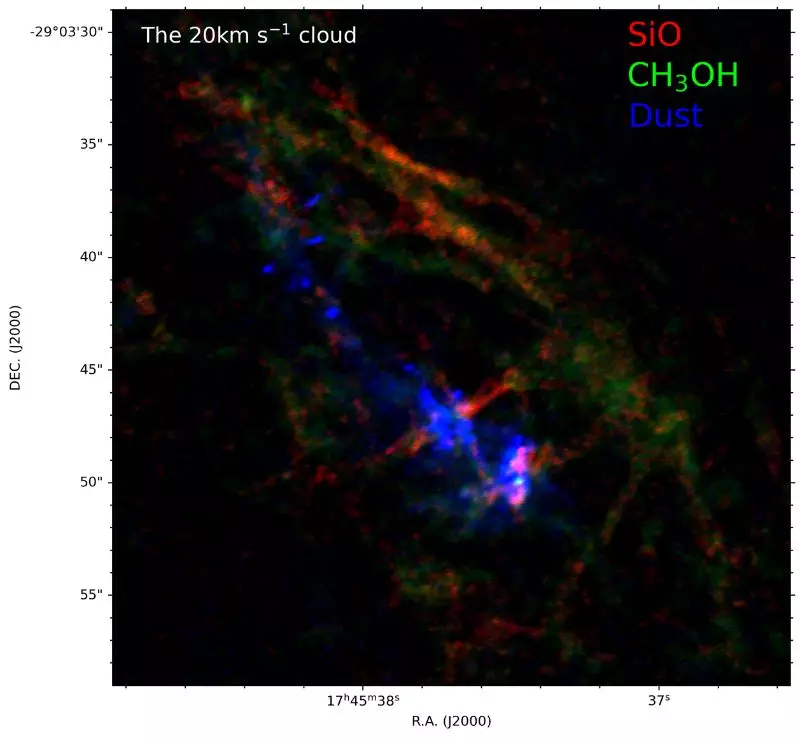

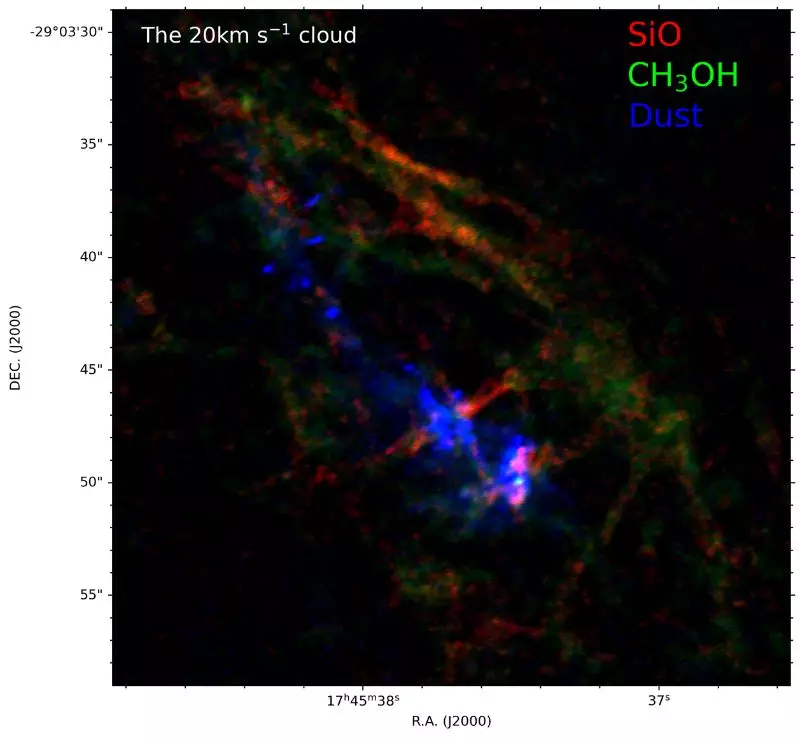

銀河系中央分子帶20 km/s分子雲中的一組細絲結構。紅色和綠色分別代表由SiO和CH3OH所示蹤的細絲結構,其分布明顯不同於塵埃連續譜(藍色所示)所示蹤的稠密氣體。上海交通大學官網圖片

可能源自不同機制

本次研究由上海交通大學天文系博士後楊楷領銜。他指出,透過觀測一氧化矽(SiO)與其他8種分子發射線,團隊在該區域偵測到長而窄、僅約0.01秒差距的絲狀結構,其運動特徵與現有氣體外流模型顯著不同,且未與塵埃輻射對應,顯示其可能源自不同機制。

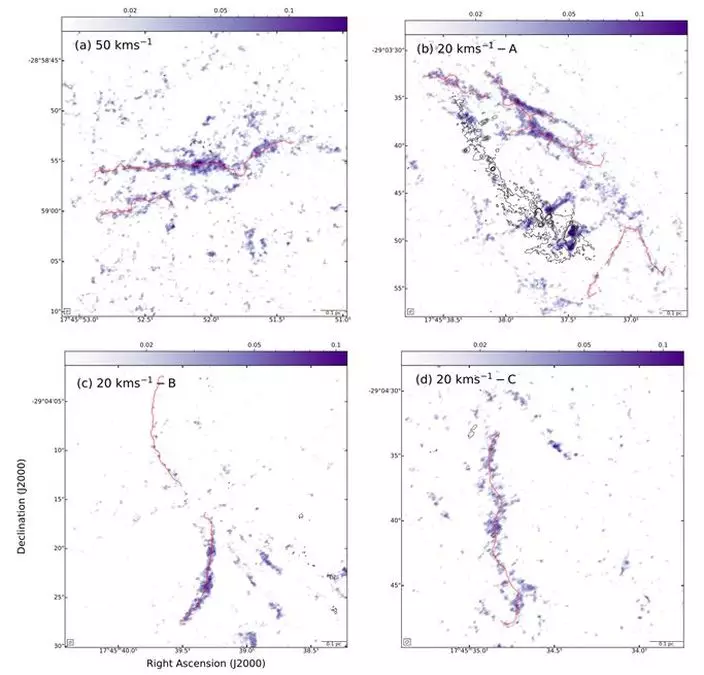

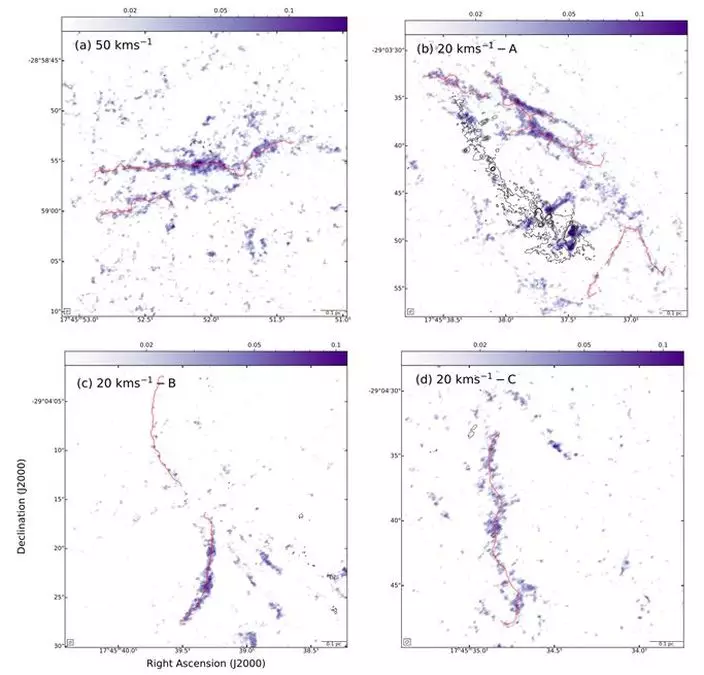

銀河系中央分子帶的兩個分子雲中探測到的多處細絲結構。紫色代表SiO的探測信號,紅線代表認證出的細絲結構的骨架。上海交通大學官網圖片

屬短暫存在動力現象

這些「太空龍捲風」並非穩定靜態結構,而是短暫存在的動力現象。觀測資料顯示,細絲內部存在碰撞激發的甲醇(CH₃OH)脈澤,顯示其形成於高溫高密度的激波環境。研究推測,激波可將SiO與多種有機分子從塵埃釋放至氣相,使其快速參與銀心區域的物質流動。

ScienceAlert 網站圖片

估計壽命約為1萬年

進一步分析認為,這些絲狀體與過去在CMZ中觀測到的密集氣體絲體有所區別,可能是激波與分子雲交互作用下的產物,並由湍流壓力主導。研究估計其壽命約為1萬年,結構消散後,氣體分子將重新凝結至塵埃中,進一步影響該區域的化學組成演化。