了解這句說話,大家都不會那麼快就換季了。

所謂「未食五月糭,寒衣未入櫳」,「櫳」是古人用來收納衣物的用具,主要為「樟木櫳」以防衣物被蟲蛀。這句廣東諺語,是指未吃過農曆五月初五端午節的糭子,冬天衣物都先不要收回。換句話說,未過端午節天氣仍然會反反覆覆。早一排天氣回暖,甚至熱得要開冷氣,不少人亦率先換季,過去數天天氣卻回涼了。所以老祖先的說話都有它的意義,寒衣還是不要入櫳穩陣。

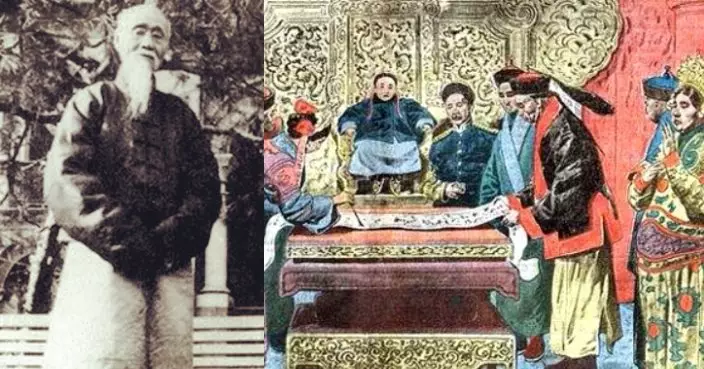

溥儀趕出紫禁城時工人執拾細軟,中間可見木櫳 (網上圖片)

中國自古以農立國,「氣節」對古代社會十分重要。所以,先祖不斷累積生產實踐裡總結出來的經驗,總結出有關農業生產的諺語,我們稱為「農諺」,農諺絕大多數都對天時氣象與農業生產關係方面,不斷深化和昇華產生出來。雖然每一句農諺只有寥寥幾字,卻是對農業生產與天時氣象關係的深刻總結。對於氣象科學不發達的過去,對促進農業生產有重要意義,而且在科學較普及的今天,仍有現實的意義。

仇英《清明上河圖》中描繪務農情況 (網上圖片)

在封建社會中,並非所有人都有讀書識字的權利,尤其是勞動人民,所以他們所累積的經驗,主要靠口耳相傳來繼承,農諺就是其一。當還沒有溫度計、濕度計等儀器的時代,農民就拿多年生樹木的生長狀態作為預告農事季節的依據。事實上,由於多年生樹木的生長,一定程度反映客觀氣候條件,於是就有了「要知五穀,先看五木」的農諺。

至於指導播種期方面,有許多反映氣候與生態學的農諺,如「梨花白,種大豆」、「青蛙叫,落穀子」等等。更多的是根據「二十四節氣」指出各種作物的適宜播種時期:如「白露早,寒露遲,秋分草子正當時」;「秋分早,霜降遲,寒露種麥正當時」等等,農民有了這些農諺,就能掌握適時播種。

乾隆《御製全耕織圖》局部 (網上圖片)

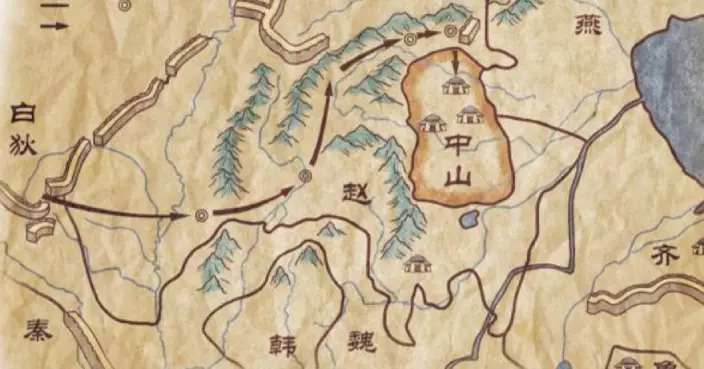

至於中國歷史記載中最早的「農諺」,為浙江農諺:「大樹之下無豐草,大塊之間無美苗」,在西漢桓寬所著的《鹽鐵論·輕重第十四》有載:「茂林之下無豐草,大塊之間無美苗。」事實上,古書引用的農諺,很多時都冠以「諺云」或「古人云」字眼,也許那句農諺起源更早。於《鹽鐵論》中有載諺曰:「驟雨不終日,颶風不終朝」,這句說話也有相似說法,在較早的先秦老子《道德經》中見到:「飄風不終朝,驟雨不終日」。至於中國農諺早到何時,不一定都能在文獻上找到。目前所知,有些「農諺」可遠溯至數千年前。

乾隆《御製全耕織圖》局部 (網上圖片)

古代不少農諺,都能在北魏的《齊民要術》、唐代的《朝野僉載》、元末明初的《田家五行》以及明代的《天工開物》、《沈氏農書》等等有記載。近代費潔心《中國農諺》收集了5953條農諺,大致分為「時令」、「氣象」、「作物」、「飼養」、「箴言」五大部分,「時令」佔40%、氣象佔26%,作物佔17%,飼養佔4%,箴言佔11%。單單是「氣象」與「時令」的農諺,佔了所有的三分之二,反映農業生產發展過程相當依賴自然條件。不違農時,適時播種,是農業生產的先決條件,即使農業技術起了多大變化,適時播種是不能任意改變。

晚清農民 (網上圖片)

現代人少為農民者,但「農諺」所講的氣象部分,也留給我們重要寶貴遺產,廣東諺語有云「未食五月粽,寒衣不入櫳。」之後兩句為「食過五月粽,不夠百日又翻風。」告訴大家早春天氣變幻無常。至於在陰晴雨雪的天氣變化中,「農諺」總結出:「早上火燒雲,今天莫出門」、「天上泛紫紅,無雨便有風」、「東邊一個眼,出門帶雨傘」、「日出慢開天,今明是好天」、「太陽回頭笑,等不到雞叫」、「早晨太陽黃,午間風必狂」、「下了初一雨,半月沒好天」、「秋分鐘平川、白鷺種高山」等,這些祖先「察言悅色」帶來的結果。大家今時今日多數靠天文台,「農諺」有些天氣預測,也某程度上都有參考價值。