一直處於嚴格病例管理、密接追蹤的中國防疫政策,兩年來首次出現調整。

中國防疫政策科學調整。

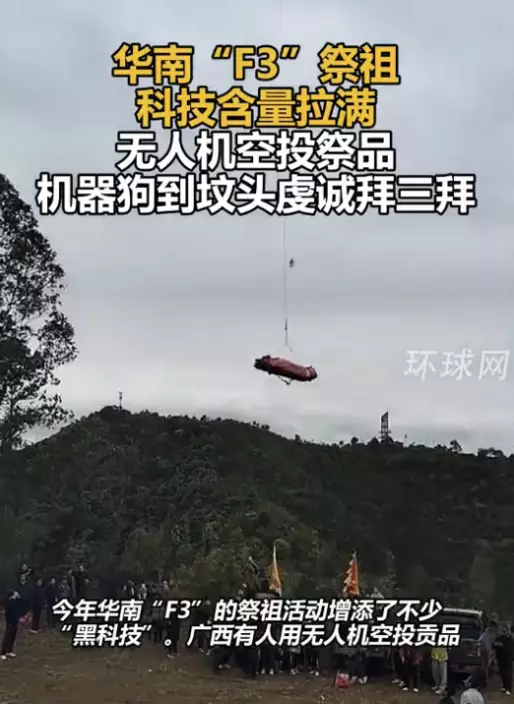

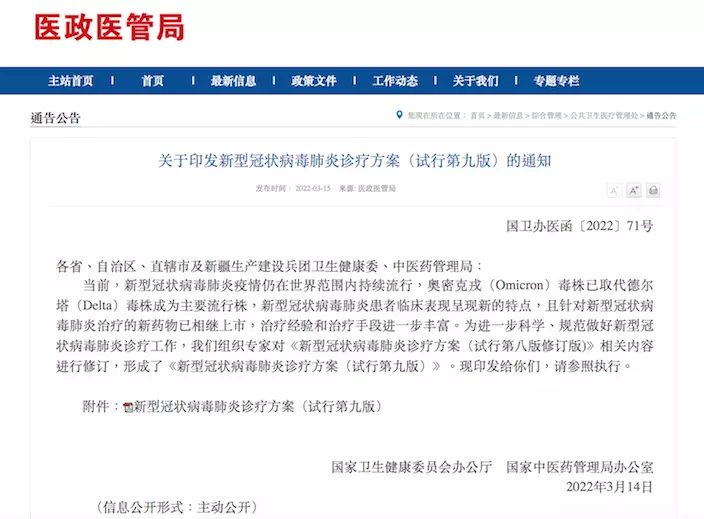

正值新一波本土新冠肺炎疫情爆發之際,國家衛健委醫政管理局昨日(3月15日)深夜發布《關於印發新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》(下稱《第九版》),此版修訂備受矚目的內容包括:輕型病例改為實行集中隔離管理,放寬確診者出院認定標準,以及縮短出院後居家隔離時間等。

國家衛健委在公告中表示,當前,新型冠狀病毒肺炎疫情仍在世界範圍內持續流行,Omicron毒株已取代Delta毒株成為主要流行株,新型冠狀病毒肺炎患者臨床表現呈現新的特點,且針對新冠肺炎治療的新藥物已相繼上市,治療經驗和治療手段進一步豐富。

新方案將緩解醫療資源緊張和城市防控壓力。新華社圖片

第九版方案做出的調整,不僅能夠緩解醫療資源的緊張,也減少了管控時間和管控資源,進一步緩解城市防控壓力。

由於Omicron變異毒株患者以無症狀感染者和輕症為主,大多不需要過多治療,全部收治到定點醫院會佔用大量醫療資源,因此,方案提出對病例實施分類收治。

吉林目前已建成5家方艙醫院。新華社圖片

其中,輕型病例實行集中隔離管理,相關集中隔離場所不能同時隔離入境人員、密切接觸者等人群。隔離管理期間應做好對症治療和病情監測,如病情加重,應轉至定點醫院治療。

普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例仍會安排在定點醫院集中治療。新華社圖片

普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例應在定點醫院集中治療,其中重型、危重型病例應當盡早收入ICU治療,有高危因素且有重症傾向的患者也宜收入ICU治療。

目前藥物治療主要針對普通型、重型、危重型病例。但在之前的診療方案中,輕症、普通型、重型、危重型病例一並收入院,往往會造成醫療機構床位緊張。根據新方案,真正有住院治療需求的患者將會大大減少。

新方案還放寬了解除隔離管理及出院標準。

與此同時,《第九版》規定,解除隔離管理及出院標準中的「連續兩次呼吸道標本核酸檢測陰性(採樣時間至少間隔24小時)」修改為「連續兩次新型冠狀病毒核酸檢測N基因和ORF基因Ct值均≥35(螢光定量PCR方法,界限值為40,採樣時間至少間隔24小時),或連續兩次新型冠狀病毒核酸檢測陰性(螢光定量PCR方法,界限值低於35,採樣時間至少間隔24小時)」。

這也就意味著,當Ct值大於35時,不算作核酸陽性。

上海《第一財經》引述一位核酸診斷領域的專業人士表示:「之前,Ct值在0~40之間都算陽性,但研究數據顯示,當Ct值大於35時,密接者也不會出現感染,所以這部分感染者不具有傳播能力,再把他們隔離,會涉及到更多人群以及隔離資源。」

該名人士介紹,根據過去的疫情特點,把Ct值範圍設置得大一些,能夠找出更多感染者,更大範圍和更快地阻斷疫情,因為Ct值範圍定得越大,檢測到的陽性感染者就會越多。但在當前Omicron變異株的情況下,這一手段已經不合適。

國內有關研究顯示,處於恢復期的感染者在核酸Ct值大於等於35時,樣本中未能分離出病毒,密切接觸者未發現被感染的情況。

今後出院後只需進行7天居家健康檢測。

此外,《第九版》還將「出院後繼續進行14天隔離管理和健康狀況監測」修改為「解除隔離管理或出院後繼續進行7天居家健康監測」。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **