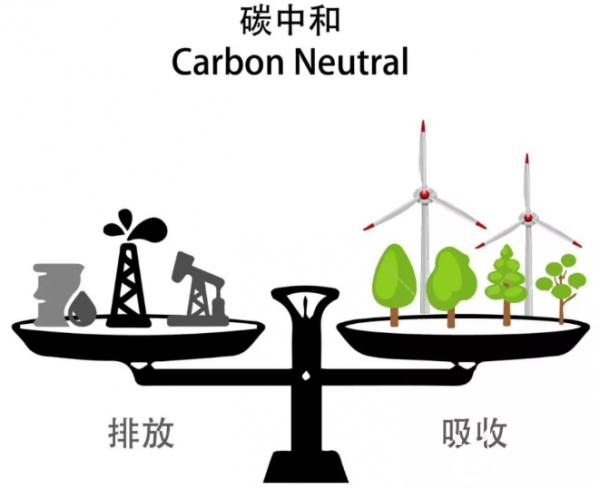

科學家將碳中和比喻爲一個天平,天平左端是生物和人類活動排放的二氧化碳,天平右端是通過自然和科技吸收空氣中的二氧化碳,只有兩邊等量,天平平衡,才能實現碳中和。在過去,科學家常常從天平左端著手,以節能減排科技,減少二氧化碳的排放。而正如我們上期文章所介紹,近年來,許多科學家開始著眼於天平右端,用碳捕集技術捕捉空氣中的二氧化碳,再對其進行封存和利用,藉此來減少空氣中的二氧化碳。

(網絡圖片)碳中和天秤示意圖

嶺南大學跨學科學院院長陳曦教授近年也專注研究從空氣捕集二氧化碳的技術。2020年陳教授正在哥倫比亞大學任教,當年9月習近平主席在聯合國大會上提出中國要在2060年前實現碳中和的目標,陳教授即以此為契機,選擇回國發展,最後落腳香港,帶領大學團隊開展教學研究,利用鹼性吸附材料直接在空氣中捕集帶酸性的二氧化碳,並通過調控濕度和溫度,將二氧化碳轉化為穩定的狀態。該裝置很快投入到陳教授創辦的氣候科技公司的西安研發基地生産使用,並進一步將分散的排放源和空氣中捕集到的二氧化碳注入鹼性的水泥中,轉化為環保建築材料等產品。陳教授將科技成果落地形成綠色產業,建立了中國首個負碳産業園。

(網絡圖片)中國目標在2060前實現碳中和

要從一項科研成果蛻變為綠色工程產品的過程並非容易,陳教授指出,自己選擇回香港發展碳捕集技術,首先是香港高水平和寬鬆的科研環境。碳中和學科涉及到化學、材料學、物理學乃至金融、政策等一系列的領域,因此要展開研究離不開跨學科人才的培養。香港匯聚本土及海內外的科技人才,在大學的支持下,陳教授建設起跨學科團隊主導環保科技的研究。其次,科學家還需要有外部團隊的助力,例如產品開發團隊可為產品從實驗室到市場的開發流程提供參考;行銷與業務等商業團隊亦會為建設品牌、研究市場推銷策略出謀劃策;財務分析師則會在取得融資方面提供經驗。

(網絡圖片)陳曦教授的氣候科技公司參加中關村論壇展覽(科博會),其在展會現場接受採訪

而要讓新興環保科技產業保有持久的發展動力,最重要和最難實現的是獲得充足的資金支持。陳教授提到,在西方,投資者比爾·蓋茨(Bill Gates)的Energy Breakthrough基金大力投資初創企業,並對其捕集的二氧化碳高價收購。例如,在今年,比爾·蓋茨向其中一家碳捕集初創公司Deep Sky Corp投資4000萬美元用於工廠設施的建設。此舉不僅讓科學家在捕集二氧化碳時獲得收益,將二氧化碳製成產品後,還有額外利潤,對於科技產品轉化頗具誘因。

(網上新聞圖片)

像比爾·蓋茨這樣有心的個人投資者並不多,要鼓勵業界、財團的積極投資香港的環保科創產業,離不開政府的政策支持。參考國家提出發展綠色經濟以來,提供政策性補貼和鼓勵融資,大力推動電動車和光伏發電等新能源產業的發展。短短幾年時間,這些行業的發展便在國際社會遙遙領先:電動車銷量佔全球三分之二,太陽能板產量佔全球五分之四。

香港及大灣區的碳排放源具有多樣化和分散的特點,十分適合直接空氣捕集二氧化碳技術的應用。香港擁有世界一流的大學和高水平的科學人才,又背靠祖國這個製造業強國作為堅實的後盾,要將綠色科技產業化、工程化,形成科研產業鏈合作是得天獨厚。

香港作為國際金融中心,碳價與國際接軌,捕集到的二氧化碳可以更順暢地參與到國際市場的碳交易之中。在碳捕集行業發展蓬勃之後,香港有望建設碳交易銀行,引領區域內乃至全球範圍的碳捕集技術和碳交易市場。陳教授相信,碳捕集產業在香港具有可觀的發展前景,希望有遠見的投資人,重視碳捕集技術的未來價值,願意投資綠色產業發展。

香港政府雖然在施政報告中大力推動「政、產、學、研、投」的緊密協作,努力加強中下游的科研成果商品化、產業化,與上游高水平基礎科研的銜接,但在綠色科技產業轉化方面,政府亦應有更明晰的政策,方向和支持,吸引投資。

北部都會區是香港未來發展的重點,在現時氣候問題迫在眉睫的情況下,遺憾未在規劃中清晰見到融入碳中和和新科技理念的設計。北部都會區作為香港未來科技發展的新引擎,除了興建綠色交通、轉廢為能設施等節能減排的措施之外,亦可考慮在規劃階段整體地引入碳捕集的綠色概念,打造成負碳排放社區的標竿。

(圖源發展局)新田科技城的設計概念圖

例如,在設計方面,建設樓宇時,可預留建築空間給新能源和儲能的設施,減少後裝的資金成本和技術難度。建築師亦可考慮在每棟建築上安裝二氧化碳捕集裝置,將住戶的空調設備、廚房排放的廢氣集中起來,進行碳捕集;並將捕集到的二氧化碳轉化為綠色建材產品,或填埋地基處理,邁向零碳社區。在建材方面,當局可加速綠色企業的認定過程,對匯入二氧化碳的混凝土進行綠色採購,用於地基道路的鋪設和外牆磚塊的建築。另外,北部都會區本身涵蓋一定面積的農業用地,住宅區捕集的二氧化碳可用於農作物的光合作用,既可以保持區內原始的生態結構,同時亦打造負碳農業,達到生態與經濟效益雙贏。

喜見特區政府在近期的政策中,不乏提到引導市場資金投資新興產業。希望政府在北部都會區的規劃發展中,發揮綠色科技產業轉化的帶頭作用,才能帶動業界和市場重視和投入其中。北部都會區的建設蓄勢待發,相信在政策和投資的助力下,推廣碳捕集技術及轉化綠色產業大有可為。

參考資料:

人工智能驅動的負排放技術應對氣候變化。嶺南大學。

https://www.ln.edu.hk/cht/GSDC2024_PE/applying-science-and-ai-to-the-challenge-of-carbon-capture

Bill Gates-Backed Fund Bets $40 Million on Carbon Removal Firm Deep Sky.

https://www.bnnbloomberg.ca/investing/commodities/2024/12/18/bill-gates-backed-fund-bets-40-million-on-carbon-removal-firm-deep-sky/

行政長官2024年施政報告。

https://www.policyaddress.gov.hk/2024/tc/p75.html

持續智庫

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **