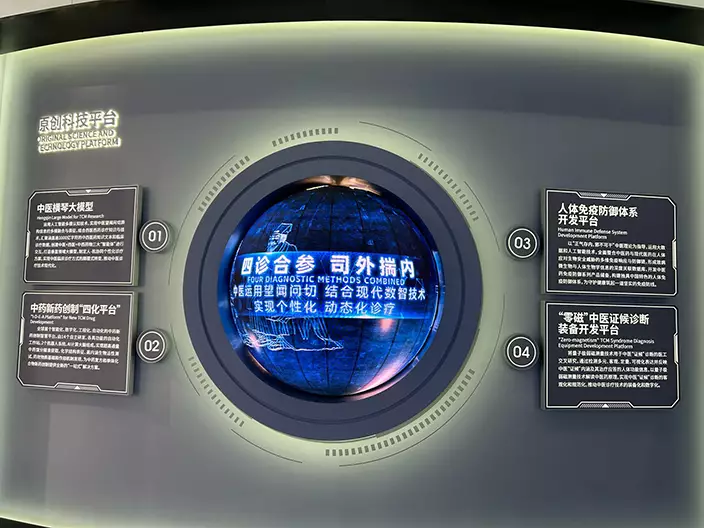

從「氣」、「血」概念到「望聞問切」,再到如何使用藥物,中醫藥學博大精深,但理論複雜,一直難以用現代科學語言清晰表達,AI的進步給中醫帶來了極大發展。

巴士的報記者攝

「同心築夢 共謀發展」粵港澳媒體灣區行第三批聯合採訪活動行程繼續,中醫藥廣東省實驗室的一台AI中醫藥養生機器人讓採訪團的記者躍躍欲試。這個機器人像一個小型包廂,有個裝有透明玻璃門小房間,房間不大,僅能容納一人。

AI中醫藥養生機器人。巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

本網記者坐進去後,面前的超大屏幕立刻亮起,提示輸入個人資料。按指示輸入後,透明玻璃門變成蒙砂,保護隱私,正式開始面診。

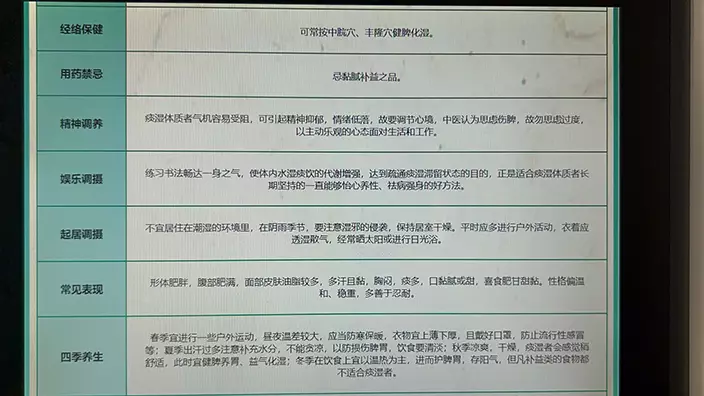

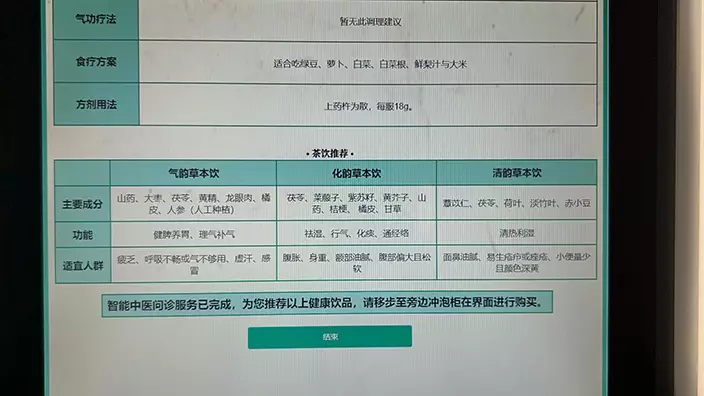

AI面診分為「面診」、「舌診」、「問診」3個步驟,最後得出「體檢報告」,記者坐在螢幕前,按照提示採集面部、伸出舌頭,並回答相應問題。僅一分鐘不到,系統就生成包含體質分析、食療方案、運動建議的個性化報告,「根據你的舌診分析,您的體質健康狀態近期偏向於......體質。」

巴士的報記者攝

巴士的報記者攝

讓記者感到神奇的是,在「面診」環節,AI還能分析面相,記者一直擔憂的發際線是正常的。也許是已經走了一天,據AI分析,記者臉色發青發黑,正常概率僅66.01%。AI通過3個步驟判斷記者應屬於「痰濕」體質,還教記者煲山藥冬瓜湯:取山藥50g,冬瓜150g至鍋中慢火煲30分鐘,調味後即可飲用,有健脾益氣利濕作用。此外,AI還建議記者藥物養生、精神調養,還要加強體質鍛煉、調整起居等等,十分全面細緻。

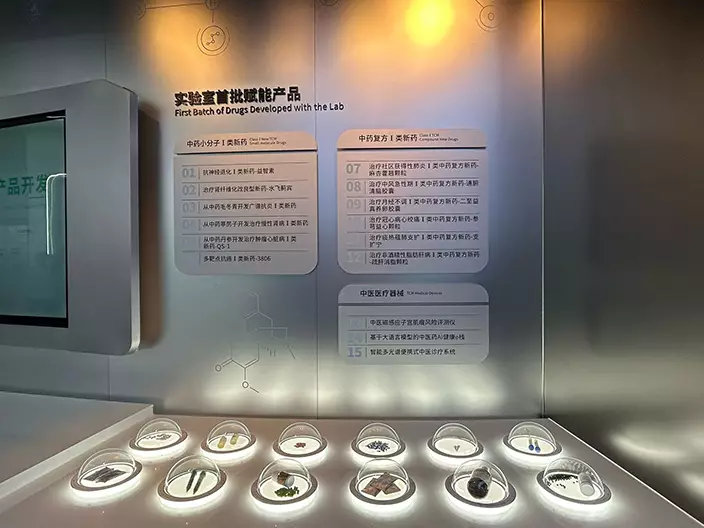

中醫藥廣東省實驗室於2023年正式啟動,已成功打造全球首個「一站式、無人化」中醫中藥創製平台。巴士的報記者攝

中醫藥廣東省實驗室於2023年正式啟動,中醫藥新藥研發與產業轉化是其發力點,佈局研發了首批12個Ⅰ類新藥和3個醫療器械,至今已成功打造全球首個「一站式、無人化」中醫中藥創製平台,從中藥化學成分分離提取到藥物活性測試,均可實現全流程智能化、工程化、自動化,大幅度提高研發效率。

中醫藥廣東省實驗室主任劉良介紹,該中醫中藥創製平台相當於幾十個博士的工作效率。巴士的報記者攝

據中醫藥廣東省實驗室主任劉良介紹,該中醫中藥創製平台相當於幾十個博士的工作效率,節省成本在90%以上,化學試劑還可以進行回收,十分高效。

劉良本身是臨床醫生,在他看來,中醫藥儘管具有較好的臨床實踐和療效評價,但部分仍依賴於臨床觀察和經驗總結,缺乏高級別循證醫學證據的支撐,而人工智能則與中醫藥高度契合。

中醫藥廣東省實驗室建設中醫藥橫琴大模型。巴士的報記者攝

中醫藥廣東省實驗室建設「零磁」中醫證候診斷裝備開發平台。巴士的報記者攝

中醫藥廣東省實驗室建設「零磁」中醫證候診斷裝備開發平台。巴士的報記者攝

他以舌診和手關節為例,「傳統中醫望舌診,看病人的舌質、舌苔,但記載不夠全面;一雙手有28個關節,患者來了我們只能記下哪個關節有腫痛,不夠精準。」有了AI支持,中醫藥如虎添翼,「AI可以利用紅外各種技術採集關鍵資訊,利用舌診儀採集後進行綜合分析,要比醫生個人經驗判斷全面客觀得多,更好提升臨床診療水準,還能分析中醫藥的成分、藥物代謝、體內的酶如何運轉。」