中美關稅戰升級,令過往在大豆的「經濟暗戰」更顯尖銳化。惟近年中國致力實現大豆「B計劃」,脫離對美國進口大豆的依賴,不單從南美巴西等國大量購入大豆,更不斷擴大國內產能,做好了跟美國「完全脫鉤」的準備。

新加坡《聯合早報》4月11日報道,中美貿易戰升級影響中國對美國農產品採購,中國大豆商本周轉而大量購買巴西大豆。《彭博社》亦指,中國進口商在上周從巴西購買了至少40艘貨船的大豆。知情人士稱,這些買家趁巴西大豆價格近期回落之際迅速採購。

事實上,中國早已建構起多方面的大豆供應鏈,巴西、阿根廷等南美國家的大豆源源不斷輸入,美國不再是中國買家的唯一選擇。

2018年中美貿易戰前,中國依賴進口美國大豆。

中國為全世界最大的大豆買家

長期以來,大豆供應一直是中國糧食安全中最脆弱的「短板」。大豆油佔中國食用植物油消費約40%;另豆粕則是生豬、家禽養殖的核心飼料原料,佔飼料蛋白來源的70%,直接關乎14億人的肉蛋奶供應。

隨著中國農牧業和食品業對大豆需求劇增,大豆進口數量與日俱增,逐漸成為全世界最大的買家。2024年中國消耗約1.17億噸大豆,其中約90%依賴進口。

主要因民眾對肉蛋奶等食品的需求呈現倍數成長。2024年,中國的年人均肉食消費量為72.72公斤,是40年前的4倍還多;2024年,年平均牛奶消費量為41.5公斤,是30年前的8倍之多;去年禽蛋產量3,588萬噸,而中國人年均消費雞蛋約280隻,年消費總量達4,000億隻,高居全球之首。

惟國內的大豆產量卻始終沒跟上。近20年來,國內大豆產量佔消費量比重從近4成,跌至了少於2成。供需失衡下,對美國大豆的依賴亦加深。2001年中國加入世貿組織(WTO)後,美國基改大豆以低價優勢湧入。據聯合國糧食及農業組織(FAO)數據,2000年底美國大豆佔中國進口量的一半以上。

2015至2017年,中國分別從美國進口大豆2841萬噸、3366萬噸、3285萬噸,佔中國大豆進口總量的比例分別為35%、40%和34%。

美方採取手段打擊中國國內大豆供應鏈

美國方面更利用優勢技術、產能和大額的政府補貼,不斷打擊中國脆弱的大豆供應鏈,從而佔據產業鏈主動位置,甚至採取各種非常規手段,打擊抗風險能力較弱的中國種植戶。2003年8月,美國農業部突稱,受天氣影響美國大豆庫存將降至20年最低水平,令美國大豆價格暴漲,2004年4月為每噸約人民幣4,400元,升幅近100%。

結果,中國企業組成大型採購團赴美,以每噸4300元高價簽訂800萬噸大豆長期採購合同,佔當時中國全年消費量的40%。惟僅一個月後,美國農業部突宣布先前數據有誤差,預計2004年大豆將豐收,導致國際大豆價格暴跌至每噸2,200元,跌幅達50%。最後70%中國企業選擇違約,遭國際糧食商集體訴訟索賠60億元,並被實施全球採購禁令。結果,2004年底,相關企業從逾千家銳減至90家,其中64家被ADM、邦吉等四大糧商控股,外資控制了中國85%的壓榨產能。

2018年首輪中美貿易戰 大豆率先捲入戰場

2018 年特朗普政府以貿易逆差等理由,對中國發動貿易戰,對大量中國輸美商品加徵關稅;中國迅速反制,對美國商品加關稅。大豆率先被捲入這場貿易風暴,當時中國對美大豆關稅提高至25%,使美國整個大豆產業受損嚴重。

據美國農業部數據,2018年美國對華大豆出口驟降50%,經濟損失高達20億美元。2018年底,美國大豆庫存創下紀錄新高,大豆出口量遠低於去年同期。

但即使如此,中國一直沒放棄美國大豆,因美國大豆價格一直低於國內;且相比中國大豆,美國大豆普遍擁有更佳的蛋白質含量和油脂含量。同樣,美國也始終難捨中國市場。2023年,中國對美國大豆的採購量佔其出口量的51%;2024年中國又購買了美國近48%的大豆出口,繼續成為美國農民最大金主。

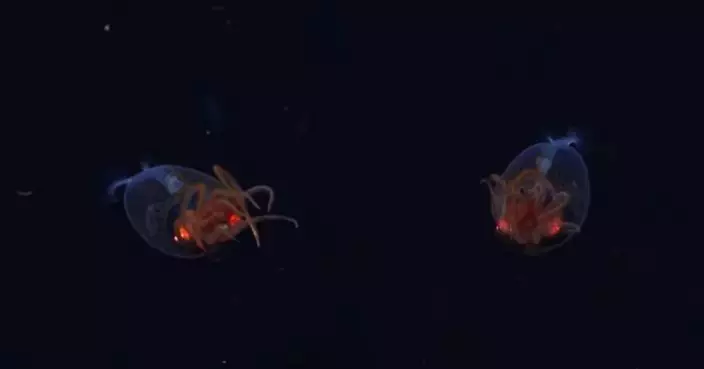

國內不斷增加大豆產能,包括以改良品種在國內土地較貧瘠地區栽種。

中國對外對內準備好與美國「脫鉤」

但今年關稅戰升級,中國已做好了「完全脫鉤」的準備。對外,擴大本土種植、重建海外來源;對內, 2022年,中央一號文件將「大豆擴種計畫」上升為戰略高度,從種植的面積、模式、區域、技術等各方面都做了詳細部署。

據國家統計局數據,2023年,大豆種植面積達1.57億英畝,年增1.95%,其中,高油高產大豆面積達2000多萬畝,年增500萬畝左右。

中國企業也圍繞農業科技進行大豆創新。2024年,北大荒集團尾山農場推廣了龍墾3092這個高蛋白、高產量的優質大豆品種,使得大豆種植最高畝產569.25斤。而重慶交通大學的研究團隊,在內蒙古阿拉善盟的烏蘭布和沙漠土壤化基地取得了重大的農業突破,試驗田大豆畝產達到280公斤。

結果,國產大豆產量從10年前的1,200萬噸增加到2022至2024年連續三年的2,000萬噸以上,令進口依賴得以從90%降至82%左右。

對外,中國逐步減少美國大豆進口。自2020年起,世界第一大豆生產國巴西,逐漸成為中國大豆供應鏈重建的最大得益者。2021年以來,全球大豆逐年增產,美國大豆產量整體維持在1.13億至1.2億噸之間,但巴西大豆產量則從1.3億噸增產至1.7億噸,持續保持世界第一。

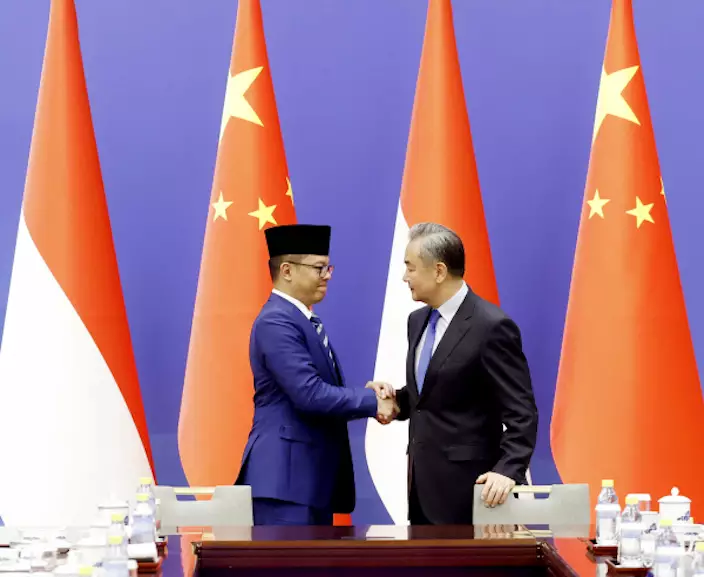

相較美國大豆,巴西豆價格更低,到岸價較美豆低5%,而含油量和蛋白含量略高,且雜質含量明顯低於美國大豆。中美進入關稅戰後,巴西總統盧拉很快決定要在5月訪華,展現出了在商貿往來上的極大誠意。

如今大豆仍是美國對華出口規模最大的農產品,價值超800億元;但相較以往,在中國市場的份額已明顯縮減。2017至2024年,中國自美大豆進口量從3,285萬噸降至2,213萬噸,市佔率從34%滑落至22%。

2024年中國大豆進口中巴西大豆出口總額的比例約70%,是美國的3倍多,反映巴西大豆已成功搶佔了美國大豆在中國的市佔率。

惟目前巴西大豆仍不能100%取代美國大豆,因單純依賴進口巴西大豆可能會在第四季度和一季度出現大豆階段性青黃不接的情況;且美國大豆的品質更穩定,海運至中國的時間更短;再者,巴西生產的大豆,背後可能也是美國資本的所有權,美國和國際資本也可能對農機、種子、化肥、海運等一系列生產要素的壟斷。

更重要的是,中國和巴西也沒實現本幣結算,中國買家仍需將人民幣兌換成美元,巴西買家仍接受美元而不是人民幣完成交易。種種因素下,中國仍需不斷開拓更多海外賣家。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **