有關典故最早見於東漢史學家班固之《漢書‧諸侯王表序》:「自幽、平之後,日以陵夷,至虖厄嶇河洛之間,分為二周,有逃責之台,被竊鐵之言」。

西元前315年,周慎靚王駕崩,姬延翌年繼位,史稱周赧王,他亦是周朝的最後一位天子。不過,周天子直接管轄的領地已小得可憐,而且分為東周和西周兩部分,實權又分別由東周公和西周公掌控。

網上圖片。

赧王居住在西周,寄人籬下,大小事情均不能做主,他自然不滿,幾次想重振周朝雄風,無奈手中無錢,身邊無兵,一切無從下手。

西元前257年,秦昭襄王令大將蒙驁率秦軍三十萬伐趙。魏公子信陵君竊得兵符,引精悍魏軍十萬馳援邯鄲。經過幾番激戰,秦軍潰敗。

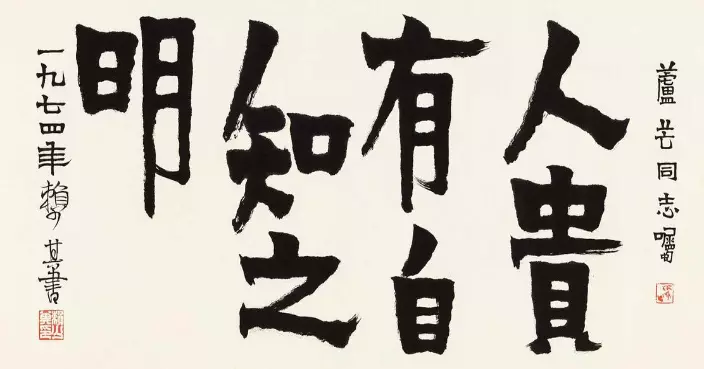

網上圖片。

楚考烈王十分仇恨秦國,獲悉趙魏聯軍大敗秦兵的消息分外振奮。他決心抓住良機,聯合各諸侯國,由自己任主將,一舉併吞秦國,為楚國雪恥。他自知威望不足以號令諸侯,就派人請求周赧王以天子的名義命令各諸侯聯合起來。

周赧王深知秦國是最大威脅,也想趁此良機重振天子權威,就爽快答應,並決定集中周朝的軍隊,由西周公統領參與對秦作戰。

網上圖片。

惟周朝衰微,國庫非常拮据,調兵卻需要大備糧秣,周赧王只好向豪門富戶借債。富戶們經過慎重協商,同意借錢,但要求周赧王立下字據,保證打敗秦國之後,本息一次性付清。

周赧王同意了。由西周公率領周兵浩浩蕩蕩從河南向陝西進發,準備沿途與各諸侯國的兵馬會合。楚國發兵自然很積極,燕國也講信義,派出了部隊。三方部隊會合後,其人馬駐紮了三個月,卻一直不見其他諸侯國的一兵一卒。

網上圖片。

楚考烈王只好下令撤兵,三方各歸本土。周兵雖然沒打仗,軍費卻用個精光。周赧王自然心情沉重,不知再從何處籌款還債。而當時借債給周赧王的富戶見周兵回朝,便紛紛上門討債。周赧王無錢可還,只得嚴令衛士將債主們擋在宮外。但債主不甘心,在門外吵吵鬧鬧,弄得周赧王寢食不安,他只好躲進深宮的一座高台上,來躲避討債聲……

「債台高築」原指周赧王欠債很多,無法償還,被債主逼得躲在高台上,後來形容欠下了許多債務。