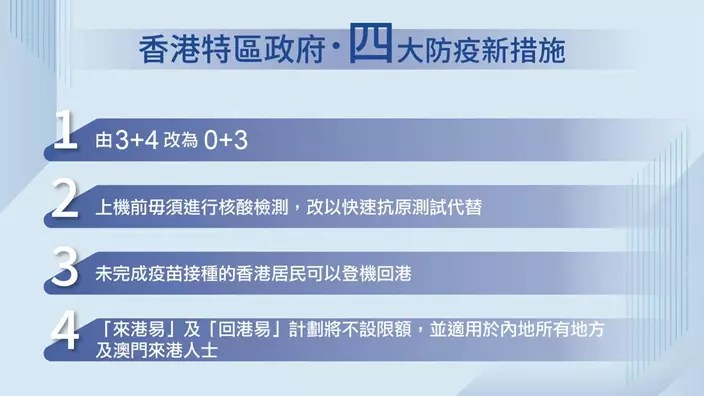

政府周五公布放寬入境檢疫措施,行政長官李家超在「應對疫情指導及協調組」記者會表示,隨著疫情漸趨平穩,公布4個入境檢疫新安排,並自下星期一(9月26日)生效,包括:

1, 從海外或台灣由機場來港人士檢疫安排由現時「3+4」改為「0+3」。

2, 取消旅客登機前需提交需提交48小時核酸檢測,改由24小時內的快速檢測取代替代。

3, 未完成疫苗接種的香港民居可以登機回港,但回到香港後要按現行程序才可以獲得「疫苗通行證」。

4, 來港易及回港易將不設限額,並適用於內地所有地方及澳門來港人士。

李家超在記者會上具體講解「0+3」的安排:在「0+3」的安排下,檢疫酒店會取消,抵港人士可以回家或前往自選的住宿酒店進行三日醫學監測,期間可以外出,但有核酸檢測的要求。

抵港人士在機場接受核酸檢測後不需要等候結果,可以立即回家或前往自選的住宿酒店等待核酸檢測結果,即test-and-go(「檢測放行」),不再需要test-and-hold (「檢測待行」)。離開機場後可以自選交通工具,包括公共交通工具,直接回家或前往住宿酒店。

在家或住宿酒店取得陰性核酸檢測後,會被派發黃碼3天,即0日至2日會有黃碼,期間可外出,但該三日受現時的黃碼限制,不能進入有主動核查的表列處所,即不能入食肆及酒吧等。第3天如獲早一日的核酸檢測陰性,會被派發藍碼,解除黃碼限制,可入表列處所如食肆、酒吧。

李家超強調,政府有5大基礎策略,包括抗疫不躺平,確保醫療系統負荷;減死亡減重症;保護一老一幼;以科學精準方法;容許最多日常活動、以及平衡風險和經濟動力。他說,政府放寬檢疫限制安排不希望「走回頭路」,亦要有序進行,確保不帶來混亂,又指市民應配合政府防疫措施,提高疫苗接種率,對控制疫情的前景應該持正面態度。

「0+3」的新安排可說是超乎社會預期,社會各界均表示歡迎,有市民在李家超的fb留言,指出特首對各界訴求快速回應,處事手法非常迅速,支持政府根據科學數據辦事。

商界表示將重拾營商信心,因有助香港與全球重建聯繫。

政黨方面民建聯認為相信有關調整有利於本港與國際逐步恢復正常往來,有助於經濟及社會復常,有關決定亦已平衡疫情對社區的風險。期望政府循序漸進調整防疫政策,最終達致「0+0」的目標。

工聯會歡迎政府推出4項防疫新措施,為香港社會復常走出重要一步,相信有助平衡防疫及社會經濟運作需要,不僅能為日後香港舉辦國際盛事開啟大門,也有助恢復與世界接軌,也能刺激本港經濟盡快復甦。工聯會指出,香港與內地通關是「民心所向」,期望特區政府能進一步積極與內地磋商,增加往內地通關名額,落實逆隔離措施安排,並創造條件爭取全面通關,盡早回復兩地之間正常交流,以確切的行動回應香港市民的真正需要。

經民聯認為,放寬檢疫將加快香港與國際通關,吸引更多商務和旅遊人士來港,為香港經濟復甦踏出重要一步。聯盟又促請政府盡快公布復常路線圖,加強企業投資信心,吸引人才來港發展,以鞏固香港在國際金融、貿易、航運等領域的重要地位。與內地恢復通關方面,經民聯期望特區政府盡快爭取增加「健康驛站」及入境名額,推動「點對點」免檢疫通關等,促進香港積極融入國家發展大局,不斷增強經濟發展動能。

Sebastian

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **