廣東地區文化名人輩出,他們的故居最近被陸續改建成旅遊景點並開放給公眾參觀,其中一處是前中央美術學院院長古元故居。古元曾接觸法國巴比松派畫家米勒的油畫,善於用木刻創作出有時代感召力的作品。代表作有《燒毀舊地契》《人橋》《劉志丹和赤衛軍》及《棗園燈光》等等。古元故居位於珠海市唐家灣鎮那洲社區三村華昌路口,內設家居復原展及古元生平展,自2016年5月開始正式免費對外開放。

古元 (網上圖片)

古元,字帝源,廣東省香山縣那洲村人,生於1919年8月5日。7歲在鄉讀小學,喜愛美術。13歲入省立廣雅中學,接觸法國巴比松派畫家米勒的油畫。1937年盧溝橋事變後,回鄉教書,後投身抗日救亡運動。1938年9月,經八路軍駐粵辦事處介紹,奔赴延安陝北公學學習,同年11月加入中國共產黨。1939年1月,入延安魯迅藝術文學學院美術系學習,畢業後赴延安川口區碾莊鄉擔任鄉政府文書,從事農村基層工作,體驗生活。1941至1945年,返回魯藝從事美術創作和教學,期間,用木刻創作出有時代感召力的作品《運草》《減租會》《學冬》《選民登記》《離婚訴》等

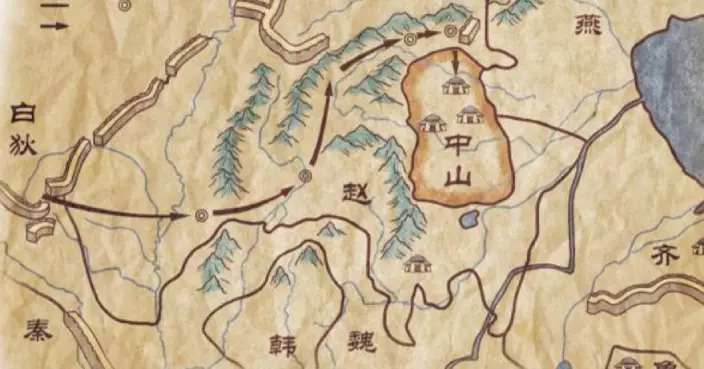

1942年,古元木刻作品《運草》被周恩來帶到重慶參加全國木刻展覽,徐悲鴻稱讚古元為「中國藝術界一卓絕之天才」和「中國新版畫界的巨星」。同年,參加延安整風運動和延安文藝工作座談會。由於工作成績突出,1944年古元當選甲等文教模範,在陝甘寧邊區文教代表大會上獲甲等獎。1946年,古元到達華北解放區,任華北聯大文藝學院美術系教員,並到廣靈縣參加土地改革。1947年,受組織派遣,到哈爾濱松花江文工團做美術工作,並在五常縣參加土地改革。

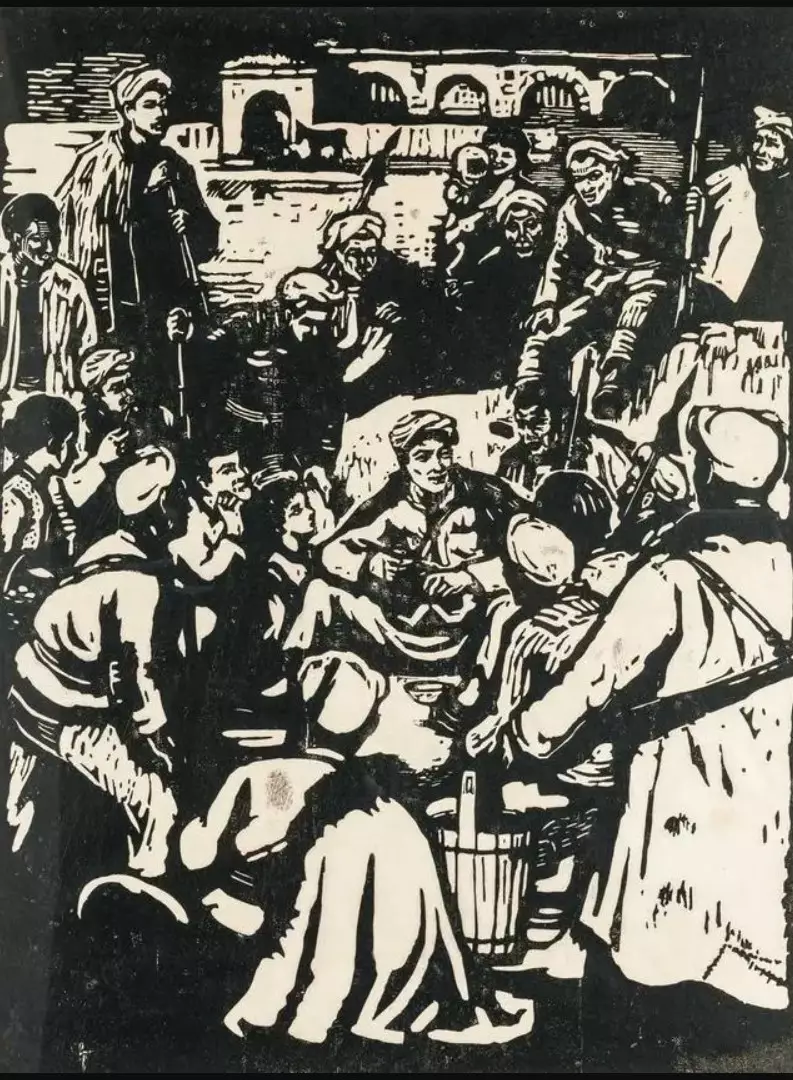

古元作品《劉志丹和赤衛軍》(網上圖片)

1948年4月,古元到《東北畫報》社任美術記者。1950年,到北京任中央新聞攝影局美術研究室副主任。1979年,出任中央美術學院副院長。1980年,當選中國版畫家協會副主席。1983年至1987年,任中央美術學院院長。1985年,當選為第四屆中國美術協會副主席。

1995年,古元獲推選為中國版畫家協會名譽主席。曾任第一、三、四屆全國人大代表,第五、六、七屆全國政協委員。從第一次全國文代會起,連任全國文聯委員、中國美協常務理事。1996年8月10日,在北京病逝,享年77歲。代表作有《毛澤東在延安》《燒毀舊地契》《人橋》《劉志丹和赤衛軍》《棗園燈光》等。出版有《古元木刻選》《古元水彩畫選》等。

古元作品《人橋》(網上圖片)

古元故居建於1912年,由古元父親古萬建興建。坐東南向西北。由主座和庭院組成,占地面積302.47平方米。故居面闊三間,二進夾一天井,總面闊12.04米,總進深12.75米,建築占地面積153.51平方米。故居為土木結構的磚瓦平房,硬山頂,青磚灰瓦,門前有小院和果園。正廳開天井,設神樓和神後房,廳左右為偏房,建有木板樓、廚房、雜物房。

正廳神樓上的神龕有一副對聯寫道:「座繞慈雲叨佛力,家留舊澤念宗功」。正廳兩壁高懸兩塊長條木板的嵌字聯語:「和氣致祥百忍成金處世端資退讓,厚德載福惟善為寶持身貴養謙光」。這是古家為人處世的家訓。廳上方牆壁、門額和屋簷繪有山水花鳥的壁畫和灰塑,廳內掛古元版畫作品。

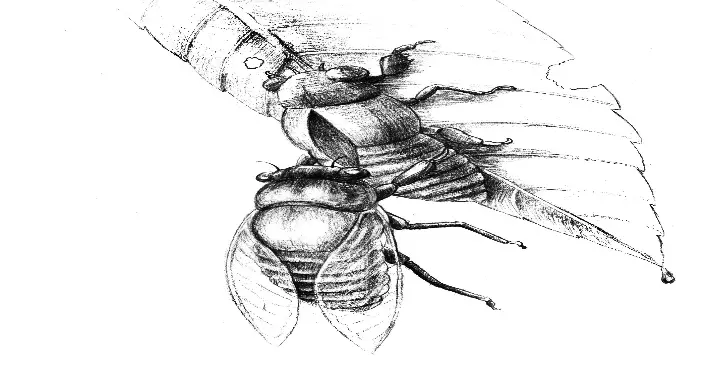

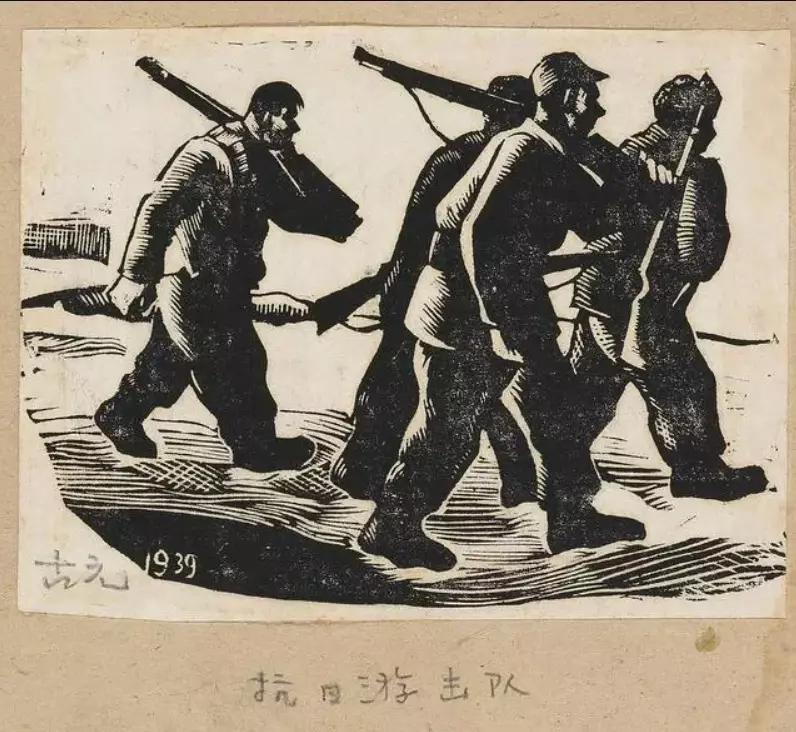

古元作品《抗日游擊隊》(網上圖片)

古元晚年對故鄉仍一往情深,曆歲彌濃。1983年,他回到魂牽夢縈的故鄉,進入故居,見到放在神龕裡父母親的肖像因年久模糊了,就重新素描兩幅畫像,以表哀思。他很懷舊,望見祖屋前小時候常在這裡玩耍的一棵老榕樹,觸景生情,花了很多心血去構思,畫出一張很大幅的榕圖,名為《榕樹下》,表達故鄉是他的根。

2015年珠海高新區投入專項資金對古元故居進行修繕,設立家居復原展及古元生平展,2016年5月正式免費對外開放。古元故居2011年5月被珠海市人民政府公佈為珠海市文物保護單位;2012年10月被廣東省人民政府公佈為第七批廣東省文物保護單位。

文章文字版權由廣東人民出版社許可