日本眼科醫生教簡易「手機驗眼術」即可快速得知眼睛健康狀況,並分享3方法擊退眼睛疲勞。

長時間用眼導致眼睛疲勞

現代人因長時間盯著電視、手機以及電腦等電子產品,常面臨眼睛疲勞問題,長期下來可能引起眼球充血、乾澀,甚至永久影響視力。然而,許多人往往難以判斷自己的眼睛健康狀態。

示意圖。設計圖片

眼科醫生教超易「手機驗眼術」

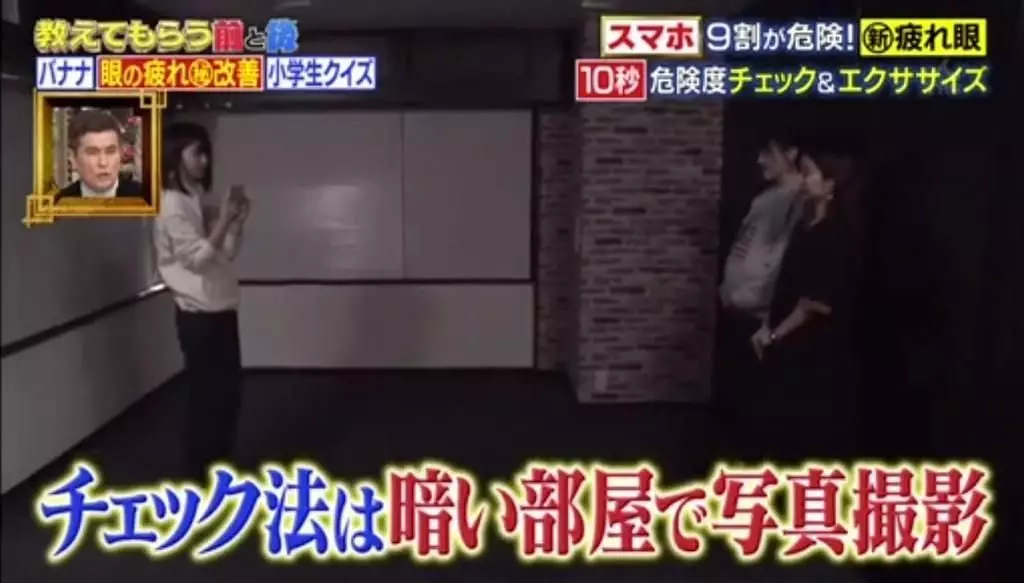

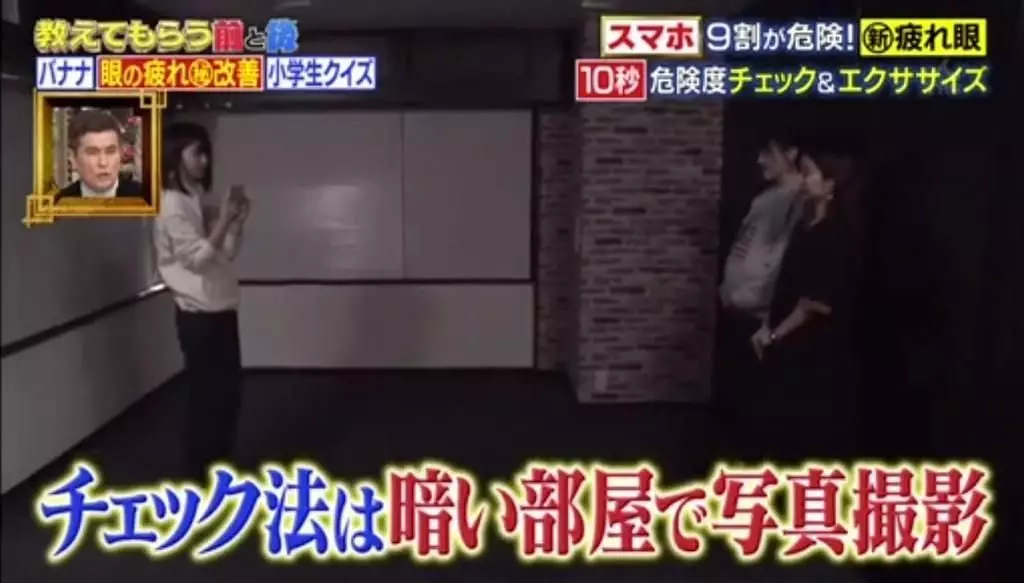

為了迅速檢查眼睛健康,眼科醫生森岡清史在日本節目《教えてもらう前と後》介紹了一個簡易的「手機驗眼」技巧,只需使用一部具備攝像功能的智能手機,就能快速評估眼睛的健康狀況。第一步先找到一處較為昏暗的環境,然後開啟手機閃光燈,從2至3米的距離拍攝眼睛。

《教えてもらう前と後》節目截圖

「紅眼」代表健康 「黑沉」代表過度疲勞

拍攝完後可以發現,有些人的眼睛會出現「紅眼」現象,而有些人則不會。若照片中的眼睛呈現明顯「紅眼」情況,則代表眼睛「超級健康」。反之,若眼睛看起來黑黑沉沉,則可能表示眼睛「過度疲勞」。森岡醫生解釋,正常的瞳孔在黑暗環境下會擴大,進而讓更多光線能夠進入視網膜的後方。若眼睛疲勞,瞳孔會無法正常擴張,光線就無法進入眼底,因此便不會出現「紅眼」現象。

《教えてもらう前と後》節目截圖

對抗眼睛疲勞3種方法:

1. 望遠處

望向有雲的天空相比晴天效果更佳,因為晴天藍光會較多。

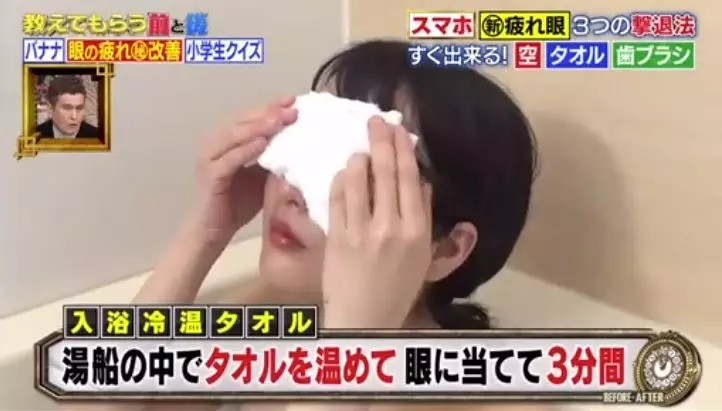

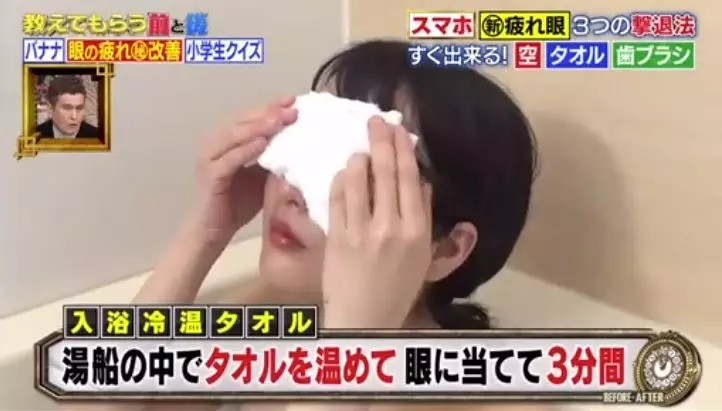

2. 敷眼

不少人會選擇敷眼消除眼睛疲勞,不過建議先冷敷1分鐘後再暖敷3分鐘,紓緩效果會更佳。

3. 用牙刷末端按摩太陽穴

森岡醫生表示,用牙刷末端用力按摩太陽穴10秒,有助於放鬆眼部肌肉並改善眼周血液循環。

《教えてもらう前と後》節目截圖

「倒春寒」點著衫?專家指出,「倒春寒」來襲最易從身體4個部位入侵,建議採用「洋蔥式穿衣」應對晝夜溫差。

「倒春寒」來襲晝夜溫差大

初春到來,人們才感受到一絲春天的溫暖,又遇冷空氣來襲。據氣象預測,3月25日至28日寒潮將橫掃全國多地,局部地區最高氣溫降幅可達攝氏20度,冷暖變化極為明顯。面對「倒春寒」來襲,專家建議採取「洋蔥式穿衣」方法,以應對晝夜溫差加劇,減少著涼及其他健康風險。

Getty示意圖

倒春寒來襲 身體出現5大變化

1. 呼吸道受刺激

早春時節,忽冷忽熱的氣溫往往容易刺激呼吸道,尤其是長者及幼童等抵抗力較弱人士極易感冒。氣道受冷空氣刺激後,可能引起咳嗽、胸悶甚至哮喘、呼吸困難等。另外,有哮喘、慢性支氣管炎的患者容易病情反覆或加重;若有家族史或敏感體質,更易出現嚴重症狀。

專家對此建議,體質較弱者在「倒春寒」期間應減少外出,出門時應戴好口罩並注重保暖,避免著涼。

Getty示意圖

2. 手腳冰冷

外界溫度過低,血液會流向身體核心部位供氧,導致手指、腳趾、耳朵等末梢血液減少,進而感覺寒冷。因此,建議穿著保暖襪或保暖鞋、胸背部貼身衣物要穿暖些,以助血液在全身均衡分配,保障身體末梢供血。

Getty示意圖

3. 胃部痙攣、胃腸道易受寒

天氣轉冷,毛細血管收縮,影響胃酸分泌及胃部血液循環,易引發急性胃痙攣、胃潰瘍及胃腸炎等。若本身有胃病,務必注意腰腹部保暖,根據氣溫變化及時增減衣物,同時應多喝熱水、少吃生冷食物並定時用餐。

4. 心臟負荷加劇

大部分冠心病患者對天氣變化的敏感性很高,突然的寒冷刺激會引起冠狀動脈痙攣,出現急性心肌缺血,誘發心絞痛,甚至心肌梗死。氣溫驟降亦會令血管收縮、血壓上升,容易出現心肌缺血,若再伴隨呼吸道感染或肺炎,更可能加重心臟負荷。因此,長者尤其要做好保暖,並在醫生指示下合理用藥控制血壓。若出現胸悶、隱痛或心慌等症狀,即使發作時間很短,也應提高警覺並及時就醫。

Unsplash設計圖片

5. 血管阻塞、腦梗高發

春季是腦梗高發季節,氣溫驟降、晝夜溫差大、低氣壓和高濕度會刺激血管神經,使小動脈血管持續痙攣,血壓驟然上升,增加中風風險。另外,夜間入睡後血液黏稠度上升,這也是中風高發於這個時段的重要原因。因此,若民眾發現一側肢體麻木無力、一側面部麻木或口角歪斜、說話不清或伴隨眩暈嘔吐等症狀,應高度警惕並立即就醫檢查治療。中風急救分秒必爭做到三早:早識別、早求救、早溶栓。

4大「重點保暖對象」

冷空氣傷人由外而入,最易從以下4個部位「偷襲身體」:

1. 頭部

若未戴帽子,冷空氣會從頭部入侵,可能導致頭痛、頭暈等不適。

2. 肩頸背部

當晚間氣溫驟降時,肩頸部位若未妥善保暖,頸部受寒過久容易引起頸椎病、肩周炎以及背痛等問題。

3. 腿腳

四肢血液循環較末端,著涼後易致關節炎或「老寒腿」,部分人春天仍穿短裙或短褲,恐加劇受寒程度。

4. 腰腹

肚臍和腹部的其他部位不同,臍下無肌肉和脂肪組織,血管豐富。肚臍受涼後易引起胃腸功能紊亂,出現嘔吐、腹痛以及腹瀉等消化系統疾病。

示意圖。設計圖片

「洋蔥式穿衣法」抵禦寒潮

所謂「洋蔥式穿衣」就是像洋蔥一樣層層穿搭和疊加。這種穿衣方法在保證溫暖的同時,還方便在日間溫度回升時視情況脫下,不至於著涼或出汗,等到夜間氣溫驟降時再穿回,靈活調整舒適度,減少著涼風險。

內層:可選擇排汗功能良好的貼身衣物,保持體表乾爽。

中層:穿著毛衣、線衫或抓絨衣,確保身體有足夠的保暖度。

外層:建議採用防水、防風材質的外套,既能抵禦風寒,又方便隨時穿脫。

養生建議:注意作息 保持運動

醫生提醒,除了穿著保暖外,民眾也應多補充溫熱食物及充足水分,以維持體內良好代謝。此外,春季天氣多變,應有足夠休息及適度運動,特別是長者、幼童及慢性病患者,更需定時檢查血壓、血糖等指標,一旦出現不適症狀宜盡快求醫。

「倒春寒」期間,氣溫極易波動,稍有不慎便可能引發感冒或其他健康問題。專家呼籲大眾務必做好禦寒措施,若有出行計劃,宜留意當地氣象變化,並謹記「洋蔥式穿衣」法,盡量降低天氣驟變帶來的風險。