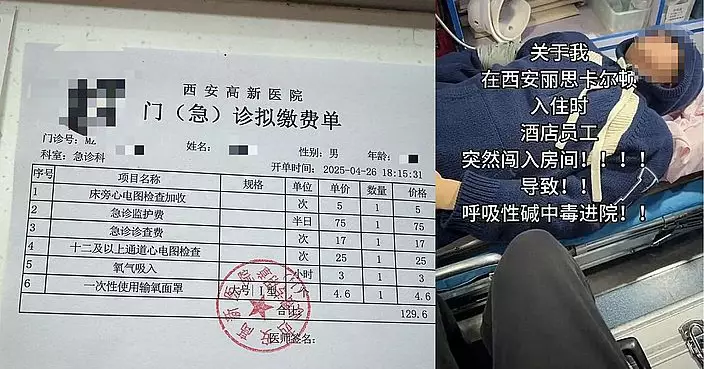

大家可否記得2016年風靡全球的手機遊戲Pokémon GO?在遊戲中,我們可以在不同場景中捉捕寵物小精靈。在現實中,為了對應氣候變化問題,科學家們也在玩一款捉捕遊戲,不過,捉捕的對象變成了二氧化碳。什麼,二氧化碳都可以捉?這相對於我們過去提到碳中和就會想起節能減排而言,確實是一種應對氣候暖化的新思路。

(網絡圖片)

聯合國轄下「政府間氣候變化專門委員會」(COP) 在2021年向全球發出了紅色警示,指人類活動產生過量的溫室氣體,造成的氣候暖化已成為全球迫切面臨的危機。香港積極參與應對氣候變化的挑戰,定下了在2050年前實現碳中和的目標。為此,當局實施了一系列的減碳措施,從零淨發電、節能綠建、綠色運輸和全民減廢四方面著手,例如以可再生能源代替煤炭發電、利用智能科技加強樓宇節能管理、推廣電動車、發展轉廢為能設施擺脫以堆填形式處理生活垃圾等等。這些措施從多方面減少溫室氣體的排放量,帶動社會各界投身到綠色生活之中。

然而,減排的速度很難追上現代社會排碳的速度。一方面,像絕大多數動物一樣,吸收氧氣,釋放二氧化碳是人類的生物規律;另一方面,在目前能源發展的形勢之下,以風能和太陽能為例的新能源均受時空的限制,在大規模的儲能技術成熟之前,並無法完全替代傳統化石燃料能源。同時,現階段人們對化石能源依舊有依賴,例如,考慮到能源安全,戰略儲備需要以化石能源為主;我們的衣服、日用品許多都是化工的產品,也是石油和天然氣的副產業。因此,要在短期內實現零碳排放是極大的挑戰。

為此,科學家們提出了一種更加積極去應對碳排放的方法:在努力減少碳排放之餘,我們還可以嘗試去捕集空氣之中,和在碳排放源之中的二氧化碳,並將其封存或轉化利用,從而減少空氣中的二氧化碳,有利於緩解溫室效應。如果捕集的二氧化碳量多於排放量,甚至於達到負碳排放。

(網絡圖片)

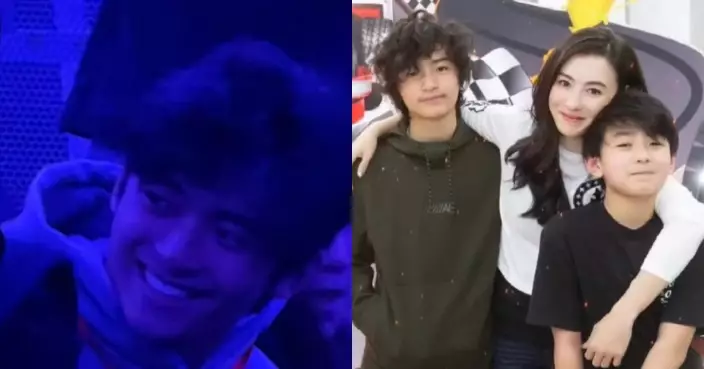

這項直接空氣捕碳技術(Direct Air Capture, DAC)最早是1999年由美國亞利桑那大學的學者拉克內(Klaus Lackner)提出的。二氧化碳是一種酸性氣體,科學家通過鹼性吸附劑與空氣中二氧化碳產生化學作用,將二氧化碳固態化或液態化,就可「捕捉」並「收集」在工程機器中,達到將二氧化碳從環境空氣中去除的效果;固態或液體的二氧化碳可以儲存,亦利於運輸。科學家將捕集到的二氧化碳加入到鹼性的水泥混凝土中,通過酸鹼反應進行固定,可以永久封存在岩石之中,防止二氧化碳再溢出大氣之中。相比於傳統電廠集中排放的碳捕集裝置,這項直接空氣捕碳技術更適合城市中多樣化和分散的碳排放源,可以就近部署二氧化碳的封存或利用場地,減少運輸成本。不過,由於空氣當中的二氧化碳比較稀薄,濃度只有0.04%,捕集的過程並不容易。所以,要發展「捉碳」工業,必須發掘其經濟效益,才能有足夠的誘因和持續力,這就需要我們在創意和科技方面下功夫。

(網絡圖片)

其實,捕捉二氧化碳不單可以舒緩地球的溫室效應,二氧化碳本身是一種產品,固定後,廢氣會變成建築材料。另一方面,實驗證明,空氣中含高濃度的二氧化碳可以提升植物光合作用的效能,令收成提升百分之三十到百分之四十。二氧化碳也是有氣飲料的生產原料。捕集的二氧化碳也是綠色甲醇和綠色航空燃油的原材料。

(網絡圖片)

此外,碳捕集技術也在碳金融市場上有很大用處。20世紀90年代末,在各國簽訂了《京都議定書》後,碳交易市場也在全球興起。碳捕集能使企業通過對負碳排放的貢獻創造碳信用或獲得碳排放配額,從而在碳交易市場上進行交易。這些捕集的二氧化碳也同樣可以作為產品交易,成為綠色產業。

2021年,瑞士科創公司Climeworks在冰島建立了全球最大的直接空氣捕碳工廠,每年捕集4,000 噸二氧化碳。今年,國家能建上海成套公司與上海交通大學通過產學研合作,開發了「碳捕塊Carbon Box」的装置,以低能耗的工藝,高效地從空氣或不同濃度的排放源中捕集高達99%的二氧化碳,目前每年處理超過100 噸,其系統可處理600噸的生產。

(網絡圖片)

由此可見,這種通過減少空氣中二氧化碳以應對氣候變化的新思路值得香港借鏡。香港要走好未來的碳中和之路,也必須要以「減排」和「捉碳」兩條腿走路,才能夠行穩致遠。其實在我們香港,也有十分優秀的科學家在進行碳捕集技術的研究和推廣。至於香港的科學家是如何將這項技術逐步發展成為綠色產業,需要什麼條件?碳捕集技術又可以如何利用香港的優勢發展?我們下回分解。

參考資料:

香港氣候行動藍圖2050。

https://cnsd.gov.hk/wp-content/uploads/2023/05/Opportunity_tc.pdf

張檸濤,王茹潔,& 汪黎東。(2024)。碳中和背景下直接空氣捕碳(DAC)的技術發展和經濟性評估。《南方能源建設》11(5),pp. 15-25.

持續智庫

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **