中世紀的江西,經濟富庶、地靈人傑。

中國古代,江西省地位重要。單單近一千年,出自江西名人,「唐宋八大家」中佔了三個,有曾鞏、歐陽修、王安石,到元代有民間商人、航海家汪大淵,然後就是明朝堂的夏言及嚴嵩、戲曲文學家湯顯祖、著《天工開物》的宋應星,明末清初的建築世家始祖雷發達,還有打倭寇的譚綸及鄧子龍等。再看看唐宋元明清時代,江西籍狀元多籮籮,明清「朝士半江西」,地靈人傑。

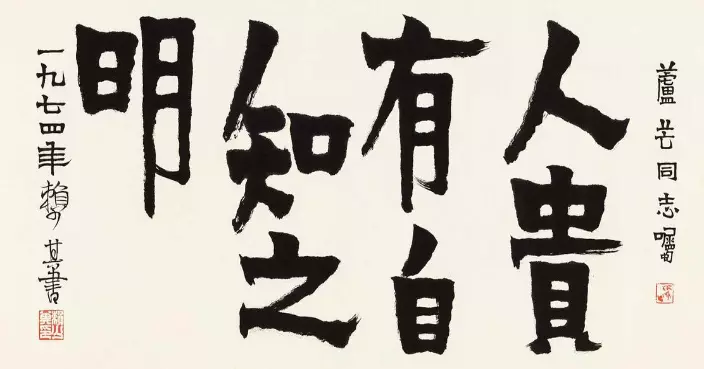

歐陽修籍貫吉州廬陵,即今江西省吉安市 (網上圖片)

有歷史愛好者認為,從唐末至鴉片戰爭前的中國政治與文化史,是與江西歷史「串」起來,背後也有強大經濟支撐。在中國從唐末至明清的經濟版圖上,江西的地位曾舉足輕重。

據學者統計,北宋的一個半世紀中,江西人口增長2.6倍,到北宋崇寧年間突破450萬人。江西耕地突破六千萬畝,雄踞全國第一。北宋每年的六百萬石漕米,江西就佔三分一。作為宋代「戰略物資」的茶葉,江西產量更佔全國三分之二。江西富甲天下,更支撐大宋經濟命脈。

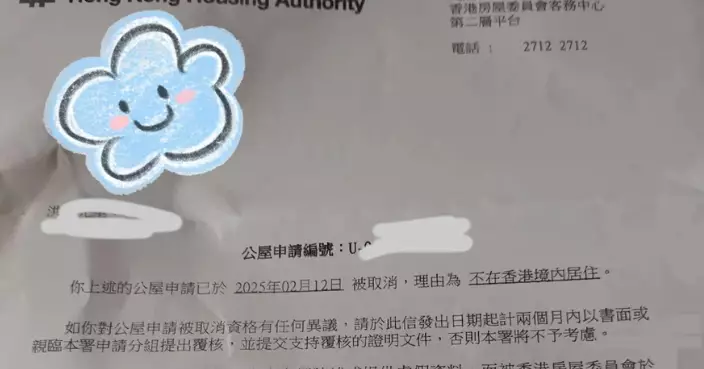

《清明上河圖》(局部)描繪北宋汴京繁華,當時江西也富甲天下。 (網上圖片)

到了明清,江西經濟地位依然重要。明朝年間,江西人口一度佔全國百分之十五。在洪武年間遷移至各地的江西移民,直接助推明初經濟恢復。煙草、甘蔗、油茶等經濟作物,也在江西大量種植。手工業製瓷業蓬勃,「江右商幫」享譽天下。江西富庶繁華早已深入人心。

但是,這樣一個經濟重心省份,隨著鴉片戰爭,地位卻在近代史上悄然沒落。古代江西,曾經富有,除了江西物產豐富和農業發外,還有兩個重要條件。首先就是大唐「安史之亂」後,江西經濟條件得天獨厚。中國經濟重心自安史之亂後南移,東南經濟與北方的聯繫空前加強,作為交通樞紐的江西省,地位也扶搖直上。

另一方面,江西三面環山,鄱陽湖在北部居中,境內五大河流縱橫,以鄱陽湖為中心形成密集水網。再加上京杭大運河開通,放在中世紀的中國版圖裡,江西有如一條連接南北的大動脈。

從唐宋起,江西的洪州(即南昌)就成了水陸交通中心,公認「川陸一大都會」,江州(即九江)則是水運中心,從江州出發的船舶,沿長江可到揚州、長安,向北直達洛陽,向西可到四川。也正是從宋代起,南方特別是閩南嶺南地區的貨運,基本都是「自洪州渡江」。另外,江西在中世紀地位長盛不衰,更得益於發達手工業,除了常說的景德鎮的瓷器,造紙業也同樣重要。中國古代的造紙業發展到明代時,江西是公認為造紙重鎮,僅明代萬曆年間江西石塘鎮一地,造紙業工人就有兩千多人。明清年間,是中國瓷器洶湧出口全球的時代,景德鎮的瓷器產業,也就進入到空前火熱階段。

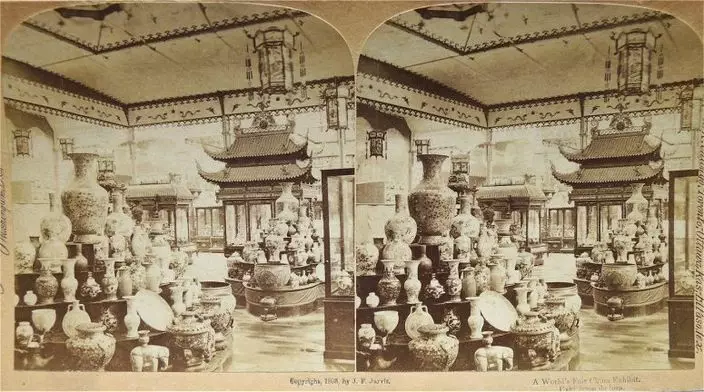

明清年間,是中國瓷器洶湧出口全球的時代。圖為1893年美國芝加哥世博中國館,放滿瓷器的一角 (網上圖片)

而也正是這兩個原因,更能了解近代江西衰敗的因素。首先就是交通地位的變化。鴉片戰爭後,中國門戶打開,京杭大運河地位急劇下降,江西也受極大影響。南中國的水路運輸,基本改為經上海轉運,九江的物資轉運,近代時多是連接湘鄂蜀各省,反而與江西「割裂」。鐵路建設也跟進較慢,昔日的物流優勢,早就蕩然無存。

「黃金地段」身份不再,更顯然打撃近代江西經濟,特別是江西傳統手工業的衰敗,第二次鴉片戰爭後,九江成了通商口岸,洋商大量傾銷洋貨,直接沖垮江西本土手工業。比如曾享譽天下的鉛山造紙業,在清末「洋紙盛行」風潮下,每年「售價不滿十萬」。景德鎮瓷器面對洋瓷也出口大減。到了十九世紀末,江西省的採茶、布業、航運、造紙都難免被淘汰。

江西省宜春市上高縣千年古村落遺跡 (網上圖片)

更甚的是,隨著大量鴉片輸入江西,到清朝滅亡那年,每年進入江西的鴉片就有十四萬斤。江西本土的鎢礦煤礦糧食等礦產原材料農產品,更被各類外商、洋行壓價收購,再製成工業品在江西傾銷。僅1887年,由於英國洋行壓價和壟斷,江西茶農就損失了百萬兩白銀,幾乎任人宰割。

昔日享譽天下的產業風光不再,晚清年間的江西經濟困難重重。再加上鴉片戰爭後半個多世紀,王朝治理江西失敗,鐵路公路建設十分緩慢,加上境內貿易徵稅「釐金」也高,直到十九世紀末,江西每年要被徵收二百萬兩白銀以上的「釐金」,幾乎年年被盤剝殆盡。面對「千年未有之變局」,對外衝擊,對內受盤剝,江西省近代風光自然不再。