拉攏各國政要修改法律開綠燈,連法國總統馬克龍都被拉下水;慫恿員工使用暴力,稱「暴力能保證成功」;利用高科技,一鍵阻撓監管機構的檢查……

很難想像,這些驚人操作,竟出自一家網約車公司。

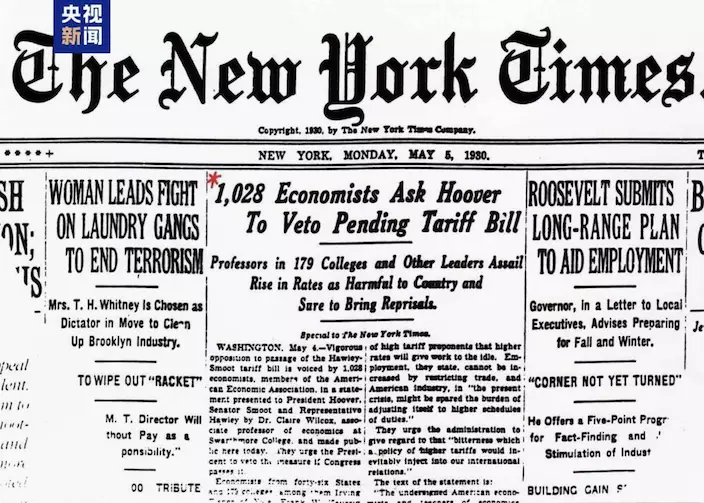

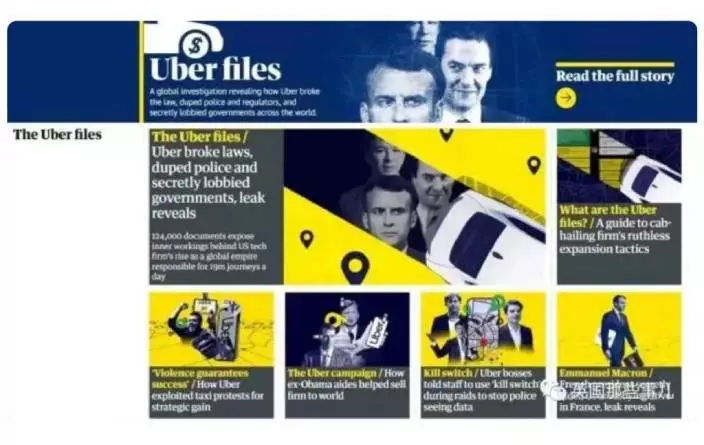

近日,英國《衛報》披露了12.4萬份Uber (Uber) 內部的機密文件。

這些檔詳細記錄了其創始人、前Uber CEO卡蘭尼克和公司高管之間的通信,時間跨度從2013年到2017年,涉及40個國家,8.3萬封電子郵件、手機短信等對話內容。

英國《衛報》披露Uber機密文件。

所曝內容信息量之大,導致《衛報》不得不把這些資料分享給媒體同行。於是,全球29個國家的40多家媒體開始陸續公佈Uber的猛料。

消失已久的前Uber CEO卡蘭尼克,再次被推上風口浪尖。

據文檔披露,卡蘭尼克僅在2016年一年,就計畫投入9000萬美元(約7億港元)用於公關和政府遊說。

這些被遊說的政客個個都是政壇「頂流」,包括時任法國經濟部長(現任法國總統)馬克龍、時任英國財政大臣奧斯本、時任歐盟委員會副主席克羅斯、時任愛爾蘭總理肯尼等人。

對此,《衛報》評論道:卡蘭尼克非常善於越過市長和當地交通部門的負責人,直達權力中心。

2014年,Uber進軍歐洲市場,在第一站法國就遭到計程車司機的強烈抵制。計程車司機們認為這種模式下,司機不再被視為職工,無法享受應有的福利。

法國多次爆發反Uber抗議活動。

同一時期,馬克龍剛剛被任命為法國經濟部長。英國廣播公司認為,馬克龍把Uber視為經濟增長和提供就業的重要助力,「熱衷於提供幫助」。

公開記錄顯示,馬克龍和卡蘭尼克只見過一次面。但實際上,兩人至少見面4次。

馬克龍甚至告訴Uber高管,他已經和內閣中的反對者達成了一項秘密「交易」。

其中,最吸引眼球的一個例子是Uber在法國推出UberPop業務,允許未持有專業計程車司機執照的人開私家車載客,並且收費遠低於計程車行業。這項業務在法國引發巨大爭議。

法國總統馬克龍。

愛麗舍宮回應稱,馬克龍當時作為經濟部長,「自然與服務行業過去幾年已變革的公司」進行了討論。

雖然面對重重阻力,2015年7月3日,馬克龍發短信向卡蘭尼克保證,已經與總理進行了會晤,總理會讓「計程車司機們保持冷靜」。同時,馬克龍承諾,「將在下周召集大家準備修改法律」。

據彭博社報導,同一天,Uber宣佈暫停UberPop服務。但僅僅幾個月後,馬克龍就簽署了一項有利於Uber的法令,放寬對Uber司機的執照要求。

檔還披露了Uber與前歐盟委員會副主席尼莉·克羅斯之間的關係。

克羅斯曾打電話給荷蘭高層官員,向他們施加壓力,說服警方在對Uber阿姆斯特丹分部突擊檢查時「開綠燈」。同時,她還借著自己的人脈,為Uber和荷蘭首相、總理等牽線。

卡蘭尼克(中)和克羅斯(右)。

但在公司內部,Uber要求員工不得對外討論克羅斯與公司間的關係。因為歐盟規定,歐盟委員離職後,必須遵守18個月的冷靜期。而克羅斯開始擔任Uber的公司顧問時,才離職不久。

此外,為了平息反對的聲音,卡蘭尼克還向多名學者支付數10萬美元(約7.8萬港元),向俄羅斯、意大利和德國等地的顯要人物承諾公司股份,請他們在政策辯論時支援Uber模式。

媒體調查顯示,Uber曾委託諮詢機構制定了一個在全球29個國家超過1850人的「利益相關者」名單。

Uber曾委託諮詢機構制定1850人的「利益相關者」名單。

隨著這張權力之網越織越大,卡蘭尼克一度「飄」了起來。

在2016年達沃斯世界經濟論壇上,當時還是美國副總統的拜登遲到了,卡蘭尼克發短信給同事說:「我讓我的人告訴拜,他每遲到一分鐘,他和我在一起的時間就會少一分鐘。」

他甚至不把監管機構放在眼裡。

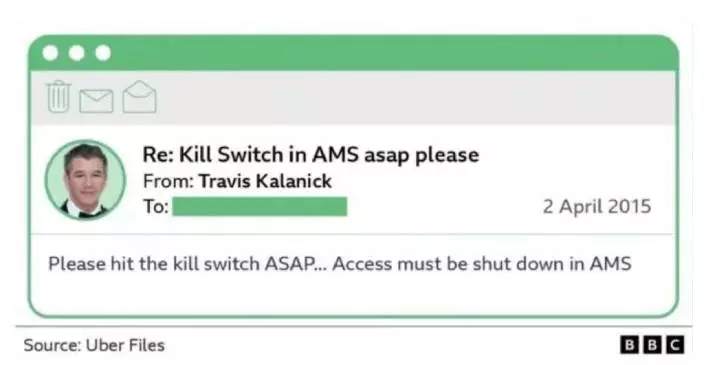

為了防止警方獲取公司資料,卡蘭尼克讓下屬發明了一項名為「Kill Switch」的開關。一旦Uber的辦公場所被突擊檢查,一鍵開啟「Kill Switch」,就能快速切斷本地設備對公司主要資料系統的訪問。

Uber AMS(阿姆斯特丹)分部被員警突擊檢查,卡蘭尼克命令馬上開啟Kill Switch開關。

早年間,卡蘭尼克就常常以「鬥士」的姿態出現在媒體報導中。他強調一種「原則性對抗模式」,認為「妥協的前提是在核心問題上達成共識,如果沒有這個前提,就必須對抗」。

Uber檔的披露,更坐實了這一點。

在Uber想打入印度市場時,卡蘭尼克告訴亞洲的高管們:專注於推動增長,哪怕「火勢開始燃燒」,「擁抱混亂,這意味著你正在做一些有意義的事」。

2016年,法國爆發大規模的計程車司機抗議活動。卡蘭尼克命令法國高管反向「報復」,鼓動Uber司機也發起大規模抗議。

有高管提醒卡蘭尼克說,這種行為可能導致Uber司機被暴徒襲擊。卡蘭尼克反駁了對方的想法,說:「這是值得的!暴力能保證成功。這些傢伙必須被抵制,不是嗎?」

此後,類似的劇情在意大利、比利時、西班牙、瑞士和荷蘭反復上演,成了Uber解決爭議的秘密武器。

在公開場合,卡蘭尼克則堅稱「反對Uber的人都是既得利益者」。

他說:「計程車行業和計程車司機不是一回事。司機每天要交給計程車公司150美元的份子錢,所以不是計程車司機在反對,是誰反對?是那些既得利益者,不希望我們侵蝕他們的利潤。」

卡蘭尼克認為自己和美國第一任財政部長漢密爾頓有點像。漢密爾頓功勳卓著,但因為「不懂得適時沉默」樹敵頗多,而卡蘭尼克也喜歡出言不遜。他說,任何人都會遇到反對的聲音,忍一下,適應就好了。

顯然,卡蘭尼克可不是一個會忍氣吞聲的人。他的策略是一邊「背靠大樹乘涼」,一邊讓員工拱火。

靠著這兩把「殺手鐧」,短短幾年時間,卡蘭尼克便把這家公司拉扯成了一隻全球「獨角獸」。

2016年,Uber在全球58個國家的數百個城市都有業務。在2019年上市前,Uber曾拿到最高1200億美元(約9420億港元)的估值。

那時,卡蘭尼克才40歲出頭。用《赫芬頓郵報》的話說,即使在人才輩出的矽谷,卡拉尼克也是最精明的美國企業家之一。

卡蘭尼克的精明,體現在他特別擅長「止損」與「止盈」上。

1976年,卡蘭尼克在美國洛杉磯出生,小時候一直被視為神童,兒時理想是成為間諜。還在上高中時,他就利用暑假挨家挨戶推銷Cutco刀具。

1998年,他從加州大學洛杉磯分校輟學,創辦多媒體搜尋引擎Scour.com。Scour.com免費為使用者提供盜版音視頻,因此沒過多久,就遭到全行業的起訴,索賠金額高達2500億美元(約合1.67萬億元人民幣)。

卡蘭尼克決定申請破產保護,最終以100萬美元(約785萬港元)的價格在庭外和解。

「當時宣佈破產是我的點子,宣佈破產,那就不用賠錢了。」卡蘭尼克得意地說。

2001年,卡蘭尼克帶著他的第二款產品RedSwoosh捲土重來。產品上線後,曾經訴訟他的企業也找到他購買服務。

但問題是,投資者並不看好這個業務。卡蘭尼克一度處於破產邊緣,最困難時,公司只剩下他和一位工程師。

折騰了好幾年,RedSwoosh的業務才稍有好轉。

抓住這個契機,卡蘭尼克轉頭就將RedSwoosh賣給了全球最大的CDN服務商Akamai,售價2300萬美元(約1.8億港元)。

2010年,卡蘭尼克又推出Uber。這一次,也僅僅堅持了7年,他便被逼退場。但毫無意外的是,他仍舊賺得盆滿缽滿。

2017年,先是Uber工程師控訴她被男上司騷擾,公司反而逼迫她轉崗,這揭開了Uber「性騷擾」醜聞的冰山一角。

緊接著,卡蘭尼克前女友爆料稱,卡蘭尼克和Uber高管曾招妓開房,拿著號碼牌挑選女人。

隨後,一條有關卡蘭尼克的視頻刷爆全網。司機Kamel抱怨Uber收費過低,卡蘭尼克對其大爆粗口,稱對方「把不幸都歸咎於別人」。

最終,這件事以卡蘭尼克辭去公司CEO職位而告一段落。

幾名公司高層人員找到Uber的5家投資人,讓他們「逼宮」,在2017年請卡蘭尼克主動下臺。

卡蘭尼克曾說:「我本人非常喜歡解決問題,總是希望迎接挑戰,我最喜歡艱難可怕的挑戰。」

如今,面對全球媒體的狙擊,不知他還能否喜歡得起來?

至於馬克龍,他是得罪了誰,才被人爆出單醜聞呢?

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **