今年央視春晚,穿著大花褂子的宇樹機器人亮相,迅間紅遍全國。3月,兩會首次將代表機器人的「具身智能」寫入政府工作報告,再度推動行業火爆。據公眾號「鹽財經」報道,機器人的火熱,催生了一個新職業「機器人企業考察商」。一位IP在上海的企業考察組織者指,目前「眾擎機器人」的考察參觀團,散客一人2000元人民幣,而「宇樹」更收每人3000元。

今年央視春晚,穿著大花褂子的宇樹機器人亮相。

全國首個買人形機器人「90後」

杭州「90後」張璐(化名)自己不知道,她是全國第一個買下「智元人形機器人」的人。3月10日,張璐以9.8萬元下單了機器人套裝「靈犀X1」,當時工作人員還好心跟她說:「這款機器人多是公司、學校採購,你是第一位個人來買的,現在後悔,我們攔截還來得及」。但張璐拒絕了對方的「好心勸說」,相信機器人是大勢所趨,為何不早點自學組裝機器人的方法,贏在起跑線上。

價值9.8萬元的,高1.33米,體重66斤的「靈犀X1」,需要客戶自己組裝,涉及機械原理,需要運控電子知識,但張璐決心要擁有一台人形機器人。網上的「機器人商業模式」給她信心,許多租賃機器人的二手商家,日租金從幾千元至一、兩萬不等。出租宇樹機器人的一般消費者也透露,以每日租金8,000元計算,只要出租40日就「回本」了。張璐還把自己買機器人的全程發布到社群媒體上,「第一條播放量已達10萬。」她想利用人形機器人的流量,開啟一個自媒體帳號。

普遍售價由 9.9萬至78萬不等

上海第二工業大學副教授、上海群芯電子科技公司技術總監王真星,也在今年買入一台人形機器人,他特意拜訪了國內多間公司,如智元、宇樹、眾擎等,最後才敲定一款,「目前的產業整體還不規範,但不規範就是有機會」,他所指的是,售後保障服務、保固期很短等問題,且人形機器人普遍售價較高。

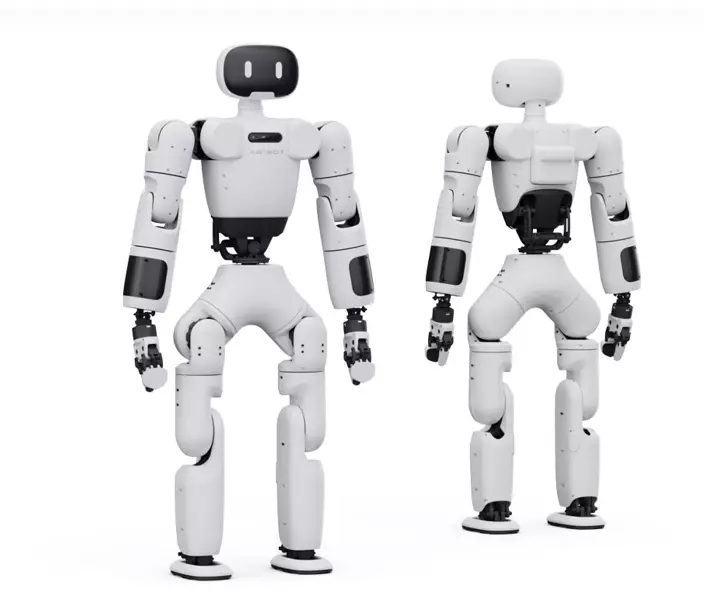

宇樹通用人形機器人。(宇樹網站)

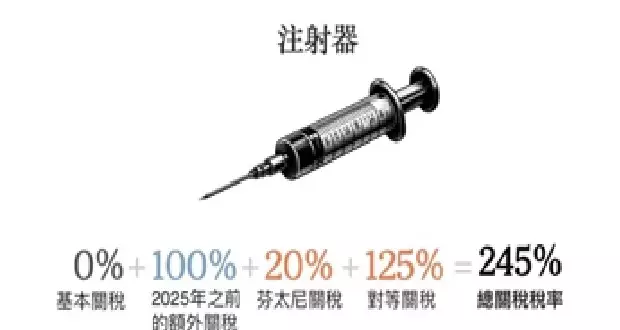

以宇樹為例,G1基礎款機器人售價為9.9萬;而關節自由度較多、可用於開源的宇樹G1 Edu系列、G1-Comp人形機器人,售價則從19.9萬到34.9萬不等,「上春晚那款,報價是78萬」。

王真星自己設想做出一個具有情感的機器人,將DeepSeek接入機器人大腦裡,讓它擁有語言能力,給機器人設計電子皮膚,「讓機器人具有被觸摸的敏感,微弱的觸摸他都能感應」。

除了一般消費者,身處機器人產業的人士也感到前所未有的洶湧浪潮。產業資深從業員孔博指,從去年至今,已有4至5波投資人找他創業。

2023年前後,AI興起所謂的「具身智能(Embodied AI)」,是一個有物理身體、支持與人類交互的AI智能體,其中又以雙足型態的人形機器人最受矚目。

孔博說,雙足機器人可適用人的各種環境,因現在家居環境基本上都是為人來營造的,人形機器人能天然地與之適配。」

宇樹自行開發的AI機器人演算法,在英偉達GPU加速的機器人模擬平台下,可讓H1自主學習高速奔跑、多種高動態舞蹈動作,還能夠持續學習更多不同種類的動作。

IT桔子數據顯示,2025年前2個月,中國人形機器人企業共獲得近20億元的新資金,累計20宗交易,遠高於去年同期4宗、共12億元的融資,其中智元機器人走得最快,3月24日被曝完成了新一輪融資,總估值達150億元,成為「獨角獸」。

江蘇機器人企業雲幕智造的董事長賀亮形容,進入2025年後,他幾乎每天都要接待好幾輪來訪人員,包括意向客戶、政府人員、企業及來訪的遊學團隊。今年其公司在蘇州太倉市的辦公地外加一個工廠,同時在武漢、無錫等地籌備設立分公司。公司員工從原先的30人增到80人,隨著新一輪融資落地,今年預計擴充至150人。

90後女子以9.8萬元買下機器人「靈犀X1」。

首批消費者承認人形機器人「不如預期」

不過,第一批購入人形機器人的消費者,如張璐和王晨星,都承認「不如預期」。張璐表示,目前的靈犀X1需要遙控器遙控,與所謂的智慧還差得有點遠,續航時間也短,充電一次續航僅2小時。

王晨星也發現,機器人目前的表現不夠穩定,「稍微走走路,它就摔壞了。」機器人公司原本連售後服務都沒有,但經過協商才答應幫他維修,但之後又摔第二次,「只要走路就容易摔,還把塑料外殼都摔破了。」業內人士都承認,許多技術瓶頸現階段無法解決。最核心問題是機器人的通用性,或叫做「泛化性」。簡單來說,不僅完成固定的單一任務,是同時完成多項任務。

業界典型標桿,是Tesla的人形機器人Optimus。但一個公認的難題是數據。

以DeepSeek、ChatGPT為代表的AI大模型,是透過投餵大量公開論文以及網路資訊等數據,訓練出有通用性的AI應用。但對擁有實體的機器人而言,要把物理世界的狀況都以數據方式投餵給它,難度很大,成本也高昂。

孔博舉例,讓機器人洗碗,怎讓它知道洗潔精有沒有沖乾淨?又如讓機器人倒水,要怎麼告訴機器人水滿了?高品質、多模態數據的缺乏,正成為人形機器人發展的主要障礙。

美國機器人新創公司Ambi Robotics聯合創辦人Ken Goldberg指,相當於真人收集12億個小時的數據,但旗下機器人模型一年收集的訓練數據量僅為1萬個小時左右,意味機器人若想達到現今大語言模型的資料訓練量,需要12萬年。

機器人進工廠「打工」需求大

但當下機器人可短期運用的場景是科學研究、文旅業和工廠生產。賀亮說:「機器人進廠打工,實現一些崗位的替代,這方面需求是很大。」

優必選副總裁龐建新說,工廠的場景相對簡單,加上人口老化帶來勞動力短缺,許多年輕人都不願進工廠工作,且隨著中國企業出海,在海外的中國企業在當地很難招募到人,培養和管理成本很高,亟需機器人。

3月,優必選宣布,數十台人形機器人在極氪5G智慧工廠開展全球首例多台、多場景、多任務的人形機器人協同實訓,執行分揀材料、運輸箱子、組裝複雜零件等任務

因此,當下大量製造業、車企也紛紛下場製造人形機器人。3月,美的集團研發人形機器人首次曝光,可完成「握手、比心、跳舞、打螺絲」等多種動作。

但產業的爆發伴隨著泡沫的產生,業內人士均表示,實現機器人之夢仍是道阻且長。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **