「靖康恥,猶未雪,臣子恨,何時滅」是岳飛大元帥《滿江紅》的經典名句,可見「靖康之恥」成為宋人心中永遠的痛。那怕是南宋高宗皇帝,也不敢把「靖康之恥」拋諸腦後,無時無刻表示要「還我可兩宮,復我疆土」。兩宮是被金人擄去的徽欽二宗,他們二人只要一人回朝也可能引發帝位之爭,這事在紹興二十一年(1151年)幾乎上演。

首先要說明的,若果沒有「靖康之恥」的話「康王」趙構也沒機會成為宋朝第十位皇帝、南宋第一代皇帝,他的成功可以用時來運到來形容。宋高宗趙構(1107年6月12日-1187年11月9日)是北宋皇帝宋徽宗第九子,宋欽宗之弟,可以是論輩份應該沒機會繼位為帝的,不過機會總是留待有心人,而這機會不久即出現在眼前。

點擊看圖輯

宋徽宗《文會圖》(局部) (圖片來源︰台灣故宮博物院)

宋高宗《書女孝經馬和之補圖上卷》(局部) (圖片來源︰台灣故宮博物院)

宋欽宗仁孝皇帝肖像 (圖片來源︰台灣故宮博物院)

靖康元年春(1126年),金兵圍困汴京,並要求宋以親王、宰相各一人為人質,才肯與宋和談,宋欽宗派趙構以親王身份在金營中為人質。若按劇本的發展,那麼趙構很大機會淪為俘虜並死於金朝。但此時因為金人懷疑他是冒牌宗室,要求退換,使趙構得以平安回宋,但危機並未解除。金兵不久即再次南侵,最初宋欽宗命他往河北召集兵馬勤王,後來金人發現趙構原來是真正親王,忿怒不已,要求宋朝安排趙構為使,才肯再議和,欽宗於是改派他出使金營求和,趙構仿傚再一次回到原點上,但命運之神再一次拯救了他。

宋高宗憲孝皇帝肖像 (圖片來源︰台灣故宮博物院)

話說在趙構前往金營時,途經河北磁州時被守將宗澤勸阻留下,才得以免遭金兵俘虜。靖康元年閏十一月丙辰日(1127年1月9日),金兵攻破汴京開封府,成為宋人奇恥大辱的「靖康之難」,北宋自此滅亡。靖康二年五月初一庚寅日(1127年6月12日),趙構在南京登基為帝,開創南宋王朝。

趙構的成功是否單靠天意呢?話說趙構途經磁州時,曾發生一段插曲,成為日後趙構登基即位正統性之證明。當時趙構在宗澤陪同下拜謁了城北崔府君廟,當地稱之為「應王祠」。該廟位於通往邢、洺州的驛道側旁,當時此處「民如山擁」,眾多百姓因為擔心康王取道繼續北行,而聚集在廟宇周圍,號呼勸諫。進入祠廟後,康王抽籤詩,卜得「吉」之籤,廟吏抬應王神輿、擁廟中神馬,請康王乘歸館舍。紛亂中,力主使金的王雲被殺,趙構則留了下來,並於次日返回相州。此事件後卻成為南宋官私記載中極力渲染的「崔府君顯聖」、「泥馬渡康王」故事的緣起,也可見趙構處心積慮為帝,豈有輕易交還帝位的道理呢?

宋徽宗《文會圖》(局部) (圖片來源︰台灣故宮博物院)

言歸正傳,迎會徽欽二宗始終是民心所向,即使宋高宗多麼不願意,還是要爭取一下。先說說宋徽宗,由於在紹興五年(1135年)經已去世,所以一切好辦。在紹興十一年(1141年)的和議,即提出歸還徽宗靈柩的要求,並獲金方照辦。據《宋史•高宗本紀》記載:「紹興十二年夏四月丁卯(1142年5月1日)「(韋)皇太后偕梓宮(徽宗靈柩) 發五國城,金遣完顏宗賢護送梓宮,高居安護送皇太后」。另外,據說高宗原來在議和時提出歸還的是「母兄親族」,即兄長欽宗及親族也應該在被歸還之列,金朝也答應。更說高宗已經命令臨安府為欽宗修宮殿。但因金朝出現政局變動,執政者完顏兀朮等人反悔,使得欽宗的歸還問題最終不了了之。

當然欽宗本人並未放棄回國。紹興十二年(1142年)三月,宋高宗生母韋賢妃同徽宗棺槨歸宋。離行時,欽宗挽住她的車輪,請她轉告高宗,若能回去,他絕對不爭權,不當皇帝,只要當個「太乙宮」之主就滿足了。紹興十六年(1146年),何鑄出使金朝請求放回欽宗及宗室,但遭到金方拒絕。兀朮臨終說:「一旦對宋作戰不利,可以讓天水郡公(宋欽宗在金朝封號)坐鎮汴京,那時作為弟弟的趙構就沒有與兄長爭位的道理,金朝也可以打着輔佐天水郡公的名義討伐趙構。」

宋高宗《書女孝經馬和之補圖上卷》(局部) (圖片來源︰台灣故宮博物院)

如是再過三年,金主完顏亮繼位,宋高宗再一次爭取放回欽宗,時在紹興二十一年(1151年)九月,此事在《宋史‧高宗本紀》有記載︰「遣巫伋等為金國祈請使,請歸淵聖皇帝及皇族、增加帝號等事。」而在南宋徐夢莘編《三朝北盟會編》有詳細的記錄。話說當時出使金朝的使臣是巫伋及鄭藻共二人,他們見到虜主(金朝皇帝),虜主問所請者何事。剛開始的時候巫伋要「修奉陵寢」。虜主請翻譯傳話︰「自有看墳人。」巫伋見一計不成,再言︰「迎請靖康帝歸國」。虜主再請翻譯傳話︰「不知歸國甚處頓放?」那麼說如果我把欽宗,南宋會怎樣處理呢?巫伋回答︰「本朝稱皇帝二字」,即準備讓欽宗回去作皇帝,但此事是給大宋臣民一個交待,還是信口開河則不得而知了。但虜主的答案更加直接「此是你中國事,當自理會。」書載「伋唯唯而退,以待辭而歸」此話何解?原來,虜主也明白到如此大事巫伋本人說了也不能算數,還是請你們的高宗皇帝確定吧!最終的結果,如《遺史》曰:「巫伋作祈請使而無祈請之辭,投書而已,議者謂不識字之承局可優為也。」即不了了之。

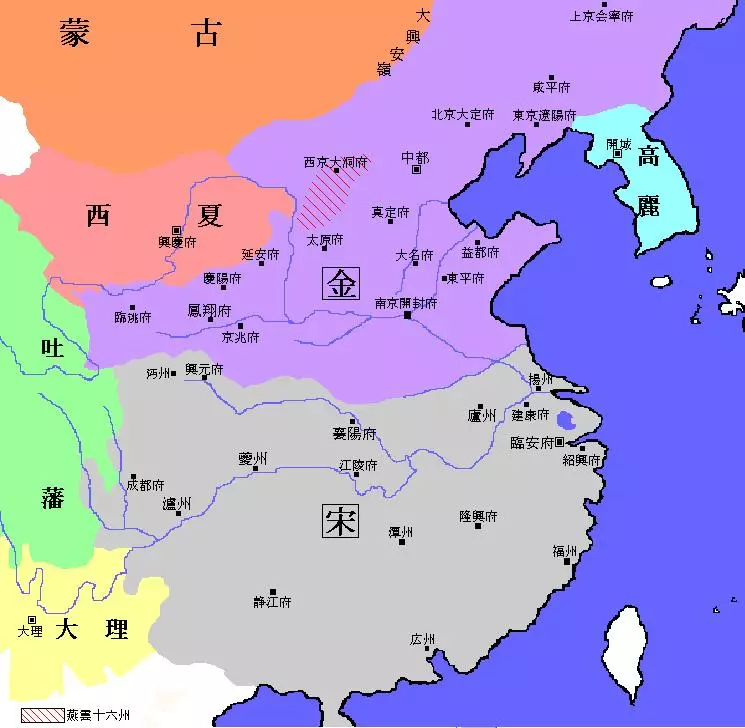

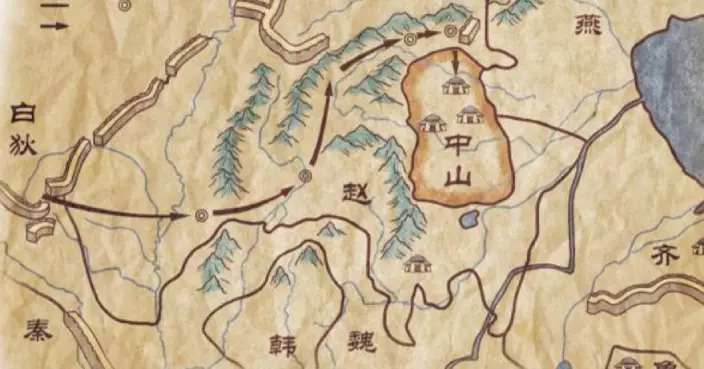

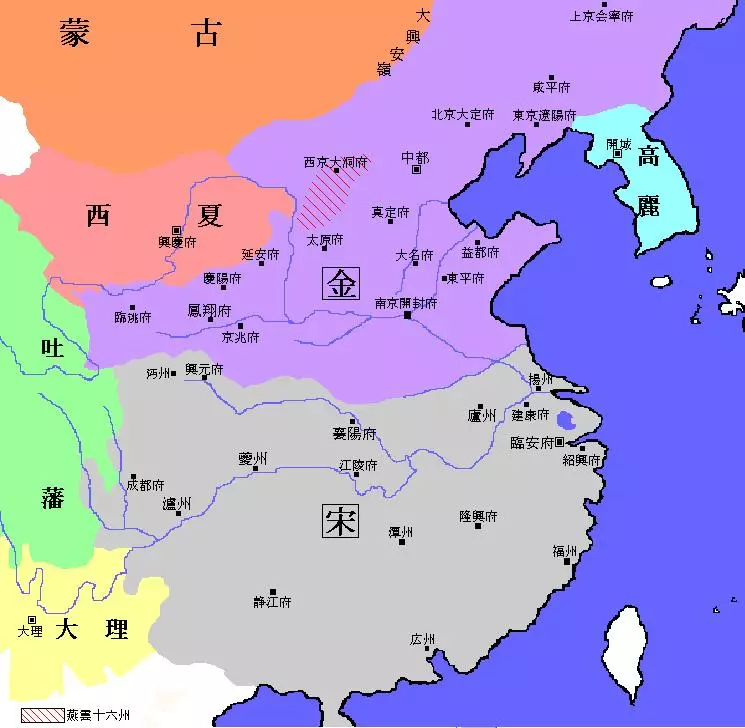

紹興和議和南宋與金疆域圖 (網上圖片)

所謂「天無二日,民無二主」,只要看看日後明代「土木堡之變」便知道不可行了。話說當時明英宗朱祁鎮被瓦剌所俘,明朝另立景泰帝。其後英宗獲釋,景泰帝怕失去即位不久的皇位,將其兄長英宗軟禁於南內崇質宮,令錦衣衛防守嚴密。八年後景泰帝病重,爆發「奪門之變」。英宗復位後廢景泰帝為郕王,成為歷史悲劇。

紹興二十六年(1156年)六月,宋欽宗去世。宋紹興三十一年(1161年),欽宗的死訊才傳到臨安,宋高宗發喪。自是高宗再無後顧之憂,不怕被很有機會復位的欽宗軟禁,翌年仍傳位於宋孝宗,自稱太上皇安享晚年。

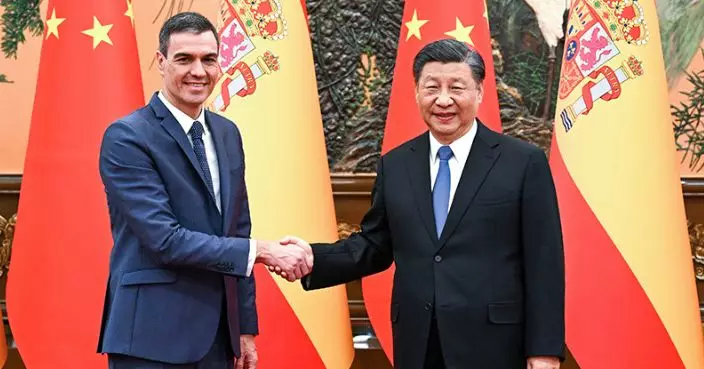

中國抗日戰爭中出現過無數英雄人物,他們在中華民族的存亡之際作出無私奉獻,著實令人敬佩。但能夠再三成為新聞人物的,張自忠二級上將可謂當中一員。馬英九2023年訪問大陸時,行程就包括到訪張自忠陵園拜祭,使這位曾被誤認為「漢奸」的抗日名將,再受到關注。

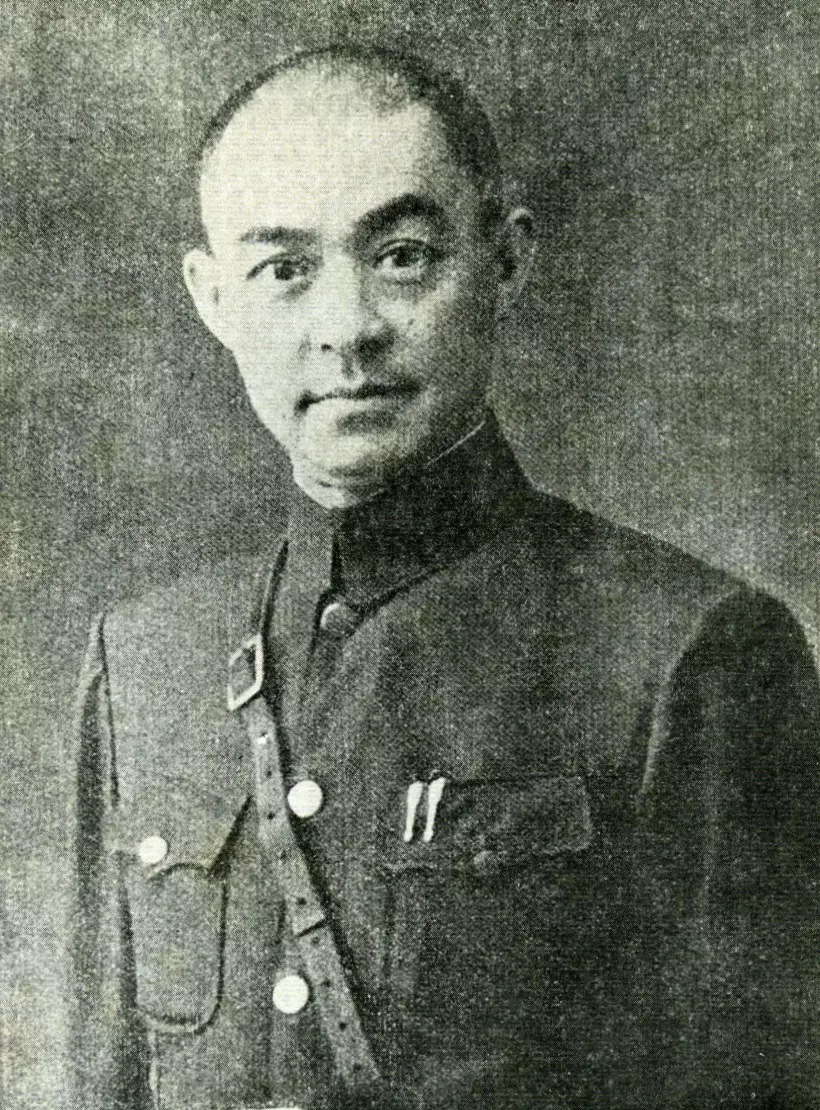

張自忠(1891年8月11日-1940年5月16日)是山東臨清人,第五戰區右翼兵團總指揮兼第三十三集團軍總司令,中國國民黨上將銜陸軍中將,追授二級上將銜。1937年至1940年先後參與臨沂保衞戰、徐州會戰、武漢會戰、隨棗會戰與棗宜會戰等。1940年在襄陽與日軍戰鬥中,不幸犧牲。新中國成立後,張自忠將軍獲追認為革命烈士,2009年被評為「100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範人物」。2014年9月, 張自忠將軍名列第一批300名著名抗日英烈和英雄羣體名錄。

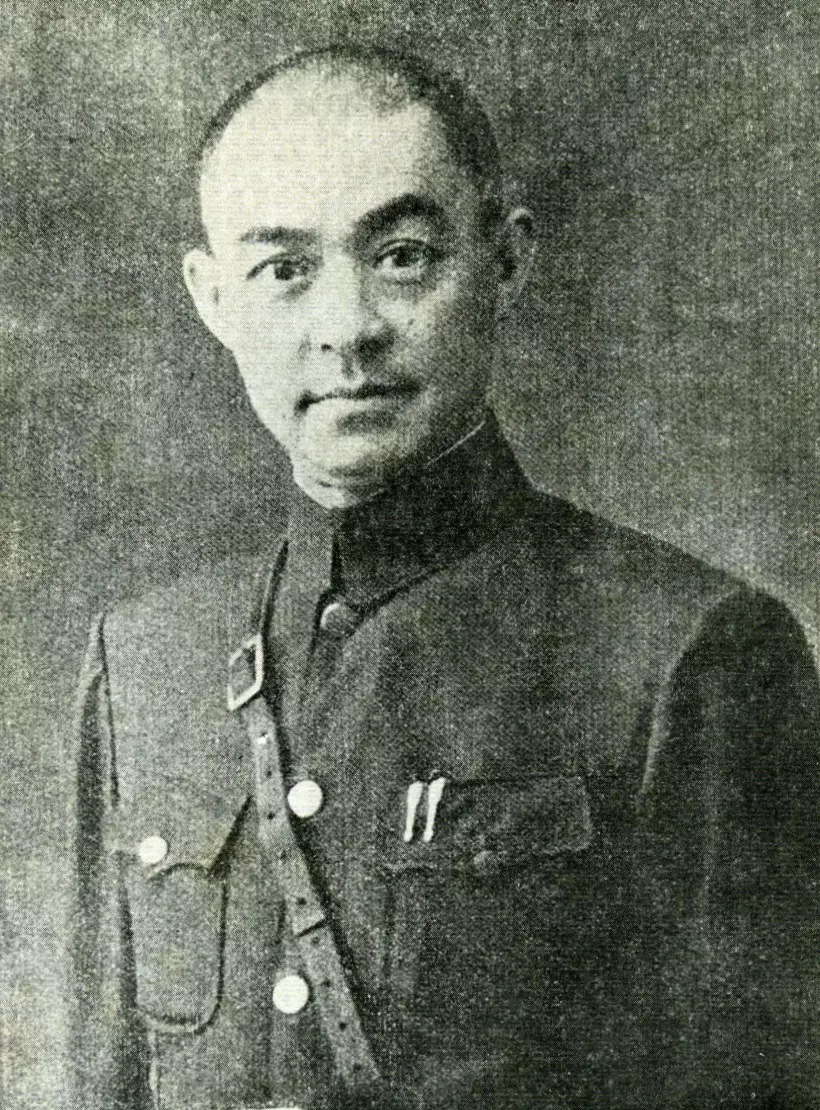

張自忠將軍 (網上圖片)

1911年十月辛亥革命爆發,使張自忠立志投身革命事業。剛開始張自忠投奔馮玉祥旗下,參加過一系列軍閥混戰,包括1930年5月的蔣馮閻中原大戰。隨著戰事結束,張自忠獲任命三十八師師長,成為國民革命軍第二十九軍下屬部隊。

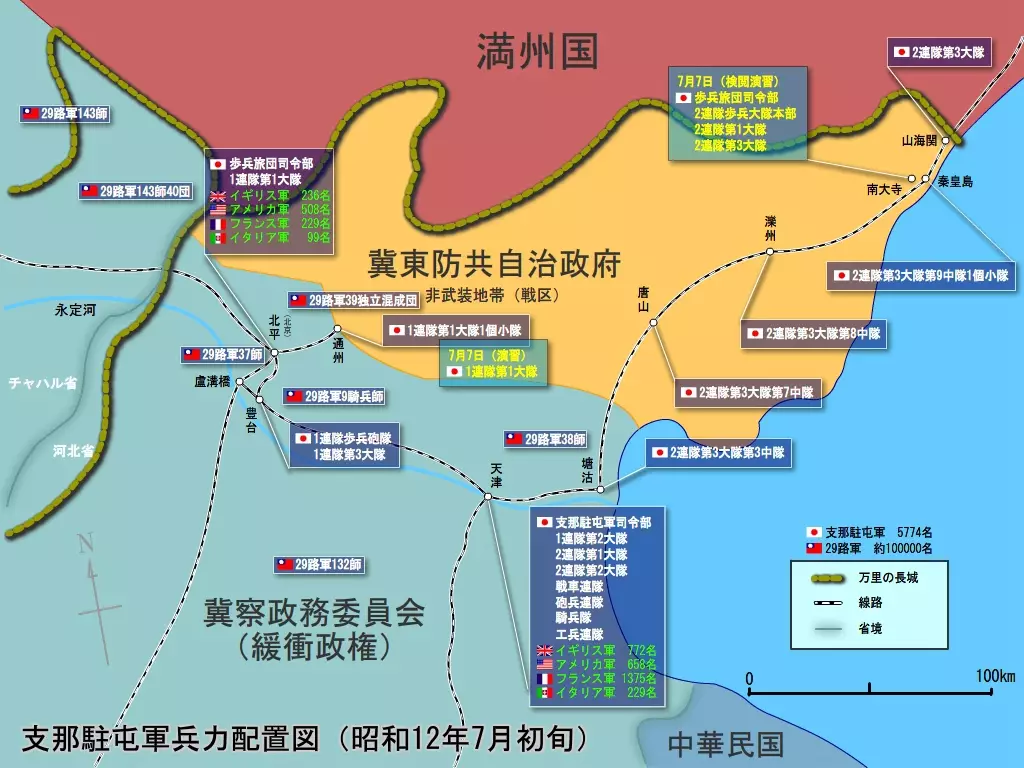

1933年1月10日,二十九軍主力奉命由山西陽泉開赴通州、三河、薊縣、玉田待命。這是張自忠首次與日軍交戰。1933年3月4日承德失陷後,二十九軍奉命赴喜峯口阻敵,冷口防務交商震部接替。3月7日,張自忠與馮治安抵達遵化三屯營與日軍激戰七日,日軍無法獲勝,轉而將主攻方向轉到羅文峪方面。張自忠、馮治安將三十七師劉景山二一九團和三十八師祁光遠二二八團調往羅文峪方面,歸劉汝明師長指揮。戰鬥結果,日軍再遭敗績,狼狽撤退。這是抗日戰爭前期中國軍隊少有的勝利之一。不過當時並中日兩國並未全面爆發戰爭,蔣介石更把注意力放在「圍剿」共產黨和紅軍上,長城防線兵力薄弱,日軍從冷口突破商震部防線,攻入長城以內,繼而佔領遷安,二十九軍陷於腹背受敵、孤立無援的境地,被迫放棄喜峯口、羅文峪陣地,向西南方向退卻。國民政府加緊向日軍謀求停戰,最終被迫同日方在1933年5月31日簽訂《塘沽協定》。

國民革命軍第二十九軍 (網上圖片)

在1937年七七事變爆發前,中國內部曾就對日和戰之間舉旗不定,社會精英當時以為雙方還有議和的機會,包括本人的主角張自忠在內。1936年6月,張自忠改任天津市長,第38師亦移防天津。1937年2月國共議和,抗日民族統一戰線初步形成。同年3月,日軍突邀宋哲元訪日。依日軍駐北平市特務機關部輔佐官寺平忠輔的內部報告所示,是為「如何使宋哲元逃不出我們的掌握,乃是北平特務機關應盡全力的任務。」為減輕日方壓力,宋哲元遂命張自忠率團訪日。從4月23日至5月29日,張自忠訪問了東京、大阪、神戶、奈良、名古屋等地,但日方則宣傳為「代表團在日期間受到各方面熱烈的招待,滿載而歸,每個人都滿臉喜氣,親日氣氛的造成已收到相當效果。」雖然張自忠發表聲明稱僅考察日本工業,但國內輿論並不相信,自始張自忠被視為親日派,甚至是「漢奸」。

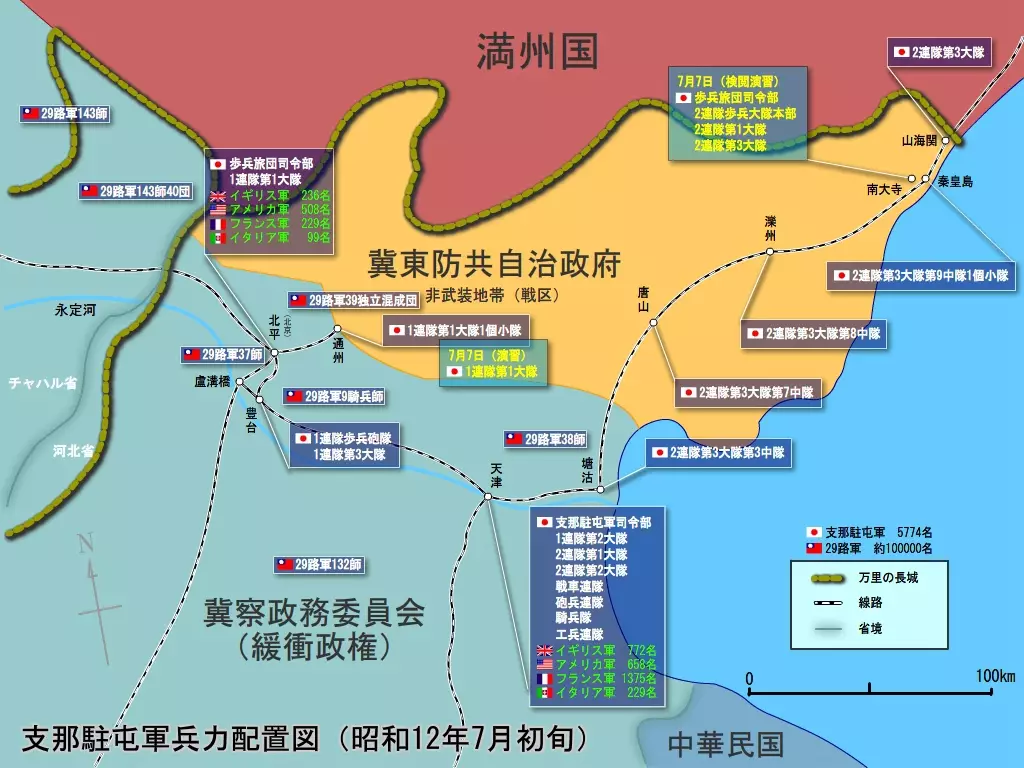

七七事變前29軍部署。圖中可見張自忠的第三十八師主要在天津及塘沽一帶。(網上圖片)

1937年七七盧溝橋事變爆發。事變發生時,張自忠出面與日本週旋,試圖和平解決,因此被輿論誤解為「漢奸」。8月6日,張自忠偕副官廖保貞、周寶衡躲進了東交民巷德國醫院;同時通過《北平晨報》等媒體發表聲明,宣佈辭去所有代理職務。8日,北平淪陷。9月3日,張自忠逃離北平。1938年張自忠將軍所部第77軍179師師長何基灃駐防洋坪時,對蔣介石消極抗戰極為不滿,導致其手下多名將領被陷害致死。

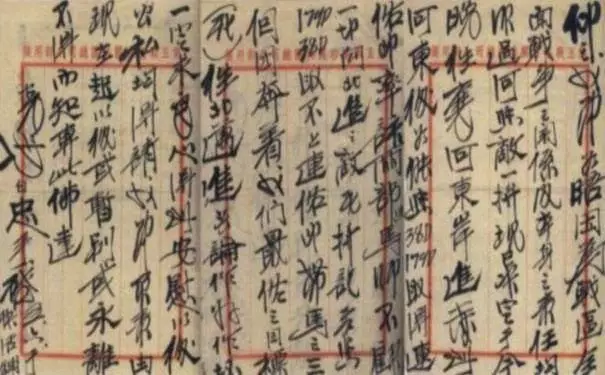

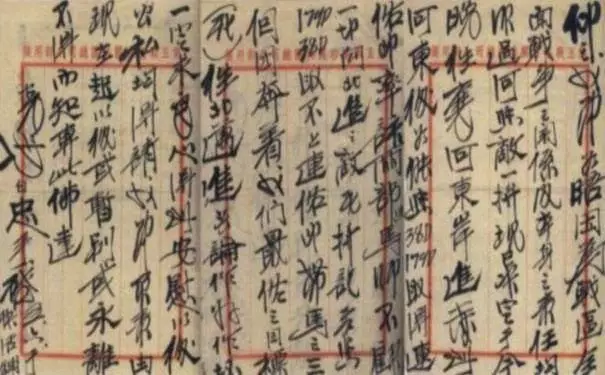

張自忠遺書 (網上圖片)

1940年5月,日軍為了控制長江交通、切斷通往重慶運輸線,集結30萬大軍發動棗宜會戰。1日,張自忠親筆昭告各部隊、各將領出戰。7日拂曉,張自忠東渡襄河,率部北進。14日,雙方發生遭遇戰。15日,張自忠率領的1500餘人被近6000名日寇包圍在南瓜店以北的溝沿裏村。激戰到16日拂曉,張自忠部被迫退入南瓜店十里長山。日軍在飛機大炮的掩護下,一晝夜發動9次衝鋒。張自忠所部傷亡人員急劇上升。5月16日張自忠自晨至午,一直疾呼督戰,午時他左臂中彈仍堅持指揮作戰。到下午2時,張自忠手下只剩下數百官兵,他將自己的衞隊悉數調去前方增援,身邊只剩下高級參謀張敬和副官馬孝堂等8人。5月16日下午4時,張自忠所部全軍覆沒,張自忠戰死。

張自忠將軍烈士陵園 (網上圖片)

張自忠的屍骨運回後方後,經檢視,張自忠身有八處傷口,其中炮彈傷二處,刺刀傷一處,槍彈傷五處。隨後,將軍遺體被運往當時的戰時首都重慶安葬,路經宜昌時,十萬軍民恭送靈柩至江岸,其間日機三次飛臨宜昌上空,但祭奠的羣眾卻無一人躲避,無一人逃散。

1940年5月28日晨,當靈柩運至重慶朝天門碼頭,蔣介石、馮玉祥等政府軍政要員臂綴黑紗,肅立碼頭迎靈,並登輪繞棺致哀。蔣介石在船上「撫棺大慟」,令在場者無不動容。蔣介石親自扶靈執紼,再拾級而上,護送靈柩穿越重慶全城。國民政府發佈國葬令,頒發「榮字第一號」榮哀狀。將張自忠牌位入祀忠烈祠,並列首位。28日下午,蔣介石與軍政要員和各界羣眾在儲奇門為張自忠舉行了盛大隆重的祭奠儀式。

馬英九一行到重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並拜祭。 (中時新聞網圖)

從被罵為「漢奸」到「民族英雄」,張自忠將軍的故事告訴我們歷史偉人也是人,不可能每一項決定都得到大眾認同,有時更會在社會輿論上引起無窮爭議。張自忠將軍早於1933年即已投入對日戰爭,但在1937年全面抗戰前,張自忠還是對日本議和抱有幻想,及後終於認清殘酷的現實,並在稍後的戰爭中英勇作戰,最終為國捐軀,十分難得。但也為他在國共兩軍政要人物中建立了英雄形象。時至今日,兩岸政要也十分敬重他。