南韓近年來新建多條纜車索道,加速推進觀光纜車專案建設,但引發有關損害生態環境的爭議。

加速推進觀光纜車建設

據外媒報導,首爾市計劃開通連接明洞站與知名旅遊景點南山山頂的第二條纜車,全長832米,索道上設25個10人座車廂,每小時的載客量可達1600人,遊客可透過纜車大玻璃窗欣賞城市夜景。

觀看影片

江原道襄陽郡也將在今年下半年開工修建一條可一眼盡收山景的雪嶽山五色纜車。這條新索道全長3.3公里,計劃2027年正式投入運營。有當地居民認為,這將極大地方便老年遊客遊覽。此外,位於釜山中心地區的荒嶺山也將於2027年新建索道,橫跨市內四大核心區。

共有41條索道正在運營

據悉,南韓共有41條索道正在運營中,其中17條在過去5年內建成。全羅南道麗水2014年開通的水晶吊艙海上纜車是成功典範之一。作為南韓首條跨海纜車,麗水海上纜車年接待遊客超過1300萬人次,帶動當地旅遊業復蘇。

示意圖。設計圖片

並非所有纜車都能盈利

然而,並非所有纜車都能盈利。據南韓金融監督院披露的數據,釜山松島海上纜車2020年虧損104億韓元(約5570萬港幣),同期,忠清北道堤川清風湖畔纜車虧損236億韓元(約1.26億港幣)。

示意圖。設計圖片

環保人士警告纜車線路會對沿途自然造成破壞

環保人士警告,纜車線路會對沿途自然景觀、風景環境和林木植被造成破壞與影響。綠色韓國聯盟的徐載哲表示,南韓約有1000只野山羊,其中三成左右生活在雪嶽山。在山頂修建纜車站會破壞這些動物的棲息地。

入春以來,內蒙古自治區進行大規模植樹造林、治沙,利用先進科技手段探索生態治理新路子。

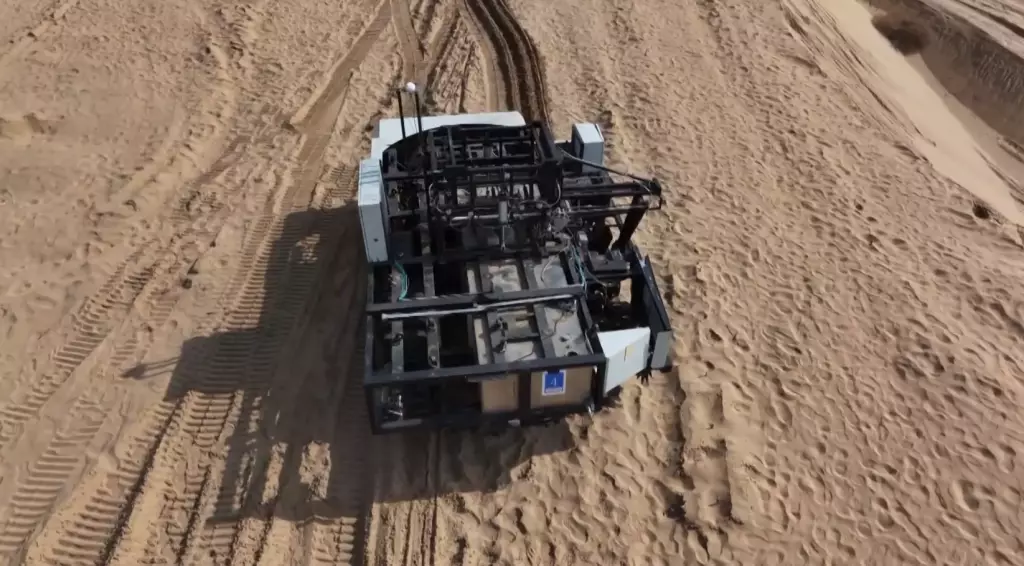

影片截圖

影片截圖

作為中國治理荒漠化的主戰場、防禦沙塵暴的主防線,內蒙古擔負著國家「三北」工程六期沙化土地治理60%的任務量。連日來,內蒙古各地開展植樹造林,推進大規模國土綠化工作。

影片截圖

影片截圖

啟用空中運輸設備 提高運輸效率

在鄂爾多斯市鄂托克旗5萬畝烏大沙蒙寧聯防聯治專案治沙現場,操作人員操控2台無人機吊運著沙柳枝條,沿著預設路線飛行。抵達指定區域後,在工作人員的配合下,迅速投放沙柳枝條。

影片截圖

影片截圖

這架大型燃油無人機懸吊著稻草,飛至10公里外的治沙目標區域後,精准投放草料。這些空中運輸設備的使用,不僅有效解決了治沙現場的運輸難題,還提高了運輸效率。

影片截圖

一位無人機操作員表示,「無人機10分鐘就能飛10公里,1個小時就能往返3個地方,而人在沙漠中行走10公里需要5個多小時。」

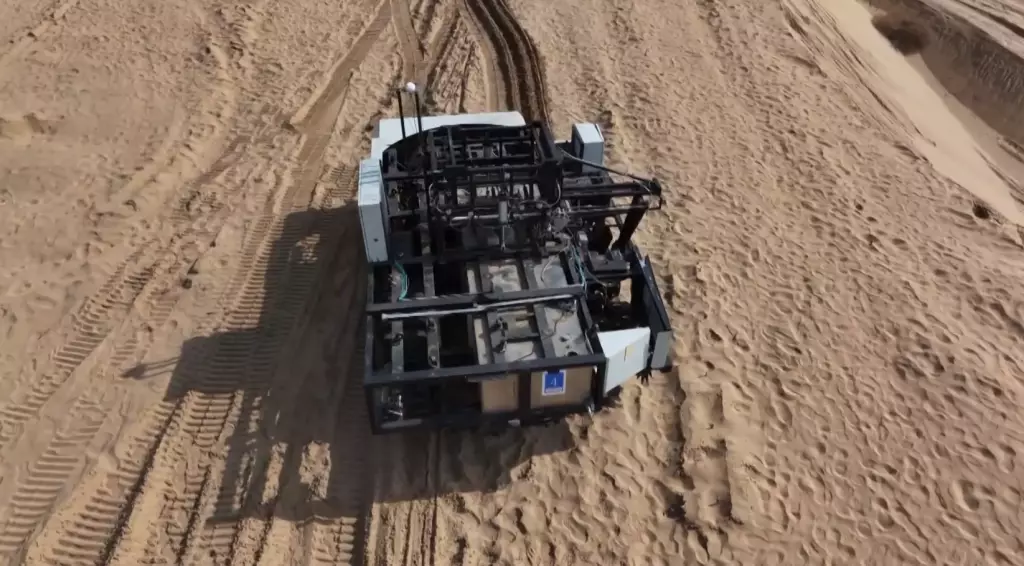

機器人+種植車 精准種植高效完成

在治沙現場,無人植樹機器人和半自動種植車,成為“治沙利器”。無人植樹機器人在沙地穩健前行,精准扡插著1米長的沙柳枝條。開溝、植苗、覆土一氣呵成,僅僅19分鐘,一畝地的沙柳種植任務就順利完成。這與手工種植形成了鮮明的對比,手工種植大約需要八個小時才能覆蓋相同的面積。

影片截圖

影片截圖

影片截圖

巧用可降解容器 提高幼苗成活率

沙柳和檸條具有生長迅速、適應性強、耐旱等多種特點。為了進一步提高幼苗的成活率,當地巧妙運用了可降解容器種植技術,配合機械化植苗,即便三個月不下雨,幼苗也能在沙地中茁壯成長,提高了成活率。

影片截圖

影片截圖

影片截圖

在種植現場,工作人員將沙柳和檸條的幼苗植入可降解的無紡布育苗袋中,再以科學比例調配保水劑與生根粉混入土壤中。保水劑雨天吸水膨脹,旱時則緩慢釋放水分,為幼苗提供源源不斷的水分供應;生根粉則刺激幼苗快速生根,讓其能更牢固地紮根於沙土之中。

影片截圖

影片截圖

影片截圖

天空地一體化監測 治理到每一寸土地

為了更精准地評估治理效果,鄂爾多斯市林草部門採用了「天空地一體化」監測體系。在工作人員的手持電腦上,衛星圖像、無人機監測數據和地面即時位置一目了然。通過這些數據,工作人員能夠精准調整治沙策略,優化種植佈局,確保每一寸沙地都能得到最有效的治理。

影片截圖

影片截圖

影片截圖

以科技賦能生態治理效果顯著

近年來,內蒙古各地在防沙治沙專案中,大力推廣「以工代賑」政策,吸納帶動低收入群眾就地就近就業,促進當地農牧民就業增收。目前,內蒙古育苗總面積達到39萬畝,能用於「三北」工程所需苗木總量達21億株,各類苗木數量供應充足。

影片截圖

影片截圖

影片截圖

2024年,內蒙古以科技賦能生態治理,完成防沙治沙1954萬畝,累計完成義務植樹4300餘萬株。今年,預計完成防沙治沙2000萬畝以上。