抗癌治療所費不菲,普通家庭難以負擔。

香港的醫療制度受限於資源,末能令病患得到最適切的治療。

今年諾貝爾醫學獎由美日免疫學家共同獲得,讓外界關注免疫治療抗癌再獲認證,本港病人組織亦留意到免疫治療需求以倍數增長,惟藥費未獲資助,病患「有藥冇錢醫」。六十五歲的李先生四月確診罹患肺癌第四期,每針兩萬元的免疫治療,是他的最後救命藥方,惟該藥需長期注射,他在五個月間,已花費十四萬元,積蓄耗盡,急須以籌款續命。有病人組織也指,本港獲批使用免疫治療的癌症較外國少,患者就算有藥可用,若非自行到私家醫生求診,依舊「冇藥救」。

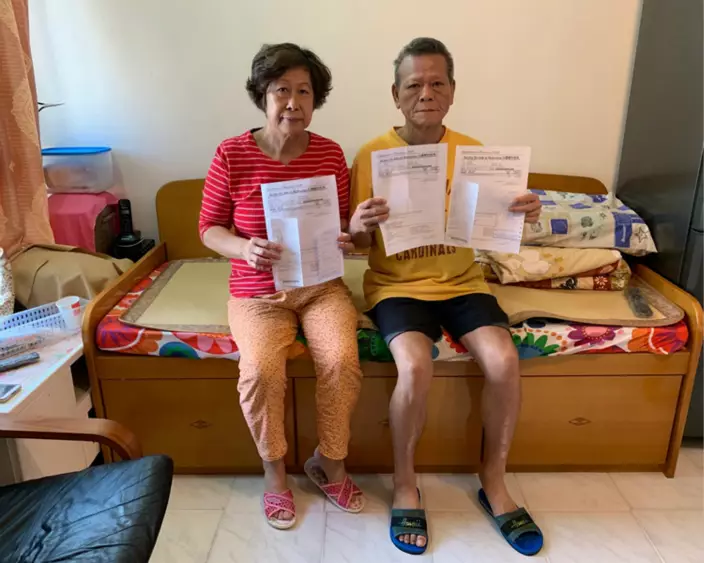

現年六十五歲的李先生,於今年四月中確診患上第四期非小細胞肺癌,他憶述早在確診大半年前,已有久咳未瘉的徵狀,期間他三次到政府胸肺科診所,均未有發現問題。直至今年四月,他自費到私家醫院掃描,始發現自己罹患第四期非小細胞肺癌,情況嚴重:「我在政府診所照肺,他們一直說我個肺『無花』,無發現問題。」

李先生其後經醫生建議,接受須自費購買的免疫治療藥物,每次注射藥物費用達二萬元,每隔三星期注射一次,期間一直監察癌症情況。慶幸自接受免疫治療後,癌細胞至今未見擴散迹象,病情大致受控,但他其後才得悉該藥物需長期注射,如中間停藥或轉藥,均有機會令病情惡化:「我一開始以為只是打幾次,後來醫生說要視乎情況,可能要無了期地打針。」

藥費之貴令李先生大失預算,他至今已七次接受注射治療,合共花費十四萬元。然而,他在確診病患後已辭去保安員的工作,他與太太目前須倚靠兒子供養,並以傷殘津貼作個人藥費補貼,但巨額藥費已令他的積蓄消耗得七七八八。他最後唯有向癌症資訊網慈善基金求助,並擬於本月中開始網上眾籌,期望可解燃眉之急,「我經已問盡所有政府部門,除了癌症資訊網,沒有一個基金或機構可以協助我。」

罹患非小細胞肺癌第四期的李先生(右)。

被譽為改變癌症治療歷史的免疫治療,近年發展迅速,今年諾貝爾醫學獎更由免疫學家艾立遜及本庶佑共得。本港亦於三年前引進首款免疫治療藥物,惟相關發展一日千里,本港未必能及時追上。其中,對於免疫治療藥物需持續注射的說法,腫瘤科專科醫生蔡清典指出,目前醫學界對免疫治療的療程未有定論,一般的說法為兩年:「但亦有個案注射幾次後,即使停藥效果亦可以維持下去。」

縱然如此,癌症資訊網創辦人吳偉麟認為,免疫治療令原本無藥可救的病人尋見曙光:「有些肺癌患者於五年前沒有任何醫療選項,如今採用免疫治療後,不少個案的病情都控制得很好。」惟他有感制度追不上需求,大部分免疫治療患者必須自費治病,中低產家庭難以負擔天價藥物。

由於免疫治療藥物開支每月可達四、五萬,吳偉麟發現,申請癌症資訊網慈善基金的個案中,採用免疫治療的患者,較其他癌症藥物使用者多。他相信,醫療進步及人口老化等原因,令免疫治療的需求有增無減,資源不足的情況亦將愈趨嚴重:「患者存活率提高固然是好事,但壽命變長,抗癌歷程隨之延長,財政壓力較以前更重。」癌症策略關注組創辦人麥嘉欣認同,免疫治療一年支出隨時高達百萬元,以致有患者明知有藥可醫也被逼放棄,只能選用對其效用較差的傳統化療。

除了有藥無錢醫外,外國研究發現,部分免疫治療藥物對治療多種癌症均見功效。不過,本港公立醫院的藥物名冊目前只有三款免疫治療藥物,用以治療黑色素瘤皮膚癌、腎細胞癌、非小細胞肺癌和頭頸癌,惟本報比較醫管局、FDA及EMA對免疫治療藥物可適用治療的癌症種類,發現FDA及EMA的適用範圍,均遠高於醫管局。以Pembrolizumab為例,醫管局目前僅認可藥物用作治療黑色素瘤;EMA則同時認可藥物治療非小細胞肺癌、頭頸癌的功效;FDA更認為,藥物可治療共八種癌症,此情況同樣見諸於Nivolumab等免疫治療藥物。Ipilimumab雖已在港註冊,卻未列入藥物名冊內。

吳偉麟不諱言,公院的癌症患者,如有意諮詢或使用已有研究論證、卻未列入藥物名冊的新藥難度高:「患者必須經私家醫生從外國訂購,但他們未必有錢向私家醫生求診。」蔡清典認同,私家醫生使用免疫治療藥物彈性較大,只要藥物已在港註冊,醫生即可按國際研究文獻的成果,應用於病人身上,但公立醫院醫生只可按醫管局藥物名冊的指示,將藥物處方給患上指定患症的患者。然而,他認為,醫管局近年引入藥物的進度已大為改善,以免疫治療為例,香港引進藥物的進度,相比亞洲其他地區算是「走得快」。

對此,醫管局表示,會繼續密切留意醫療和科研實證的最新發展,在善用有限公共資源原則下,檢討藥物名冊和檢視適合納入為專用藥物或安全網資助範圍的自費藥物,惠及更多病人。

隨着癌症患者增加,病人組織的資源及人手也愈趨緊張,惟近年缺乏新血加入。癌症資訊網創辦人吳偉麟指,癌症患者數目上升,同時其存活率增,連帶社會亦需有更多配套支援病患及康復者社群:「以前一班病友大夥兒一起聊天分享,如今個案增加,我們已可按照科目分組,肺癌以下都會再有細分小組進行關顧。」除了政府增加醫療資源,他相信社福界也需要更多資源及人手,以便提供協助和進行公眾教育。

然而,從事癌症支援工作十年的吳偉麟有感,歷年鮮有新血加入義務工作:「一直以來都是同一班人做了十年,義工皆是中年或以上。」他坦言,支援病患的社工負責關顧工作,更會為新症病人提供專業知識,如助其申請基金津貼、了解醫療流程等實務工作,接下來他們將會陸續退休,1人手短缺問題勢必成為財政資源以外,下一個必須面對的重要議題。