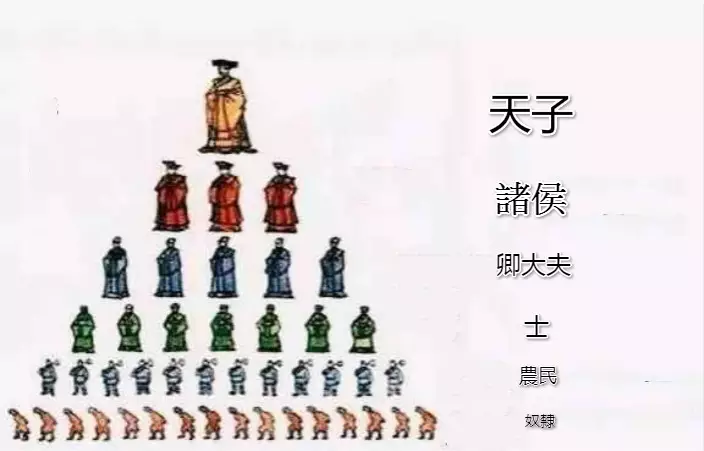

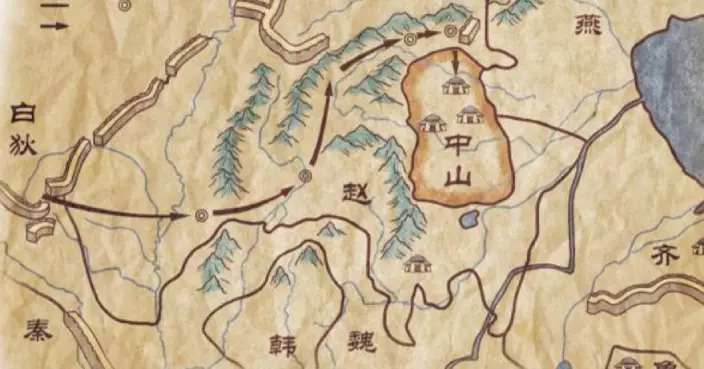

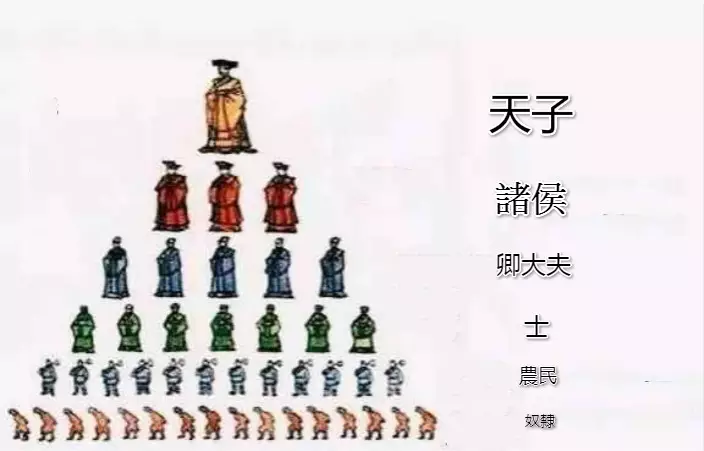

周朝分封時,為限制諸侯實力過度擴張,訂了軍隊編制,最大的諸侯國都只可以擁有三軍。

設計圖片

何謂「三軍」?據《周禮·夏官·司馬》載,「凡制軍,萬有二千五百人為軍。王六軍,大國三軍,次國二軍,小國一軍。」也就是說,當時規定每12,500人為一軍,只有天子可以擁有六軍,最大的諸侯國,也只可擁有三軍,中等諸侯可擁有兩軍,小國則擁有一軍。

網上圖片

設有三軍的大諸侯國,在稱謂上各不相同,例如晉國、齊國、魯國和吳國等均稱為中軍、上軍、下軍;楚國則稱為中軍、左軍、右軍;魏國則稱為前軍、中軍、後軍。三軍統領稱為「卿」。

網上圖片

西周時期,各諸侯國仍嚴守規矩,但到了東周時期,隨着周天子對各諸侯的掌控力不斷減弱,各諸侯為爭霸開始大規模擴充軍力。為此,他們巧立名目,在原有「三軍」之外,另立軍隊。這些編制以外的軍隊,不再由「卿」來統率,「將率諸軍」的說法以「將軍」命名。

網上圖片

到秦漢時期,隨著軍事規模變遷,再加上兵種的豐富,三軍的意思開始出現改變,主要以兵種來劃分,分別有步、車、騎三軍或馬、步、水三軍之說。

「一夔已足」這個成語最早的相關典故出自於戰國呂不韋所寫的《呂氏春秋》,在《察傳》中有提及:「魯哀公問於孔子曰:『樂正夔一足,信乎?』孔子曰:『……若夔者,一而足矣,故日夔一足,非一足也。』」

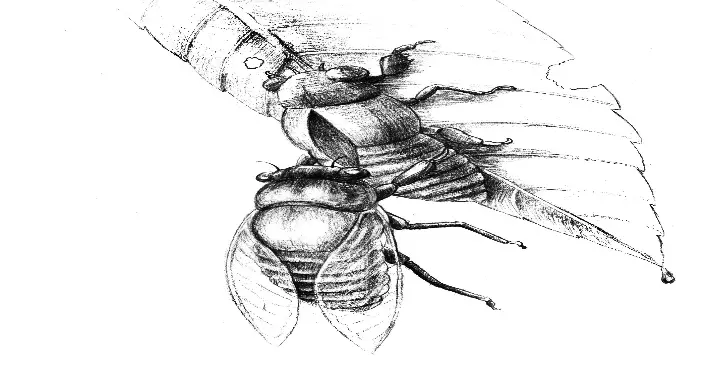

傳說在黃帝時代,東海山上出現了一隻全身泛青色的怪獸。雖牠形狀似牛,卻頭上無角。哪怕只有一條腿,仍健步如飛。聽說在遠處看過牠的人都不敢直視牠,只因牠眼睛迸發的光芒堪比日月星辰,鼻子一搧一搧的,時不時發出比打雷還響的吼聲,實在滲人得很。這樣的生物人們都認為是不祥之物,故稱之為「夔」。

夔。(網上圖片)

幸好,這隻怪獸最終被一名勇士給收復了,當勇士把牠獻到黃帝眼前時,黃帝眼都不眨的就派人殺掉這頭猛獸。為了彰顯斬殺這頭異獸的榮光,黃帝把怪獸的皮給剝了下來,並用它制成了一面大鼓。這面鼓可神奇了,只要輕輕一敲,聲音就可以傳到五百里以外的地方。

到了堯時,夔獸的故事已經被眾人所遺忘。不過恰巧的是,此時民間出現了一位很有名氣的樂師,而他的名字也叫作「夔」。這名名叫「夔」的樂師可不是怪獸,相反是一個音樂天才。他精通音律,擅長擊罄。據說只要樂師夔一擊罄,就連遠在森林的野獸們都會趕到他的身邊,隨著音樂節奏而跳舞。

罄是一種形狀像曲尺、用玉或石頭制成的打擊樂器。(網上圖片)

由於舜十分認同音樂能教化萬民、體現天地精神的作用,所以他繼位後就著手選拔樂官。他派重黎到民間去尋找合適的人來擔當如此重任,而重黎推薦的人正是夔。夔成為樂官後也不負眾望,他到處正音協律、傳播音樂,可謂充分發揮了自己的才能。後來重黎擔心夔工作過為繁重,便建議舜再找幾位樂師協助夔的任務。可是舜聽後只顧搖頭拒絕道:「音樂之本,貴在能和。像夔這樣的人才,一個就足夠了!」果然不出舜所料,夔盡職盡責,成功透過音樂把中原的文化傳播到了四方各地。

網上圖片

儘管夔功績累累,但後人對他的認識仍不多,甚至不少人把他跟黃帝時代的夔獸混為一談。因為舜曾經說過「夔者一而足」,所以很多人就訛傳這位樂官只有一條腿,嚇得魯哀公得知後連忙向孔子請教。「我聽說樂官夔只有一條腿,是這樣的嗎?」孔子聽後不由得笑了笑,擺擺手道:「不是這樣的。一條腿的是黃帝時期所捕捉到的怪夔,但我們樂官夔可是人啊!怎麼會只有一條腿呢?」見孔子堅決地否定,魯哀公便追問道:「那『夔者一而足』這句話到底是甚麼意思呀?」孔子不徐不疾地解釋道:「這句話的意思是說精通音律的夔有一個就夠了,並不是說他只長了一條腿。」後來人們避免誤會,都把「夔一足」的說法改成「夔已足」。

後世據此典故引申出「一夔已足」這個成語,形容只要是專門人才,有一個就足夠了。