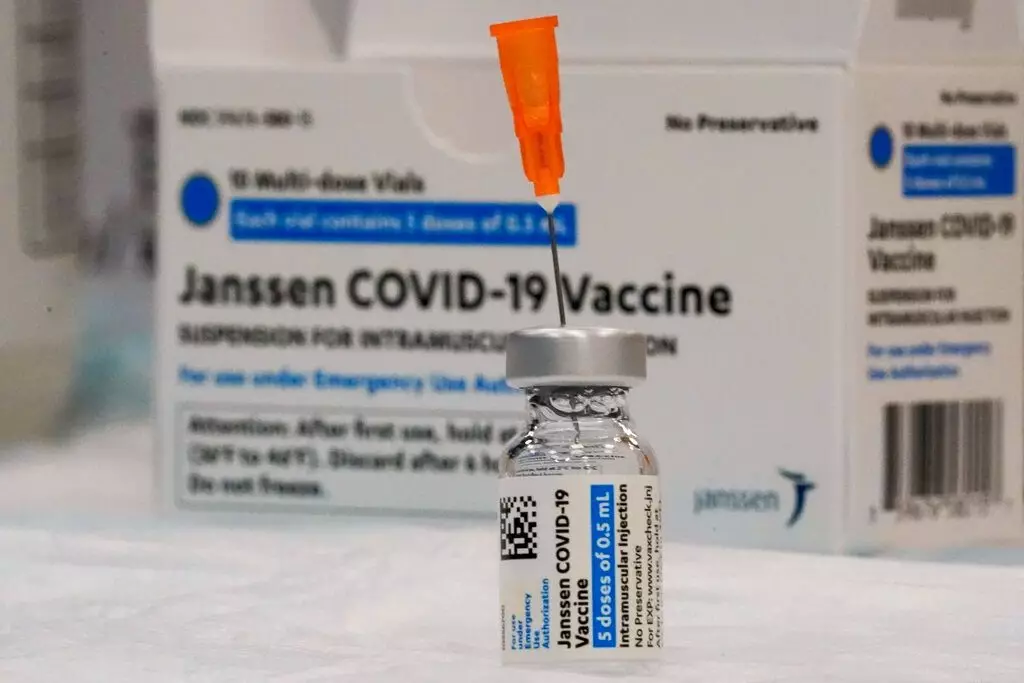

近期,接種過新冠疫苗卻仍感染Delta病毒的病例在全球多地出現。疫情重災區美國近期感染個案上升,而感染者有近80%的新增病例都是Delta病毒,據《紐約時報》29日報道,美國疾控中心主任瓦倫斯基在27日的新聞發布會上表示,根據美國數州及其他一些國家獲得的數據,Delta 變異病毒與先前的其他變種不同,即使是接種過新冠疫苗的人也可能遭遇突破性感染;他們身上也可能攜帶大量病毒,導致周邊人員感染。

接種過疫苗人士也會感染Delta。資料圖片

這一發現已經促使美疾控中心調整指導意見,呼籲接種過疫苗的美國民眾在室內公共場所佩戴口罩;接觸過新冠患者的美國民眾,無論是否出現症狀,都應在3至5天內接受病毒檢測。

點擊看圖輯

中國疫苗對Delta等變異株依然有保護效力。網上圖片

美疾控中心呼籲民眾佩戴口罩。資料圖片

Delta病毒也已在中國出現。江蘇南京爆發新一輪本土新冠肺炎疫情,當地累計感染人數接近200人,引起本輪疫情的病毒株是Delta病毒。目前確診數字仍在持續攀升,此次疫情已經蔓延至7省份10多個城市。據國家衛健委網站今天

(30日)消息,江蘇、湖南、北京昨日新增本土確診21例,境外輸入43例,截至29日現有確診病例932例。

南京祿口機場是本輪疫情爆發點。資料圖片

引發公眾注意的是,本輪不少確診病例都曾接種過新冠疫苗。比如,成都27日通報的3例確診中有2例接種過疫苗;張家界市30日通報的1例新增確診同樣接種過兩劑新冠疫苗。此前,江蘇省級醫療專家、東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅23日也曾透露,南京市絕大部分確診患者此前都已接種過新冠疫苗。但這不代表新冠疫苗就無法抵御Delta病毒。楊毅指出,接種過疫苗的病例總體症狀都比較輕,轉為重型病例的幾率是明顯比較低的,病程是比較短的,疫苗接種還是有保護作用的。她同時也呼籲大家平時做好科學防護,打了疫苗還是要堅持戴口罩。

南京市民排隊進行核酸檢測。網上圖片

外交部29日晚召開了新冠疫苗合作企業的對話會,來自國藥集團中國生物、科興生物、智飛生物等中國新冠疫苗廠商的負責人就疫苗能否抵御Delta等變異毒株等問題予以了回應。三家企業的相關負責人在對話會上向媒體表示,他們研發生產的疫苗對Delta等變異株依然有保護效力。

國藥集團中國生物董事長楊曉明表示,從實驗室獲得數據來看,國藥滅活新冠疫苗在應對Delta變種病毒時可以產生有效保護。但是流行病學和疫苗有效性數據,目前還沒拿到。

楊曉明稱,如果後續還可能有新的變異病毒出現,國藥疫苗也能快速地調整到應對新的變異。但他表明,沒有一個疫苗能夠100%有效,目前的疫苗經過一二三期臨床試驗證明有效,接種疫苗會大幅度降低轉重症和死亡風險。楊曉明稱,「關於新冠病毒變異毒株的疫苗研發,正在緊鑼密鼓地開展,安全評價和有效性評價等等這些臨床研發工作正在加班加點進行。」他強調,新的變異株的疫苗研發,有一整套規範的要求,也要時間和試驗去驗證,「目前我們正在做。」

中國疫苗對Delta等變異株依然有保護效力。網上圖片

科興生物首席商務官楊光表示,公司現已獲得德爾塔(Delta)、貝塔(Beta)和伽馬(Gamma)株的樣本,通過將接種科興疫苗的受試者血清與不同病毒株進行中和試驗,看到了顯著效果。目前公司研發生產的新冠疫苗在拉美地區已得到大規模使用,根據智利方面發表的研究報道顯示,科興疫苗在伽馬株流行的地區具有明顯保護作用,對德爾塔株的血清中和抗體研究中也看到了與伽馬株類似的試驗結果。

智飛生物董事長蔣凌峰表示,雖然相比原始毒株,該公司研發生產的重組蛋白新冠疫苗對德爾塔等變異株的保護效力有一定程度下降,但差異很小。從實驗室數據看,智飛疫苗對德爾塔變異株的保護效果仍值得期待。

關於民眾未來是否需要進行加強針接種這一問題,楊曉明表示,國藥中生疫苗從臨床試驗、緊急使用到附條件上市的免疫程序都是兩針,在三期臨床試驗中已包括三針免疫程序的受試組,目前正在觀察加強免疫的持久性和抗體水平,相關數據還未出爐。

楊光表示,根據科興近期公布的一項二期臨床試驗中期結果顯示,盡管受試者在接種兩劑疫苗6個月後中和抗體水平下降,但兩劑疫苗免疫程序產生了良好的免疫記憶,接種第三劑後能夠迅速誘導強烈的免疫反應,不過加強針的具體應用需要結合不同國家、不同的流行情況以及前兩針的覆蓋率等因素考量,從企業和一些研究者的角度看,還是要先達到前兩針疫苗一定的覆蓋率,再考慮接種第三針。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出,如果不打疫苗,感染的人數可能會更多。他同時強調,若以減緩傳播和降低病死率作為目標,中國滅活疫苗可以承擔一定的保護,但是作為清零和根除疾病流行,可能是目前疫苗不能達到的目標。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

美國總統特朗普經過數星期的虛張聲勢和不斷升級對華的所謂「對等關稅」威脅後,近日不斷釋放中美貿易戰「緩和」的信號。但美媒透露,白宮官員私下承認,特朗普誤判形勢,未能準確預測中方反應,原以為是中國會是首批請求關稅豁免」的國家之一,但事與願違,全球多家媒體均認為,中國近年一直減少對美貨的依賴、構建強大的供應鏈和投資先進技術,擁有美債和稀土出口管制等多張「談判王牌」。著名經濟學者甚至預期,中國將贏得這場貿易戰。

特朗普早前對內對外都氣焰囂張,不僅針對中國等貿易夥伴加徵高額關稅,還揚言解僱聯儲局主席鮑威爾,但當收到沃爾瑪等美國大型連鎖零售商對進口商品價格飆升及民眾搶購問題的警告後,特朗普政府承認,對華徵收145%的關稅是「不可持續的」,正尋找避免與中國加劇貿易戰的「出路」。

《紐時》報道引述白宮官員私下承認,未能準確預測中方反應,特朗普原以為是中國會是首批「請求(關稅)豁免」的國家之一。

《紐約時報》 當地時間4月23日報道指,特朗普展現了採取最強硬路線所需付出的政治經濟代價,4月初策場一場貿易戰,幻想只需要施加「懲罰性關稅」,就能迫使全球企業回到美國設廠。但同月底,卻發現現代供應鏈的世界遠比其想像的更複雜,關稅能否產生預期的果遠未可知。

報道引述特朗普政府一些官員私下承認,未能準確預測中方反應,鑑於中國對美國的出口規模巨大,特朗普似乎原以為是中國會是首批「請求(關稅)豁免」的國家之一。

《紐時》指,白宮方面不斷暗示中國正尋求開啟談判,然而事實是中方採取靜觀其變的策略。報道形容,對特朗普而言,他想像中的「中方來電」並未到來,而他又不願先撥電話,堪稱「絕望」的表現。

美國康乃爾大學經濟史學家穆爾德(Nicholas Mulder)認為, 中方多年來一直為進一步升級的貿易戰做準備。」穆爾德補充稱,如今中方的承受力更強,也更有能力應對這種升級的貿易戰。

英國廣播公司(BBC)24日刊文稱,「在與美國的貿易爭端中,中國手握五張牌」。首先,中國是世界第二大經濟體,意味它能夠比其他較小的國家更好地承受關稅的影響,龐大的國內市場可減輕出口商因關稅而承受的部分壓力;其次,中國一直在投資未來新科技,在再生能源、芯片和人工智能等自主技術方面投入大量資金,美國企業試圖將供應鏈移出中國,但在其他地方難找到同樣規模的基礎設施和熟練勞動力。

第三張王牌是中國從「特朗普1.0」時期得到了經驗,近年進一步加強與全球南方國家的關係,擴大與東南亞、拉丁美洲、非洲國家的貿易往來;第四張牌是中國知道債券市場可動搖美方的決定;第五張牌是中國在稀土提取和精煉方面處於近乎壟斷的地位。

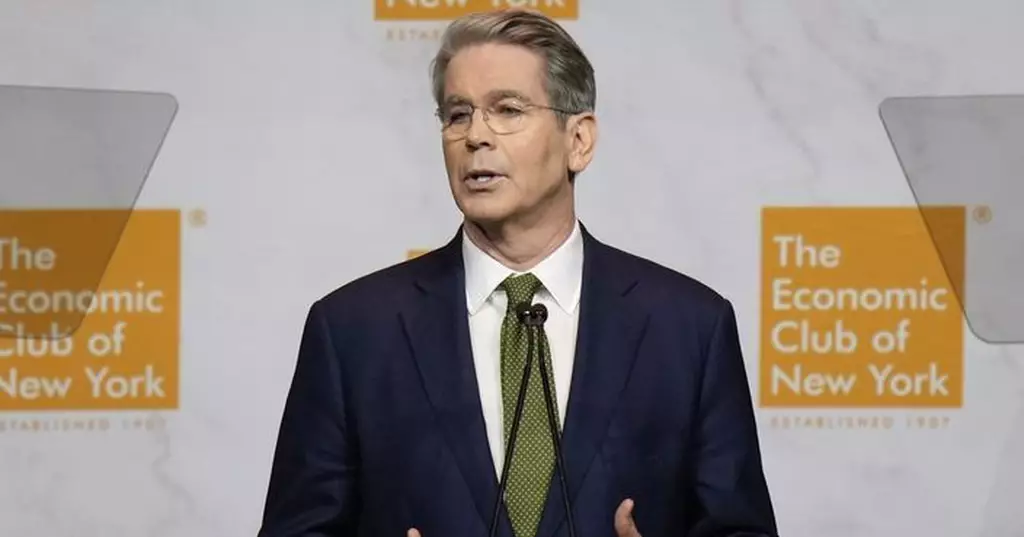

美財長貝森特在一次閉門演說中稱,中美貿易戰當前僵局「難以為繼」。

美國當地時間4月22日,美財長貝森特在一次閉門演說中對中美貿易緊張局勢發警告,向投資者坦言當前僵局「難以為繼」,堅稱美國對華關稅的目「並非是為了與中國脫鉤」,但承認,目前與中國的談判尚未開啟,且這場談判將會是一場持久戰。

同日,特朗普也在白宮釋放不想繼續提高對華關稅的態度,聲稱針對中國進口商品的關稅稅率不會維持在當前水平,將會大幅下降,但也不會降至零。

但貝森特23日否認了美方將單方面削減對華關稅。但再次提到,中美都不認為目前的關稅水準是可持續,「兩國之間貿易中斷不符合任何人的利益」。

同日《華爾街日報》亦「放風」引述知情人士稱,特朗普政府正考慮大幅下調對華關稅,削減幅度可能超過一半。消息一出,美股市暴升。報道指,美對華關稅可能將降至約50%至65%,惟特朗普尚未作出最後決定,有多個選項正在考慮中,包括對華採取一種「分級徵稅」的方案。

特朗普當日也表示,可能會在「未來兩到三周內」公佈對一些貿易夥伴的新關稅金額,「可能包括中國」。但白宮發言人萊維特卻聲稱,在中美達成新貿易協定前,美方不會單方面降低針對中國的關稅。

正如《紐時》形容,白宮就談判現況又發出一個「含糊不清的訊息」。

4月24日下午,就近來美方不斷發放消息稱中美之間正進行貿易談判,甚至將達成協議,外交部發言人郭嘉昆表示,這些都是假消息,中美雙方並沒就關稅問題進行磋商或談判,更談不上達成協議,指這場關稅戰是由美方發起的,中方的態度是一貫的、明確的。打,奉陪到底;談,大門敞開,對話談判必須是平等、尊重、互惠的。

商務部新聞發言人何亞東回應「關稅降溫」時表示,「解鈴還須繫鈴人」,敦促美方糾正錯誤做法,拿出談判的誠意。

當天,商務部新聞發言人何亞東亦回應美方「關稅降溫」說法表示,美方濫施關稅違背基本的經濟規律和市場規律,不僅無助於解決美自身問題,反而嚴重破壞國際經貿秩序,干擾企業正常生產經營和民眾生活消費,已經遭到國際社會和美國內強烈反對,「解鈴還須繫鈴人」,單邊加徵關稅措施由美方發起,如美方真的想解決問題,應正視國際社會和國內各方理性聲音,徹底取消所有對華單邊關稅措施,通過平等對話,找到解決分歧的辦法。

何亞東表示,中方敦促美方糾正錯誤做法,要談就拿出談的誠意,回到平等對話協商的正確軌道上來,共同推動中美經貿合作穩定、健康、可持續發展。

但多家外媒都在這場全球關注的中美貿易戰,對中國投下信心一票。《印度時報》23日稱,種種跡象表明,美方正尋找出路,白宮似乎緩和了先前在關稅問題上的強硬立場,對某些人來說,華府最近的言論聽起來像是一種策略,但對許多專家和投資者來說,這更像是一種焦慮。

國際危機組織東北亞問題高級分析師威廉楊對《卡達半島電視台》說,中國將堅定地維護自身目前的立場,直到看見美國政府作出一些可信的舉措,才會考慮開始談判。他認為,在中國看來,這場關稅對峙的走向,將是未來4年中美雙邊關係如何發展的前哨。

新加坡《聯合早報》評論指,美方的對華關稅戰難以達到目的,根本上是他們高估了自己手中的籌碼,低估中國的韌性和反制效果。

美國諾貝爾經濟學獎得主約瑟夫‧史蒂格利茨(Joseph Stiglitz)。

德國《明星》周刊23日訪問美國諾貝爾經濟學獎得主約瑟夫‧史蒂格利茨(Joseph Stiglitz)表示,面對美國的關稅行動,中國沒退縮,也沒主動推動達成協議,中國已經得出結論:自己掌握著主動權,「如果美國減少購買德國和中國的商品,它將面臨供應問題和更高的通脹水準」。當被問及中國是否會贏得與美國的貿易爭端時,斯蒂格利茨說「我認為會,中國經濟地位穩固,而美國卻在走弱。中國人希望成為國際上最可靠的貿易夥伴。」

英國《金融時報》24日稱,美企正在計算白宮發動關稅戰的代價,運輸、能源、電訊、建築等產業的公司高層都對美政府全面關稅行動的後果發出了警告。數據顯示,截至本周二,標準普爾500指數中不到1/5的藍籌股舉行了第一季財報電話會議,其中超過90%的電話會議提到了關稅問題,44%的電話會議提到了「衰退」一詞。

在美國國內,美國民調機構皮尤研究中心23日公佈一項調查顯示,59%的美國受訪者不贊成美國政府提高關稅,39%的人表示贊成;另一項路透/益普索的最新民調顯示,只有37%美國受訪者表示自己對政府在經濟議題上的處理方式感滿意。同時,美國12個州的總檢察長提起訴訟要求法院宣布聯邦政府的「對等關稅」非法,並阻止其實施。