作者:周春玲,全國政協委員,香港高昇基金执行主席

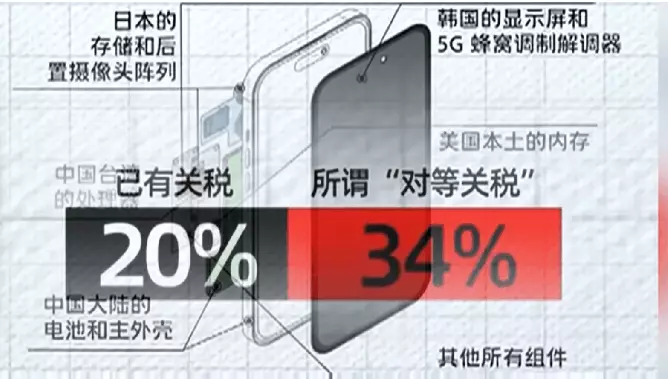

近日,美國總統拜登正式簽署了行政命令,禁止或限制美國企業在半導體、量子信息技術及人工智能3個敏感科技領域對華(包括港澳)投資。

而據路透社等外媒報導,英國正在考慮是否跟進這一制裁。

後期是否會有更多西方陣營國家加入,尚未可知。

無獨有偶,美國基於2020年的制裁名單,正式決定禁止香港特首出席亞太經濟合作組織(APEC)會議。雖然港府與國家外交部都表示強烈反對,但這一系列舉動造成的「寒蝉效应」正在香港業界蔓延。

制裁一道一道頒布,給本就亟待復甦的香港商界帶來了更大的壓力。香港不少從事對外貿易的業界人士都不由得擔憂國際外部營商環境日趨嚴峻。

然而,事態是否真的有各位持份者所擔憂得那般嚴重?

僅就本次制裁令來看,首先應該承認美國禁令對香港會產生一定的負面影響。香港與美國經貿關係密切,特別是在服務貿易方面,美國現在是香港最大的服務貿易輸出目的地(超過中國內地),和第二大的服務貿易輸入來源地。

過去美制裁中國內地,還留有香港這個通道,但近期禁令的要害是謀求香港「去兩制化」,特別註明將香港、澳門一並列入制裁範圍,體現出美國政府對港澳政策的新路線。

不過,翻查美國財政部根據行政命令制訂的擬議法規文本,美方新措施主要針對投資,受限制投資行為的定義也並不涵蓋大學之間的研究合作、銀行借貸或匯款等。香港業界在禁令所涉科技領域的發展也並不突出,禁令對香港科技界的實際影響有限。

如果從更宏觀的視角來看,一個重要的基本判斷是:英國不等於歐洲,美國不等於西方,西方不等於世界。

美國對華一系列禁令,英國估計會很快跟隨,但整個歐洲就不一定。西方陣營看似鐵板一塊,其實也有不同聲音。許多國家都在謀求將自身打造成國際秩序中的「平衡塑造者」。

例如法國強調戰略自主傳統,這一傳統最早源於「戴高樂主義」,即法國的經濟、軍事、外交不可以過度依附於某個國家,只有做到獨立自主,才能夠更好地維護法國的利益。

在戰略自主意識的驅動下,法國反對單極秩序和兩極秩序,但會在適當的時機,有選擇地與大國結盟。而在與大國合作時,也會有意識地與大國保持距離,以避免過度依賴。

法國駐港澳總領事杜麗緹(Christile Drulhe)年初接受採訪時就表示,「目前在港法國企業子公司或附屬公司有365家,另有400至500家由法國國民或法國投資者管理的公司。許多法國國民選擇在港創辦創新型公司,尤其在金融科技領域,未來肯定會有越來越多法企搶抓從香港進入粵港澳大灣區市場的機會。」

整體商品貿易數據方面,香港主要貿易夥伴排名順序是:中國內地、東盟、中國台灣、歐盟、美國。也就是說,美國制裁從來不等於全球制裁,美國之外還有廣闊天地。歐盟、東盟都是香港可以通過深化貿易伙伴關係把握住的理想合作夥伴。

當前大國間力量對比發生深刻變化,國際關係的緊張是必然,但並沒有封死香港對外開放與合作的出路,香港要做的,就是在「一國」的基礎上,把「兩制」優勢發揮到最大。

基於此戰略判斷,香港不能輕言放棄自身優勢,而應繼續發揮好自身對外開放窗口和渠道的角色,堅定強化與發達經濟體國家和世界主要市場接軌。

香港一直以來之所以為世界所矚目,不僅是基於其獨特的地理位置、歷史背景、人文環境,更是因為它是中國插在西方市場裡的唯一一顆棋子。

圍棋中有「本手」、「妙手」、「俗手」之分,香港這顆棋子要在中西對弈中發揮最大影響力,就要在外部環境平靜、乃至趨於惡劣時做到「本手」,以中庸之道守住香港業界的基本盤,為未來打好基礎;在環境向好時以「妙手」畫出點睛之筆,譜出香江的高歌;同時,無需為當前的短淺之勢所惑,沉溺於香港已孤立無援的假象中,否則將難免出現「俗手」。

世界局勢越是複雜和艱鉅,信心與定力就越是比黃金更重要。

簡思智庫

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **