作者:李達詩,資深政經評論人。

美國總統大選鏖戰,兩位候選人鬥得你死我活,廢話、大話、惡話、髒話讓世人越來越不信任美式民主制度。沒辦法,兩位主角因為背後的利益集團驅動,輪子到今天(6日)才停下來。

特朗普有驚無險地贏得選票,一副“舍我誰其”姿態,搶先發表勝利宣言,他在勝利演辭中再次表示,“我不會發動戰爭。我要停止戰爭。”

贏者為王。

特朗普贏了,聚焦必然在他身上,把他的每一個毛孔都加以放大解讀,把他在選舉的“承諾”擺上桌面,把他的前景與末路都拎了出來。

無可否認,中美關係是中國最重要、最現實的對外關係,涉及到我們制定政治經濟、金融創科等方方面面,掌握得好,才能從容自信地面對來自美國的各種挑戰、衝突。

那麼如何看待特朗普上台?

我認為,有一個基本不變,就是美國欲遏制中國發展的格局不變,無論是哪個黨上台,對中國的政策不會發生大的逆轉,區別只是激烈一點還是緩和一點、馬上採取衝突還是邊談邊製造麻煩而已。

民主黨在拜登執政的幾年,表面上是可以談判,但這種談判只是一種“迷惑”和拖延內地的發展,本質是他們爭取時間,在國際上聚合“反華”力量來圍堵中國。

特朗普在大的反華意識形態上,沒有什麼不同,但則在策略上會有所區別。

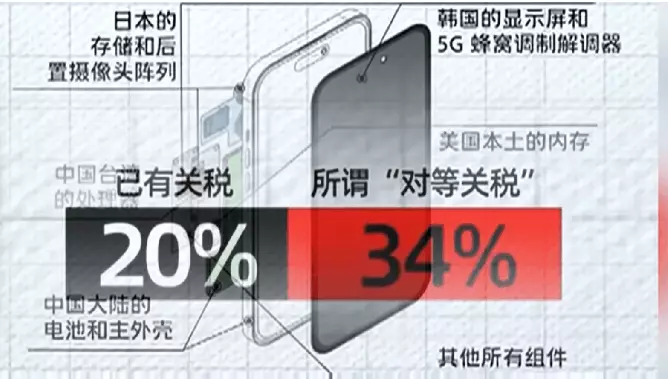

其一,特朗普又做總統,作為中美貿易戰始作俑者的他,少不免繼續跟中國糾纏不清。特朗普口號所謂“美國優先”,實乃建基於自我中心,也就形成貿易保護主義。

但從他的性格來看,上台玩的是“陽謀”。

早已公開講對華產品提高關稅,禁止美國先進科技輸出中國等等,他提前預告,也就讓我們有應對的時間和策略。

客觀而言,中國產品具有無可替代性,我們根據歐美市場的標準,有全鏈條的細分產品,早已進入到歐美市場,無論是品質和價格,都很合適,歐美國家早已習慣選用中國產品,想通過行政命令脫鉤,實踐證明是行不通的。

當然,特朗普堅持要向中國貨品加征關稅,西方盟友恐怕亦不能倖免,以我們的麻煩,也會曠日持久。

其二,儘管特朗普不會停止對中國製造麻煩,但他的兩項特徵,未嘗不可轉化為中國突破圍堵的契機,一方面是他的“孤立主義”,另一方面是他的“商人性格”。

更為重要的是,能夠影響特朗普的重要人士中,有懂中國的或在中國投資的。

如特朗普的主要支持金主馬斯克、蘇世民(黑石基金老闆)等,他們長期在內地投資,獲得中國發展的紅利把事業越做越大。

商人以利為先,特朗普很難與這兩人說翻臉就翻臉,這對我們處理中美關係,是有積極作用的。

其三,軍事方面,特朗普是商人,他的生意以及身邊的利益集團,都會影響他對於發動戰爭的動機,不會太強烈。

特朗普的邏輯是歐洲各國必須繳付保護費,否則美國不排除退出北大西洋公約組織,他堅稱自己是美國總統,不是世界總統。

因此不難理解,為何特朗普一而再要求臺灣交保護費,也埋怨臺灣搶走美國的晶片產業。

據傳媒體報導,特朗普年青時曾逃過三次兵役,隨著年齡增大,對戰爭的狂熱不會與民主黨一樣,甚至會採取審慎的態度。

我們可以觀察,如果他如競選的承諾,迅速叫停俄烏戰爭,這一姿態對緩和台海局勢有作用。如果台海局勢有緩和,將對我們集中精力發展經濟,形成有利於我的外部環境。

其四,英國民意調查機構YouGov資料顯示,大部分歐洲人希望賀錦麗入主白宮,甚至包括一些極右人士。

特朗普一旦再度當選,對於依賴美國提供核保護傘的歐洲可能是噩夢。

反過來說,對於中國則較有利,因為西方陣營將會內訌,可以形成逐個擊破的態勢。美國假如疏遠了盟友,中國所受到的國際壓力自然得到減輕。

特朗普無疑是狂人,但他骨子裡還是商人,偏向于利用談判來解決問題。

站在我們的立場,不管對方如何開天索價,只要有談判空間,就有管控分歧的機會。

觀乎賀錦麗,如果她追隨拜登路線,中國和美國的談判空間只會更少,不會更多。

賀錦麗在競選辯論中講過,美國對華政策“應該是要確保美國贏得二十一世紀的競爭”,要投資美國本土科技,以在人工智慧、量子計算等領域獲勝。她在其競選網站上寫道:“不會容忍來自中國或任何損害美國勞工的競爭者的不公平貿易行為”。

無論美國總統誰當選,我們都要放棄幻想,做好自己的事情,這才是自強的根本出路。

(本文僅代表作者個人觀點)

簡思智庫

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **