對安祿山來說,說不定反叛還有活路,只是在河南陷入苦戰......

中國史上著名的「安史之亂」,主角之一安祿山因此出了名。他被形容為禍亂天下,大奸大惡。唐玄宗的「開元盛世」,就是因為安祿山叛唐,令到唐代轉衰而滅亡。

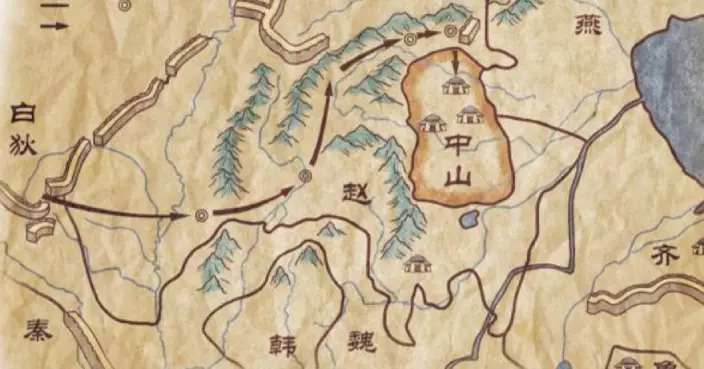

安祿山是唐代藩鎮割據勢力之一的最初建立者。天寶十四年十一月初九(公元755年12月16日),他趁唐朝內部空虛腐敗,聯合同羅、奚、契丹、室韋、突厥等民族組成共約15萬士兵。號稱20萬在薊城南郊(今北京西南)誓師,以「憂國之危,奉密詔討伐楊國忠以清君側」為藉口,於范陽(今北京)起兵。

莫高窟中描繪安史之亂後唐軍的壁畫 (網上圖片)

事實上,唐玄宗的天寶年間,明明還有高仙芝、封常清、哥舒弼、李光弼、郭子儀等名將健在,朔方、隴右之兵強盛,安祿山區區15萬人馬,為何敢於造反?就要看看他本身的多項條件。安祿山當時身兼盧龍、范陽、河東三個節度使,手下的軍隊二十多萬,對於他管理的節度使轄區,區中的軍事、行政和財政都能夠控制著,要說他是當時唐朝實力最強的節度使,也應該沒錯的。一旦朝早的安祿山要一點野心,有這客觀條件造反,乃人之常情。

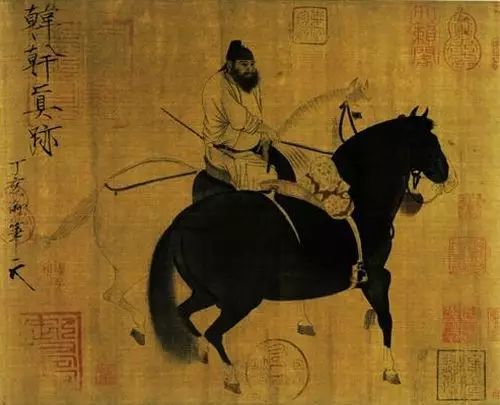

安祿山畫像 (網上圖片)

另一方面,當時唐朝能夠控制的軍隊中,能夠抗衡安祿山的就只有朔方節度使手下的軍隊,但朔方節度使並不完全被唐玄宗信任,反之,唐玄宗對安祿山的信任,還超過朔方。再了解一多一點安祿山和朝中大臣的關係,很大多數都密切,故安祿山能夠全面掌握朝廷的真實底細。起兵前夕,安祿山得知朝廷實際上並沒有多少實力,真正戰鬥力比較強的軍隊,都在各個節度使手中,除了朔方軍和隴右軍近一點,其他的都「遠水救不了近火」。

在安祿山未反唐之前,唐玄宗任用李林甫為相期間,李林甫權術手腕高超,將安祿山玩弄於股掌之中,好幾次安祿山差點被李林甫搞死。不僅如此,安祿山身邊的親信也遭到李林甫滲透,更讓安祿山如履薄冰。再之背後還有個更加狡猾更加深不可測的唐玄宗,也可讓李林甫一生牽引著他的鼻子走。這段時間,安祿山立足未穩、顧慮極多,應該沒有膽胡思亂想。

安祿山畫像 (網上圖片)

不過李林甫死後,朝堂人才青黃不接,於是只懂斂財的楊國忠接班。他無法有效的控制安祿山,只能簡單粗暴的打壓和排擠,而唐玄宗又企圖讓兩人互相牽制,安祿山的氣焰這才開始囂張起來。

再者唐玄宗年紀老邁,安祿山雖然一直討好、巴結唐玄宗、楊國忠、楊貴妃,還算成功,但一旦唐玄宗駕崩,安祿山就極可能成為繼位皇帝要拿來開刀,以樹立權威的最佳對象,所以他必須先下手為強。鋌而走險,贏了就做皇帝開基立業,輸了就是死。說不定,反叛了還能有活路。

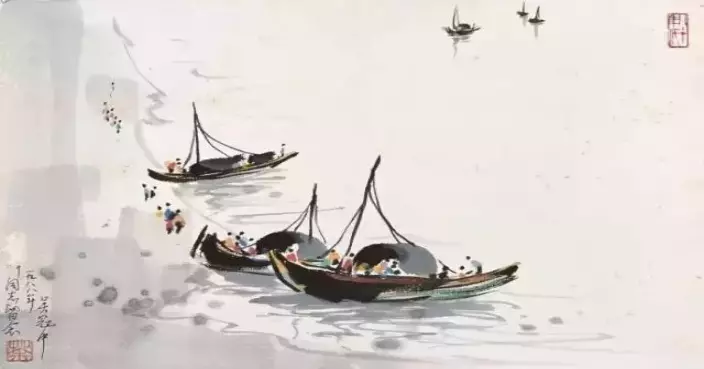

以「安史之亂」時唐明皇避難入蜀為題材的《明皇幸蜀圖》 (網上圖片)

從當時形勢上說,如果安祿山的冒險比較順利,也就是從河北一帶起兵,長驅直入,直奔長安,就可以迅速控制華北和關中地區,同時切斷江淮財賦和朝廷間的交通,就能立於不敗之地。只是沒想到,叛軍在河南就陷入了苦戰,被朝廷調集的軍隊纏住......