中國古代有「五穀豐登,六畜興旺」之說,「六畜」這個詞最早出自《左傳·僖公十九年》(公元前641年)的「古者六畜不相為用」。另外《周禮》有載:「其畜宜六擾」,漢代鄭玄註:「六擾,馬、牛、羊、豚、犬、雞。」可見馬、牛、羊、豬、狗和雞,是中國古代的六種主要家養圈養動物。所以,多年來都有研究去了解下,「六畜」的起源或出現的時間、地點、作用等,亦是一個重要的學術課題。

網上圖片

據研究推斷,中國在新石器時代早期(距今約12000年以前),並沒有家養動物的證據。到了近約10000年,中國才有最早家養動物痕跡。

1. 狗

按照目前為止所知的材料,中國最早出現的家養動物是狗。在距今10000年左右的河北省徐水縣南莊頭遺址,出土了一塊狗的左下頜骨。另外,在距今大約9000年前的河南省舞陽縣賈湖遺址中,有11隻狗被分別埋葬在居住地和墓地,這是當時的人對於狗的一種有意識處理,顯示人和狗的特殊關係。據推斷,當時人類飼養狗,主要為了狩獵、看守家園、作為隨葬動物或寵物。當時,狗的家畜化,也令人類的狩獵策略、戰術或技術發生變化,但就沒有為人類提供多少穩定的肉食來源。

河北省徐水縣南莊頭遺址出土的狗左下頜骨 (網上圖片)

2. 豬

中國先祖將野豬馴化成家豬,目前所知最早在距今大約9000年左右。考古學家對河南省舞陽縣賈湖遺址出土的豬骨,經過科學測量等研究發現,其豬群年齡集中在特定年齡階段,有別於野豬;豬的個體數遠遠大於野豬種群;此外,分析結果也證明這些豬的食譜,與人工餵養有關。一系列判斷結果證明,距今大約9000年左右的賈湖遺址,已經存在家豬。

家豬數千年來,既是中國人最主要的肉食資源,同時在精神領域也扮演重要角色。家豬飼養技術,還隨著文化遷移普及到東亞地區。

漢代陶製豬廁模型 (網上圖片)

3. 羊

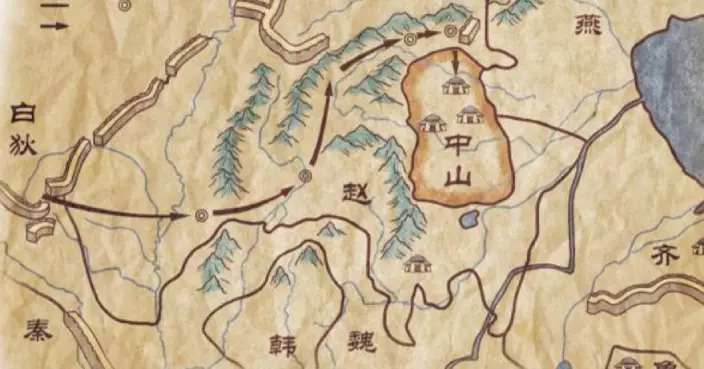

家養綿羊,及後來出現的山羊,可提供肉食及奶製品,對古代祭祀也至關重要,羊毛更為衣著提供原材料。迄今為止,可確認的中國最早綿羊出現在距今5600年至5000年前的甘肅和青海一帶。考古人員在那個年代的墓葬中,發現隨葬的綿羊骨骼,並在距今5000年至4000年左右的黃河中上游地區多個遺址,發現更多綿羊骨骼,數量隨著年代變化逐漸增多。有的遺址更發現有灼過的綿羊肩胛骨,顯示其與占卜有關。DNA的研究結果證實,中國的綿羊最早起源於西亞地區,據握斷,馴化的綿羊,很可能是通過文化交流由中國境外傳入。

4. 牛

中國古代黃牛是距今5000年左右從中亞地區傳入。迄今為止中國最早發現的黃牛位於5000多年前的甘肅地區;多個遺址中出土的黃牛數量逐漸增多;測量黃牛骨骼結果證實,與商周時期可確定為家養黃牛的數據十分接近;距今4500年以來,黃河中上游地區的多個遺址中都發現埋葬黃牛現象;DNA測量結果證明,它們與起源於西亞地區的黃牛屬同樣譜系;食譜研究證實牠們食用的是人工餵養的小米的秸稈等。

《清明上河圖》中以牛拉車 (網上圖片)

5. 馬

家馬是由中亞地區的野馬馴化而成,大約距今5500年左右。迄今為止中國最早的家馬發現在距今4000年至3600年左右的甘肅地區,多處遺址發現馬骨;在商代晚期的距今約3300年殷墟遺址,發現多座車馬坑,每個坑中馬數量少則1匹,多則37匹,很可能和祭祀有關。由於甘肅青海地區家馬出現的時間,與世界上最早的家馬相比要相差數千年,所以,中國的家馬或飼養家馬的技術很有可能是由中國境外傳入。

除了科學測量及鑑證,還有在甲骨文提到「王畜馬於茲牢」,「茲牢」這個地方是用來養馬的。相比之下,甲骨文並沒有講到「王畜狗」、「王畜豬」等,可見「馬」當時的重要性。家馬除了提供肉食資源,更大大提高人類運輸能力,尤其作為戰馬,在戰爭發揮重要用途。

網上圖片

6. 雞

家雞起源於棲息西南亞地區的原雞。現今發現最早的中國家雞,山土於距今約3300年的河南省安陽市殷墟遺址。鑒於考古遺址中發現的雞骨不多,養雞僅為食肉解釋似乎不夠全面。雞能生蛋、獲取雞蛋也許是養雞的另一個原因。在《詩經》中記載養雞與打鳴相關,也可能當時養雞的原因之一。

宋人《畫子母雞圖》(網上圖片)

概括而言,按照迄今為止動物考古學研究結果指出,中國「六畜」出現的時間、地點,基本上都位於中國北方,也與先秦著作記錄的「六畜」排列-馬、牛、羊、豬、狗、雞-有所不同:

1. 狗,10000年前左右,河北省南部

2. 豬,9000年前左右,河南省南部

3. 綿羊,5600至5000年前,甘肅青海地區

4. 黃牛,5000年前左右,黃河上游

5. 馬,4000—3600年前左右,甘肅東部

6. 雞,3300年前左右,河南省東部