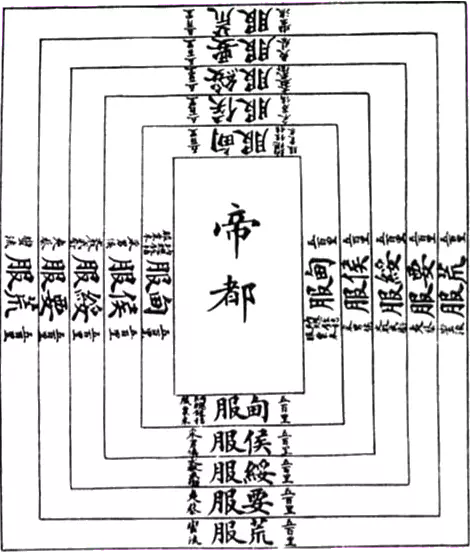

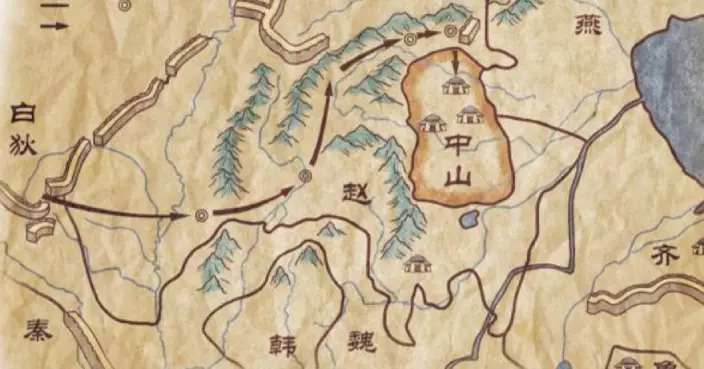

二里頭文化,是以中原地區為核心跨越新石器時代和青銅時代的文化,當中又以河南省洛陽市偃師市翟鎮二里頭村的二里頭遺址而得名。

二里頭文化出土的青銅器 (網上圖片)

1959年夏天,中國考古學家徐旭生率領小組開始在河南省中西部、山西省南部一帶開展「夏墟」的調查,同年,在河南登封市唐莊鄉花玉村發現了一處遺址,這便是1960年定名為二里頭文化的首處遺址。

網上圖片

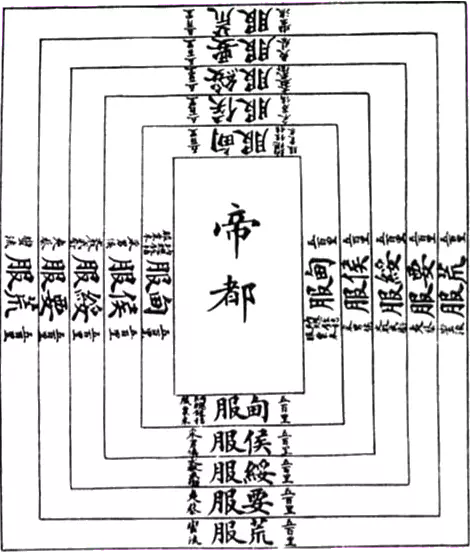

隨後又在偃師二里頭村、鞏義稍柴村、登封告成鎮、汝州臨汝鎮煤山街道、山西運城夏縣東下馮村等多處類型相似的二里頭文化遺址。其中,因河南偃師二里頭村的遺址最為豐富、典型,因此將這一區域所出土的,均命名為二里頭文化。

二里頭文化構想圖 (網上圖片)

考古學家相信,在遺址中發現的都城遺址,包括宮殿基址、鑄銅遺址、平民居住遺址、陶窯、墓葬和窟穴等,是屬於夏朝時期,橫跨公元前2395年至前1625年間。

至於在遺址發掘出的青銅器中,青銅爵是目前所知中國最早的青銅容器。遺址中還有鑲嵌錄松石的獸面銅牌飾,是目前所知最早的銅鑲玉石製品。出土的玉器有圭、璋、琮、鉞、戈、刀等,製作精美,陶器有肩飾獸頭一對的大口尊、肩飾六條長龍的透底器,氣派非凡。

不過,有關二里頭文化所代表的朝代,至今仍存在爭議。

「一夔已足」這個成語最早的相關典故出自於戰國呂不韋所寫的《呂氏春秋》,在《察傳》中有提及:「魯哀公問於孔子曰:『樂正夔一足,信乎?』孔子曰:『……若夔者,一而足矣,故日夔一足,非一足也。』」

傳說在黃帝時代,東海山上出現了一隻全身泛青色的怪獸。雖牠形狀似牛,卻頭上無角。哪怕只有一條腿,仍健步如飛。聽說在遠處看過牠的人都不敢直視牠,只因牠眼睛迸發的光芒堪比日月星辰,鼻子一搧一搧的,時不時發出比打雷還響的吼聲,實在滲人得很。這樣的生物人們都認為是不祥之物,故稱之為「夔」。

夔。(網上圖片)

幸好,這隻怪獸最終被一名勇士給收復了,當勇士把牠獻到黃帝眼前時,黃帝眼都不眨的就派人殺掉這頭猛獸。為了彰顯斬殺這頭異獸的榮光,黃帝把怪獸的皮給剝了下來,並用它制成了一面大鼓。這面鼓可神奇了,只要輕輕一敲,聲音就可以傳到五百里以外的地方。

到了堯時,夔獸的故事已經被眾人所遺忘。不過恰巧的是,此時民間出現了一位很有名氣的樂師,而他的名字也叫作「夔」。這名名叫「夔」的樂師可不是怪獸,相反是一個音樂天才。他精通音律,擅長擊罄。據說只要樂師夔一擊罄,就連遠在森林的野獸們都會趕到他的身邊,隨著音樂節奏而跳舞。

罄是一種形狀像曲尺、用玉或石頭制成的打擊樂器。(網上圖片)

由於舜十分認同音樂能教化萬民、體現天地精神的作用,所以他繼位後就著手選拔樂官。他派重黎到民間去尋找合適的人來擔當如此重任,而重黎推薦的人正是夔。夔成為樂官後也不負眾望,他到處正音協律、傳播音樂,可謂充分發揮了自己的才能。後來重黎擔心夔工作過為繁重,便建議舜再找幾位樂師協助夔的任務。可是舜聽後只顧搖頭拒絕道:「音樂之本,貴在能和。像夔這樣的人才,一個就足夠了!」果然不出舜所料,夔盡職盡責,成功透過音樂把中原的文化傳播到了四方各地。

網上圖片

儘管夔功績累累,但後人對他的認識仍不多,甚至不少人把他跟黃帝時代的夔獸混為一談。因為舜曾經說過「夔者一而足」,所以很多人就訛傳這位樂官只有一條腿,嚇得魯哀公得知後連忙向孔子請教。「我聽說樂官夔只有一條腿,是這樣的嗎?」孔子聽後不由得笑了笑,擺擺手道:「不是這樣的。一條腿的是黃帝時期所捕捉到的怪夔,但我們樂官夔可是人啊!怎麼會只有一條腿呢?」見孔子堅決地否定,魯哀公便追問道:「那『夔者一而足』這句話到底是甚麼意思呀?」孔子不徐不疾地解釋道:「這句話的意思是說精通音律的夔有一個就夠了,並不是說他只長了一條腿。」後來人們避免誤會,都把「夔一足」的說法改成「夔已足」。

後世據此典故引申出「一夔已足」這個成語,形容只要是專門人才,有一個就足夠了。