中大昨日舉辦首屆中大創新日,展示大學近年二十個研究成果,包括中大衞星項目和機械人發明、智能磁導內窺鏡以減微創手術切口等。此外,中大亦設立了創博館,為中大成員提供一個展示科研成果及連接業界資源的平台,以實現知識轉移。

資料圖片

中大昨於大學新開設的創博館舉行中大創新日暨創博館開幕典禮,創新及科技局局長薛永恒致辭時指,很高興在活動上看到許多成功的前沿研究已發展成為創新技術,而政府亦積極推動創科發展,希望為香港經濟注入新動力,為年輕人提供更多優質的就業機會。

中大校長段崇智指,中大致力將研究、創新和企業連結發展成一個充滿活力和生產力的創新生態圈,包括以大學既有及具策略願景的研究和創新方向為全球帶來影響力,並以公私營合作夥伴模式,把握與私營機構和政府部門合作帶來的機遇。

資料圖片

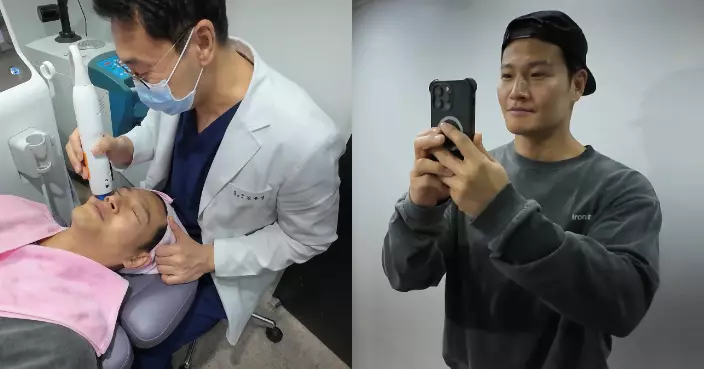

中大創新日分別於創博館及康本國際學術園展示二十個由中大教授主導的創新研究,當中亦展示醫學院外科學系教授李崢透過改良內窺鏡的設計,所製作的新型磁導內窺鏡,儀器上帶有磁力的鏡頭,在手術時將儀器放入病人體內,透過磁力「貼」在胸腔壁,可讓目前須兩個切口的肺部手術減至一個。李崢預計三年後可正式採用相關技術,暫可應用於肺部手術,未來估計可將技術拓展至腹腔手術。

資料圖片

為推動創新生態圈的發展,中大設有支援部門,例如研究及知識轉移服務處,協助中大研究人員的工作,所提供的服務包括為教授的研究尋找合適的支持資源,協助他們申請資助和促成與校外團體的合作等。研轉處亦負責制定及推行提升大學研究水平的相關政策,並鼓勵師生將研究成果和專業所長應用於社會。

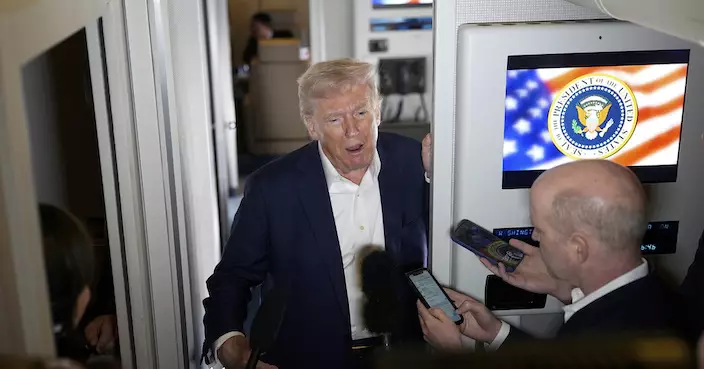

中大舉行創新日,創科局局長薛永恒參觀科研成果。

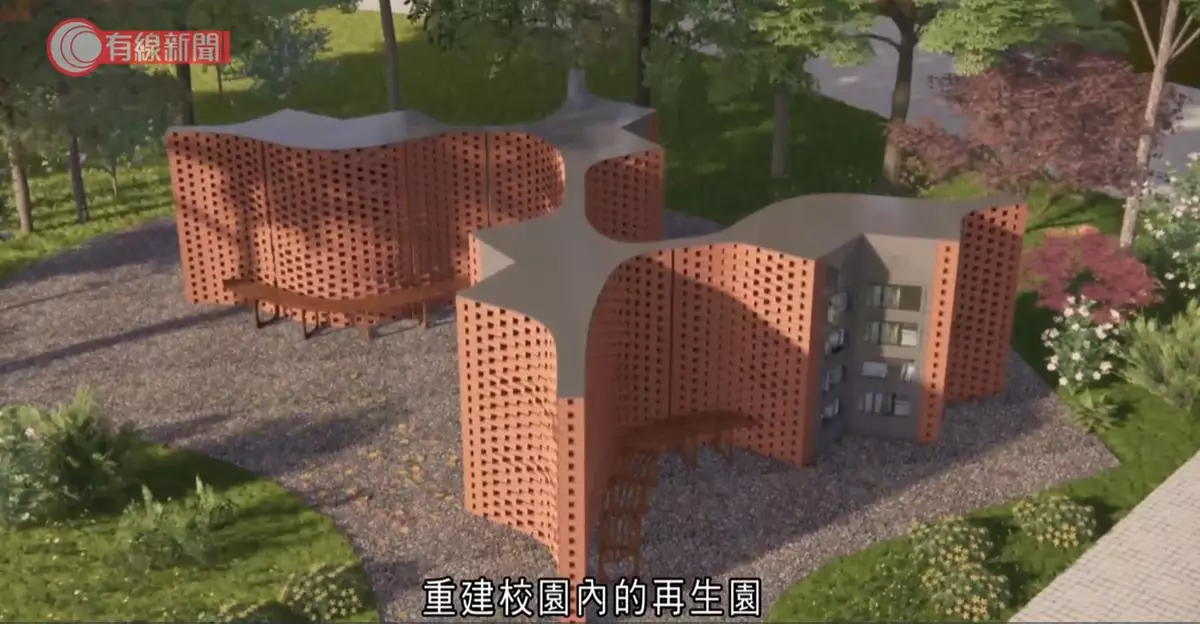

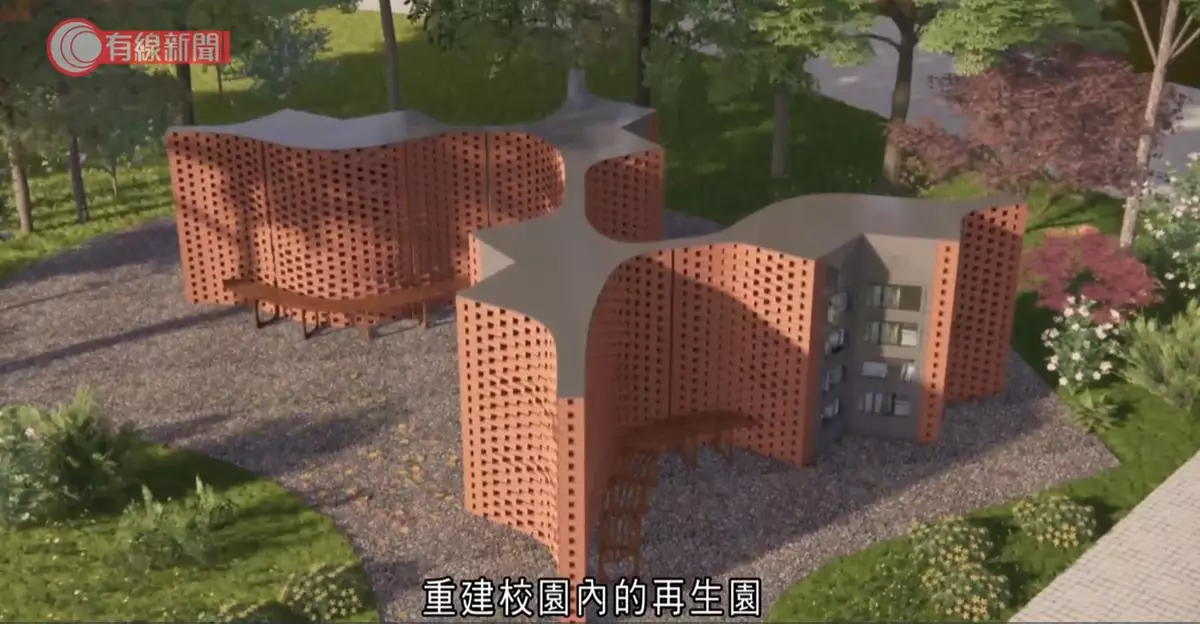

中大研發的CU-Brick自動化線控砌磚機械人投入運作,用於重建校園内的再生園。

中大研發的自動化線控砌磚機械人投入運作,用於重建校園内的再生園。有線新聞影片截圖

機械人由中大機械與自動化工程學系研發,整體成本大約15萬元,裝置是用特定的線條連接著四條鐡柱,使用者需要先在系統設定指令,機械人就會透過指令,將地盤工人預先放置在指定位置上的磚頭夾起,途中會在空中調整方向,再將磚頭放置指定位置。機械人裝置上設有鏡頭,當鏡頭發現磚頭偏離位置,就會自行作出調整。

中大機械與自動化工程學系副教授劉達銘。有線新聞影片截圖

有線新聞影片截圖

有線新聞影片截圖

有份研發機械人的中大機械與自動化工程學系副教授劉達銘表示,機械人較傳統機械臂所需要的空間小,會有較大靈活性和彈性,而相比起人手砌磚,機械人在砌置不規則建築時精準度更高,所需要的人力亦較低,更具時間成本效益。劉達銘表示,機械人可以「落地」至建造道路屏障、雕塑等,目標是在不影響成本的情況下,令建築物變得更美觀,將邀請發展局及建造業到學校了解技術。

再生園佔地約120米,高2.5米,由超過5,800磚塊組成,預計四月落成、下半年啟用。有線新聞影片截圖

有線新聞影片截圖

劉達銘又表示,會持續優化機械人設計,未來將致力開發自動灌漿系統,毋須再有工人在旁協助,實現全自動線控砌磚機械人。團隊亦會探索使用開放框架線纜驅動平行機器人技術,令整體設計更具靈活性和適應性。

再生園佔地約120米,高2.5米,由超過5,800磚塊組成,預計四月落成、下半年啟用。有線新聞影片截圖

不過現時仍要靠人手在磚塊與磚塊之間塗上水泥,機械人每日會砌疊一至兩層,每層大約放150粒磚頭,連同師傅塗上水泥,約一個鐘便完成。「再生園」是一處佔地約120平方米、高2.5米的休憩空間,由超過5,800塊磚塊組成。預計該園區將於四月完工,並在下半年正式對中大師生開放。團隊期望CU-Brick技術能廣泛應用於結構複雜的藝術建築,協助建築師實現更多創新設計。