「一枕槐安」亦作「南柯一夢」,出自於唐人李公佐所撰的《南柯太守傳》:「『吾南柯政事不理,太守黜廢,欲借卿才,可曲屈之,便與小女同行。』……二使因大呼生之姓名數聲,生遂發悟如初。見家之僮僕擁篲於庭,二客濯足於榻,斜日來隱於西垣,餘樽尚湛於東牖。夢中倏忽,若度一世矣。」

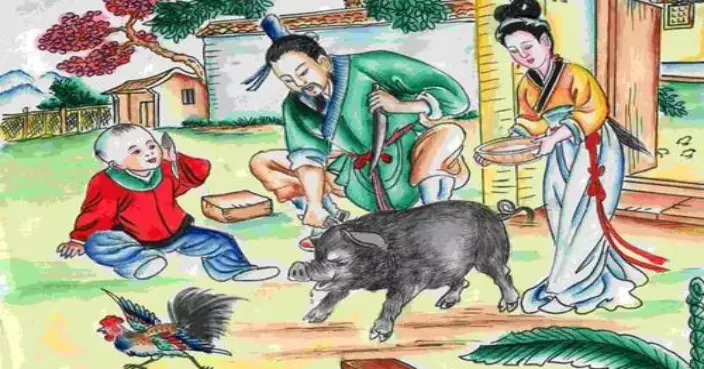

相傳在唐德宗貞元七年九月,有一東平郡人淳于棼與友人們在槐樹下飲酒作樂。一輪酒酣耳熱後,淳于棼很快便醉的不醒人事,而在這酒醉恍惚間,他作了一個夢。

在夢中他得到大槐安國國王的青睞,不僅被招為駙馬,還當了南柯郡的太守。他享有着潑天的富貴,又因施政得宜,所以在夢中他可以說是受到萬眾愛戴。即便後來妻子過世,他的子女都有着理想的發展。

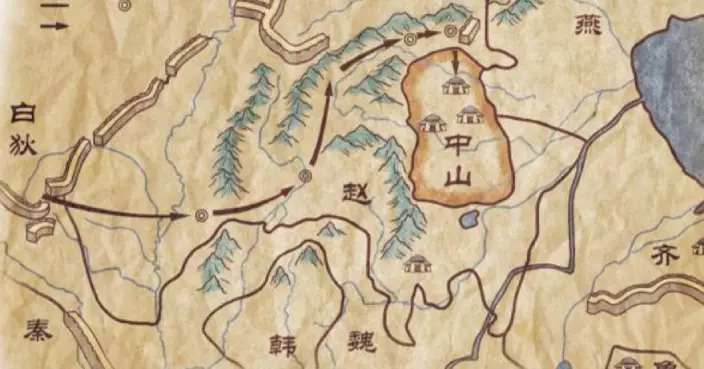

不料,大槐國突然受到檀蘿國的入侵,但因為淳于棼不通曉軍事,所以在倉促應戰下,淳于棼便被檀蘿國的軍隊打得落慌而逃。敗仗而歸後,國王早已因戰敗一事而不再信任他,所以淳于棼只好解甲歸田,回家鄉探親,以解心中之苦悶。

就在此時,熟睡的淳于棼聽到耳邊有人大喊他的名字,他倏的一下睜開了眼睛,驚覺自己並不在回鄉的路上,而是睡在破舊的東廂房中。他揉了揉眼睛,才發現原來是他的朋友們把他送回家了。

眼看家中的僕人依舊拿著掃帚打掃庭院,而剛才喝剩的酒依然擱下東窗下,他才終於清醒過來。他沒想到這短短的一會兒夢,就好像經歷了一整輩子的起起伏伏一樣。自此他也不由得感嘆人生如夢,得失無常之理。

後來這個故事便被濃縮為成語「一枕槐安」,亦作「南柯一夢」,多用來比喻人生與富貴的無常。