五代十國,國家局勢一片混亂,同一時間遼國的勢力在邊境不斷壯大,與遼國接釀的後周對遼國充滿戒心。公元959年,後周的世宗皇帝駕崩,由年僅七歲的恭帝繼位。就在這個時候,邊境報稱北漢和遼國的軍隊聯合南下進攻,而且聲勢浩大,要求朝廷派兵防守。

宋太祖 (網上圖片)

當時任殿前都點檢(禁衛軍最高長官)兼宋州歸德軍節度使的趙匡胤,接到皇帝的詔命出兵救援,賜於他金帶、銀器、鞍馬、鎧甲、器仗數十萬,希望可以化解今次危機。

世宗很賞識趙匡胤。(網上圖片)

趙匡胤曾經跟隨世宗四處征戰,頗有戰功,深受其器用,因此恭宗對趙也很信任。估不到,這次出征,大軍也沒有去到邊境,只去到陳橋驛,趙匡胤的弟弟趙光義和一班下屬,鼓動士兵發動兵變,反叛後周,更為趙匡胤披上黃袍,擁立他為皇帝。

陳橋兵變。(網上圖片)

趙匡胤欣然接受,於是率兵返回開封。回到都城,他約束將士,不得胡亂殺戮。結果,只遇到零星的抵抗下,便順利進入宮中。恭帝眼見大勢已去,於是禪位予趙。史稱「陳橋兵變」。趙匡胤即位後,改國號為宋,是為宋太祖,定都開封。之後,便開始了他統一全國的大計。

設計圖片

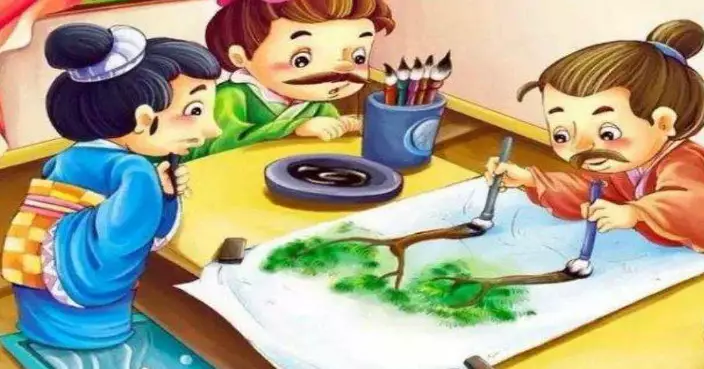

「雙管齊下」這個成語最早的相關典故是出自於唐代朱景玄所寫的《唐朝名畫錄》,在卷九十七有提及:「惟松樹特出古今,能用筆法。嘗以手握雙管,一時齊下,一為生枝,一為枯枝。」

唐代畫家張璪不但擅長文學,其畫技還十分高超。當朝宰相劉晏很欣賞他的畫,還特意邀請他去京城,舉薦他擔任檢校祠部一職。可是後來張璪因事獲罪,被相繼貶為衡州司馬以及忠州司馬。由於張璪在官場上鬱鬱不得志,以至於他把更多的心思和時間都放在畫畫上。他山水松石畫中激越的筆勢、颯爽英姿吸引了時人的目光,甚至連當時有名的畫家畢宏都問他到底師從何人。

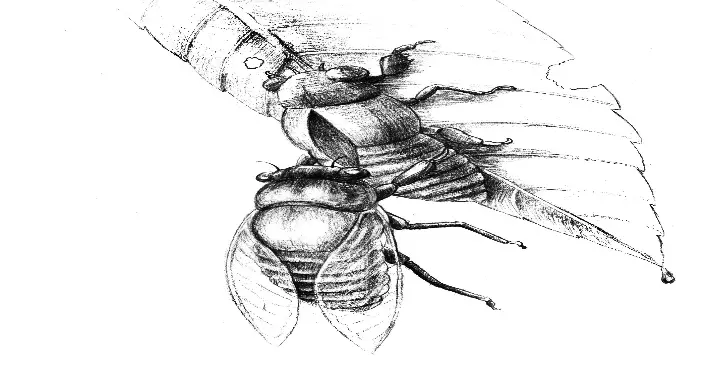

張璪曾畫有《松石圖》、《寒林圖》、《松竹高僧圖》等作品,並著錄於《宣和畫譜》,但其實多數作品已失傳。(網上圖片)

張璪善畫山水,尤精松石。雖然他的技法受到王維水墨畫的影響,但他也有自己獨創的技法和風格。因為他的松石畫常常透露出獨特的意象,所以總是引起京中的猜畫風潮。每當畫成,人們都會爭相搶購。

建中三年,張璪作畫於長安。聽說當時張璪手執兩筆,同時作畫。更人驚訝的是,兩支筆可以畫出不同的景象。一支畫出鮮活的松枝,另一支畫出幹枯的樹幹,氣勢超然。要是張璪畫到得意之處,更是會以手醮色,直接揮塗。可別小看張璪的指畫,他可以單憑手指就把山石的凝重,泉水的徑流,表現得活靈活現。凡是看過他作畫的人,沒有一個不佩服他那雙管齊下的本事,甚至後來王默的「腳蹙手抹」也是受到張璪指畫的啟示。

雙管齊下 (網上圖片)

面對畢宏的提問,張璪僅回答了一句「外師造化,中得心源。」這句話的意思很簡單,當中的「造化」指的就是大自然,「心源」也即作者的內心感悟,所以這句話的意思就是說大自然是藝術的根源,而畫師們就該師法自然。可是自然之美能不能轉換成藝術之美,還是得看藝術家的內心情思和作畫構設。張璪的這句話是中國美學史上「師造化」理論的代表性言論。

後世據此典故引申出「雙管齊下」這個成語,成語中的「管」字其實就是筆的意思,原指手握雙筆同時作畫;後比喻做事同時兩個方面進行或同時使用兩種方法解決問題。

網上圖片