宋代散文沿著唐代散文的道路發展,最終成就更大大超過了唐文,因此「唐宋八大家」之中,當中有六人便出自宋代。

韓愈 (網上圖片)

宋代作家吸取了唐代古文的經驗和教訓,使古文更加健康地發展。唐代的韓愈、柳宗元等人,在古文的章法、句法等技巧和敘事、議論等功能方面,都為宋代作家提供了有益的啟示。

事實上,韓愈古文過於艱澀,之後的古文作家也因襲了這個缺點。直到宋代的作家,才看到了唐代古文的得失,於是歐陽修等人既採取古文作為主要的文體,又反對追求古奧而造成的險怪艱澀,從而為宋代古文的開展了一條新的道路。

蘇軾 (網上圖片)

宋代散文的文體出現了多樣化的趨勢,例如歐陽修、蘇軾等人,便在吸收了駢文在辭采、聲調等方面的長處,以構築古文的節奏韻律之美。同時,他們又借鑑古文手法,對駢文進行改造。這樣,古文和駢文經過取長補短而各自獲得了新的活力。此外,宋代散文中還出現了獨具一格的筆記文。這種文體長短不拘,輕鬆活潑,是古文文體解放的重要標誌。

王安石 (網上圖片)

散文在傳統上具有議論、敘事、抒情三種主要功能。在宋代散文中,這些功能更加完善,而且融為一體,使散文實用價值和審美價值更好地結合起來。宋代的政論文和學術論文特別發達,王安石、曾鞏等的散文議論功更開始臻於完善。

以歐、蘇為代表的作家則更加注意三種功能的融合,加強了散文的抒情性質與文學意味。如歐陽修的史論在議論中滲入強烈的感情色彩,蘇軾的亭台記把敘事與議論結合得天衣無縫。《秋聲賦》、《赤壁賦》等散文名篇更成為千古絕唱。

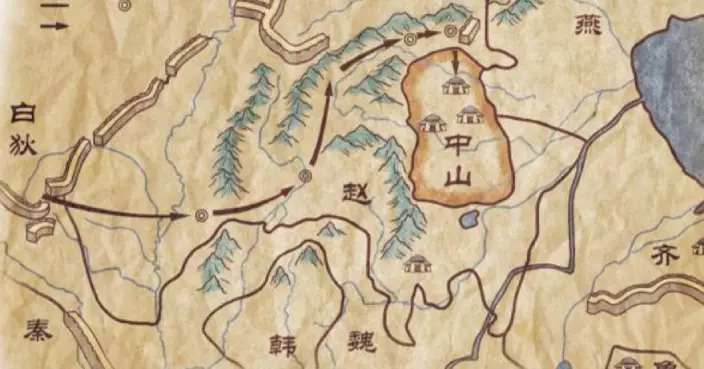

廣東三省交界的地方不多,而在歷史上曾經留下三段重要歷史就更少了。歷史上第一位與鷹揚關有關的英雄是岳飛,他曾經駐守過此關;第二位是太平天國名將石達開,他曾率軍此關激戰三天三夜並留下「太平天國古戰場與三十六墳」遺址;最後是紅七軍於1931年1月曾路過此關,並留下戰壕、堡壘等等。

鷹揚關 (網上圖片)

鷹揚關被稱為「一腳踏三省」景區,群山連綿,林木茂密,河水相隨,是連山的主要人文旅遊景點之一,面積約12000平方米。現部分建成了防護牆,主要文物遺跡有古城牆、古戰壕、古堡壘等。20世紀70年代,當年的紅七軍戰士、廣西壯族自治區原主席覃應機曾多次到鷹揚關一帶尋找當年埋藏的武器,但因時間間隔太久未能找到。

鷹揚關處身「一腳踏三省」之地,具相當的戰略價值。(網上圖片)

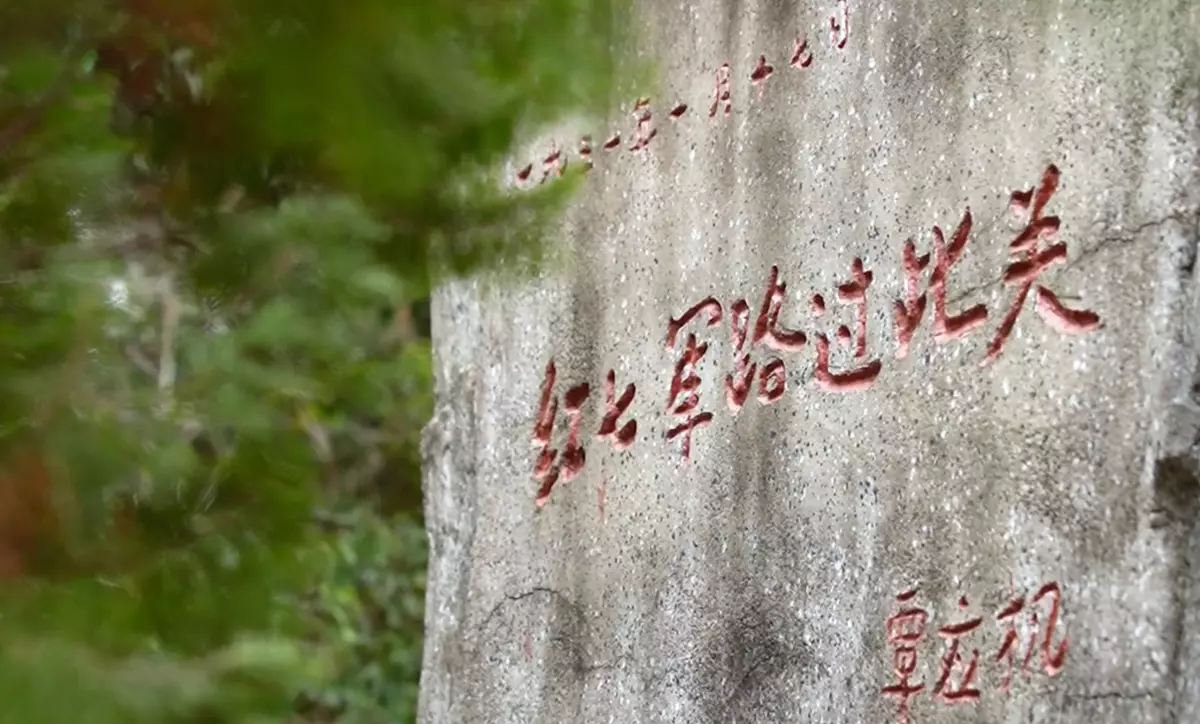

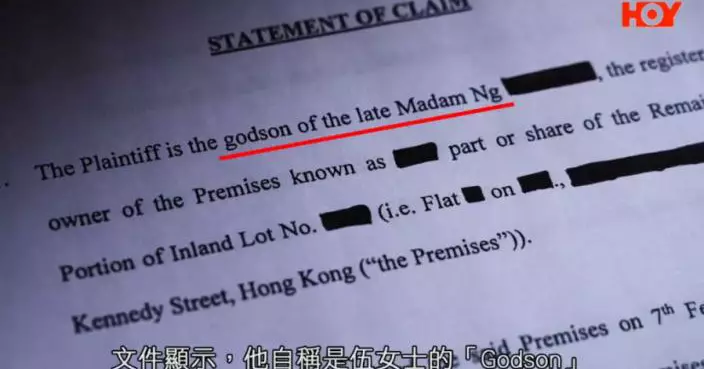

1992年,覃應機應邀到連山參加自治縣成立30周年慶典,並在鷹揚關故地重遊時,親筆題寫了「紅七軍路過此關」。因其獨特的地理位置和厚實的歷史人文內涵,1999年連山縣委、縣政府將鷹揚關打造成紅色旅遊景區,準備修復古城樓、城牆、戰壕、堡壘等遺址。

紹興九年(1131年)曹成擾亂地方,時岳飛率兵追剿至鷹揚關,最後迫使曹成二萬逃兵降服,此處便是傳説中嶽飛途中飲馬的地方。(網上圖片)

1929年12月11日,鄧小平、張雲逸等發動百色起義後,創建了中國工農紅軍第七軍和右江工農民主政府。1930年9月底,紅七軍根據中央的指示,離開左右江根據地,開始東征,向中央蘇區轉移,於1931年1月14日抵達廣西賀縣桂嶺圩。17日,其中部分紅七軍300多人在營指導員黃一平的率領下,經板沖、爐衝口入連山上草鷹揚關。在黑夜裡將一部分帶不走的小炮和步槍分開掩埋,然後繼續北行,沿上草萬里坪、銅羅塘、大小眼、芙蓉山走向禾洞白石關等地,到江華與紅軍大部隊匯合。

遺址內設有紅七軍紀念館 (網上圖片)

紅七軍從廣西轉戰江西途中,於1931年1月翻過湘桂邊的大錫界到達江華碼市,接著進入連縣。21日起在連州城外駐紮7天,進行宣傳和籌款。其間,紅七軍愛民護民,一切以人民利益為先的行為感動了惠愛醫院的護士和牧師。於是,牧師那夏禮主動請求紅七軍把傷病員留在惠愛醫院進行治療,保障了傷病員的安全。部隊把100多名傷病員集中起來,由連縣籍教導隊長馮達飛護送到位於雙喜山上的惠愛醫院,進行住院治療。

紅七軍畫作 (網上圖片)

不久,幾十名輕傷病員治癒歸隊,另外幾十名重傷患半年後也痊癒了。恢復健康的傷病員,通過地下黨和教會的關係,轉道香港、上海,進入中央蘇區。這支隊伍是最早進入粵境的紅七軍,也是最早抵達連山境內的中共武裝。紅七軍途經連山境內時,紀律嚴明,待人親善,購物付款,沿途宣傳黨和紅軍的政策,給連山各族人民留下了深刻印象,使連山人民對中國共產黨和紅軍有了深刻認識,播下了革命的種子。

紅七軍昔日作戰時留下的堡壘 (網上圖片)

鷹揚關紅七軍戰鬥遺址位於廣東省連山永和鎮鷹揚關景區內,是粵桂兩省的交界點。2012年開始,連山縣委、縣政府對古城樓、城牆、戰壕、堡壘等遺址進行修復,建成紅七軍紀念館、紅軍廣場、紅軍戰士浮雕、紅軍亭、廉政警句格言塑石等。

景區內的紅七軍浮雕牆 (網上圖片)

紅七軍紀念館展館主要內容有將軍風采、起義北上、革命火種傳連山、戰鬥場景、會合中央紅軍、名垂青史等。紅七軍紀念館展陳面積近240平方米,展線長度近63米。展櫥12個,展示實物有紅七軍戰士用過的鍋、碗、草鞋、紅軍衫、布鞋、仿製槍、土炮、迫擊炮等以及《中國早期農民革命領袖韋拔群》《紅七軍在河池》《最早抵達連山的中共武裝——紅七軍紀事》等黨史書籍和一些珍貴的歷史照片。紅軍廣場面積近500平方米,有紅軍戰士浮雕、宣誓廣場等。該遺址現保護良好。

覃應機親筆題字「紅七軍路過此關」 (網上圖片)

2013年12月遺址被廣東省委黨史研究室公佈為廣東省中共黨史教育基地,2019年4月被廣東省人民政府公佈為省級文物保護單位。

文章文字版權由廣東人民出版社許可