明朝的鄭和 (1371—1433年) 曾七次下「西洋」,被視為航海壯舉。然而,鄭和下西洋之前,還曾度「東洋」。可能因為下「西洋」的壯舉太偉大,令「東洋」鮮為人知。

明朝建立前後,倭寇猖獗,邊患頻仍。朱元璋一怒之下斷絕中日交往,實行海禁。到了朱棣奪得帝位後,希望四海賓服,便試著開放海禁,豈料讓日本浪人有機可乘,「倭寇」勢力漸大,甚至有時候明朝官軍都不能敵。

《抗倭圖卷》中倭寇洗村 (網上圖片)

據明末清初顧炎武《天下郡國利病書》載:「永樂二年四月,夷船一十一隻,寇穿山,百戶馬興與戰死亡。尋寇蘇州府松江府諸處。」日本浪人僅憑十幾隻木船,在中國東南沿海一帶如入無人之境,日寇進村燒殺淫掠,百姓避之不及,紛紛逃難。對此倭亂,明朝小說家馮夢龍在《古今小說·楊八老越國奇逢》一章中亦有描繪:「舟車擠壓,男女奔忙,人人喪膽,盡愁海寇恁猖狂;個個驚心,只恨官兵無備禦。扶老攜幼,難禁兩腳奔波......」而鄭和東渡的故事,就在這個背景下發生。永樂二年,即1404年,鄭和督師10萬出使日本。

《抗倭圖卷》中倭寇搶掠 (網上圖片)

我們讀史時,了解到「鄭和下西洋」的目的有五個:宣揚明朝國威、擴展朝貢貿易、尋找失蹤的建文帝、迎佛牙、加強同海外各國的聯繫。至於鄭和東渡的主要使命是什麼?事實上也不排除上述五個目的,尤其是尋找建文帝這項秘密使命。因為,按照地理方位,建文帝如果流亡海外,應該先到東洋,再到西洋,而東洋首站,當屬與中國一衣帶水的日本。

鄭和下西洋寶船構想圖 (網上圖片)

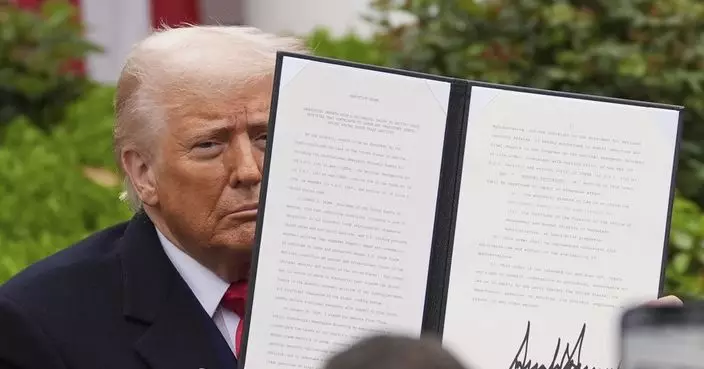

「尋找建文帝」這個使命,當然不能在史書提及,而史書記載的使命,都是正大光明。據《明史·戎馬志》載,此次鄭和出使日本只做了兩件事。第一件,就是曉諭明成祖旨意:「使其自行剿寇,治以本國之法。」第二件,「許以貿易」,雙方簽訂《堪合貿易條約》。「堪合」是明朝頒發的執照簽證,日本人在條約下,與明朝「朝貢貿易」,中國的絲綢、瓷器、書畫、資財等等,盡可以通過「合法途徑」,而非「野蠻打劫」拿走。

鄭和畫像(網上圖片)

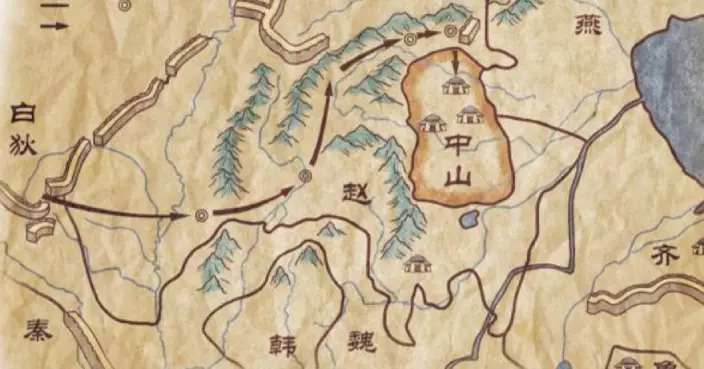

當時東渡日本也非易事,唐朝高僧鑒真,要六次才東渡成功。鄭和從桃花渡(今浙江寧波附近)東渡至日本,代表明朝政府向日本政府指出應嚴格按照會談內容辦事,不得違背。

此時日本,懷義王已作古,第三代室町幕府將軍足利義滿統一南北朝,明史稱足利義滿為「日本國王源道義」,這個日本的實際統治者,眼見明朝大隊人馬押送著大量寶物到訪,自知理虧,立即下令逮捕倭寇首領,象徵式殺了二十多個海盜浪人、將首級送給大明使者做「投名狀」,並接受明朝封號、金印、冠服等表示臣服,按屬國的名分向明朝皇帝呈遞國書,奉明正朔。

足利義滿畫像 (網上圖片)

鄭和帶著20多個倭寇首級和足利義滿「臣服表」回國「交差」,朱棣找回超越父親的面子,滿心歡喜,對日本國「嘉其勤誠,賜王九章」,又向源道義贈送金銀、瓷器、書畫等物,並允許日本國朝貢團人員總數可多至二百人,在江浙貿易。