宋代散文沿著唐代散文的道路發展,最終成就更大大超過了唐文,因此「唐宋八大家」之中,當中有六人便出自宋代。

韓愈 (網上圖片)

宋代作家吸取了唐代古文的經驗和教訓,使古文更加健康地發展。唐代的韓愈、柳宗元等人,在古文的章法、句法等技巧和敘事、議論等功能方面,都為宋代作家提供了有益的啟示。

事實上,韓愈古文過於艱澀,之後的古文作家也因襲了這個缺點。直到宋代的作家,才看到了唐代古文的得失,於是歐陽修等人既採取古文作為主要的文體,又反對追求古奧而造成的險怪艱澀,從而為宋代古文的開展了一條新的道路。

蘇軾 (網上圖片)

宋代散文的文體出現了多樣化的趨勢,例如歐陽修、蘇軾等人,便在吸收了駢文在辭采、聲調等方面的長處,以構築古文的節奏韻律之美。同時,他們又借鑑古文手法,對駢文進行改造。這樣,古文和駢文經過取長補短而各自獲得了新的活力。此外,宋代散文中還出現了獨具一格的筆記文。這種文體長短不拘,輕鬆活潑,是古文文體解放的重要標誌。

王安石 (網上圖片)

散文在傳統上具有議論、敘事、抒情三種主要功能。在宋代散文中,這些功能更加完善,而且融為一體,使散文實用價值和審美價值更好地結合起來。宋代的政論文和學術論文特別發達,王安石、曾鞏等的散文議論功更開始臻於完善。

以歐、蘇為代表的作家則更加注意三種功能的融合,加強了散文的抒情性質與文學意味。如歐陽修的史論在議論中滲入強烈的感情色彩,蘇軾的亭台記把敘事與議論結合得天衣無縫。《秋聲賦》、《赤壁賦》等散文名篇更成為千古絕唱。

據《戰國策》記載,戰國時代有「萬乘之國七,千乘之國五」。「千乘之國」也是所謂小國,其影響力不容忽視,如中山國更可稱為隱世軍事強國。中山國從春秋時間即與晉國為敵,到戰國初年的魏國,及後又侵佔燕國十餘城,即使最後為趙國所滅,趙武靈王也要花十多年時間才可辦到,究竟中山國是怎樣的國家呢?關於中山國,歷來史書對其記載幾近空白,後人只靠零碎史料推斷其存在,故有「神秘王國」之稱,至二十世紀七十年代,中山國王墓大批殉葬物出土,使中山國不再神秘。

在戰國七雄外還有若干小國 (網上圖片)

戰國時代是弱肉強食的世界,即使是孟子也坦言「然則小固不可以敵大,寡固不可以敵眾,弱固不可以敵彊。」又謂「惟智者為能以小事大,句踐事吳,以小事大者,畏天者也,畏天者保其國。」可見小國在大國之間生存非常考驗君王的智慧。中山國(公元前414至296年)是鮮虞族建立的一個諸侯國,亦是當時唯一一個北方少數民族立足中原的小王國,毗鄰趙、燕、齊。由於地理的關係,所以中山國在春秋年間與晉國已有交戰。

中山國毗鄰趙、燕、齊,無形中需要保留強大的軍隊,成為隱世軍事強國。(網上圖片)

公元前459年至前457年間,晉國開始進攻中山,取得窮魚之丘(今河北易縣)。前457年,晉派新稚穆子伐中山,直插中山腹地,佔領左人、中人(今河北唐縣),「一日下兩城」,中山國受到了打擊。進入戰國時代,晉國被韓、趙、魏三家所瓜分,中山國的敵人也改變成初期的魏國及後期的趙國。

「山」字儀仗禮器(複製品)。象徵中山王的權威,是中山國特有的青銅器。(網上圖片)

在此需要補充一點是。中山國在敗於晉後,武公率領他的部落離開山區,向東部平原遷徙,在顧(今河北定州)建立了新都。武公並且仿效華夏諸國的禮制,建立起中山國的政治軍事制度,對國家進行了初步治理。但武公不久即去世,中山桓公即位,桓公年幼無知,不恤國政,終於引來魏國的入侵。公元前408年,魏文侯從秦國取得河西地後,隨即把中山國列為下一目標。魏國要攻打中山國,在現代看來極不合理。因為中山國邊境未與魏國接壤,必須向趙國借路才能成事,如是者不但勞民傷財,而且即使成功佔領中山國也難以維持。因此後來秦國宰相范雎提出「遠交近攻」戰略,集中資源在進攻鄰國,才修正這一錯誤戰略,此為後話。

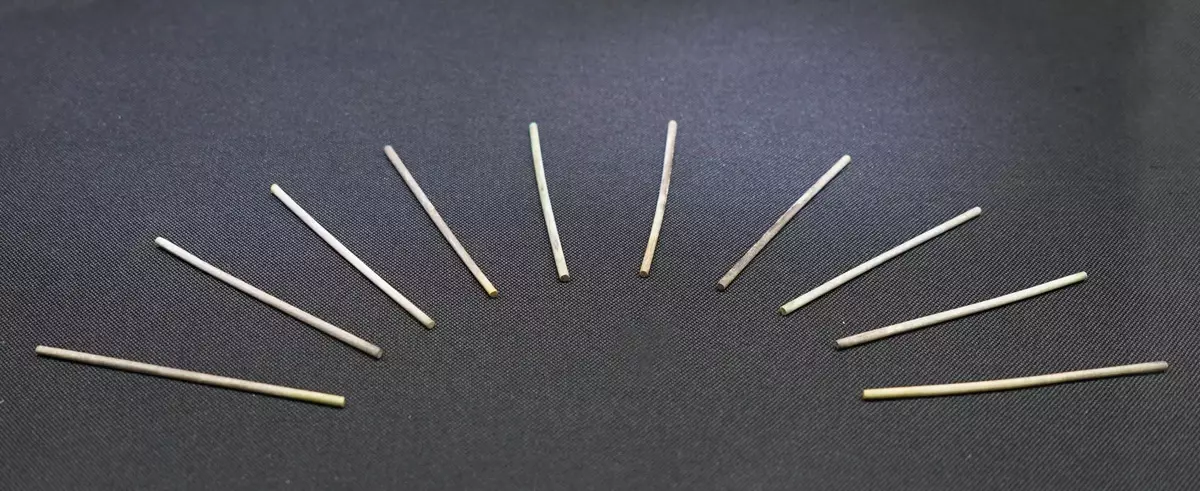

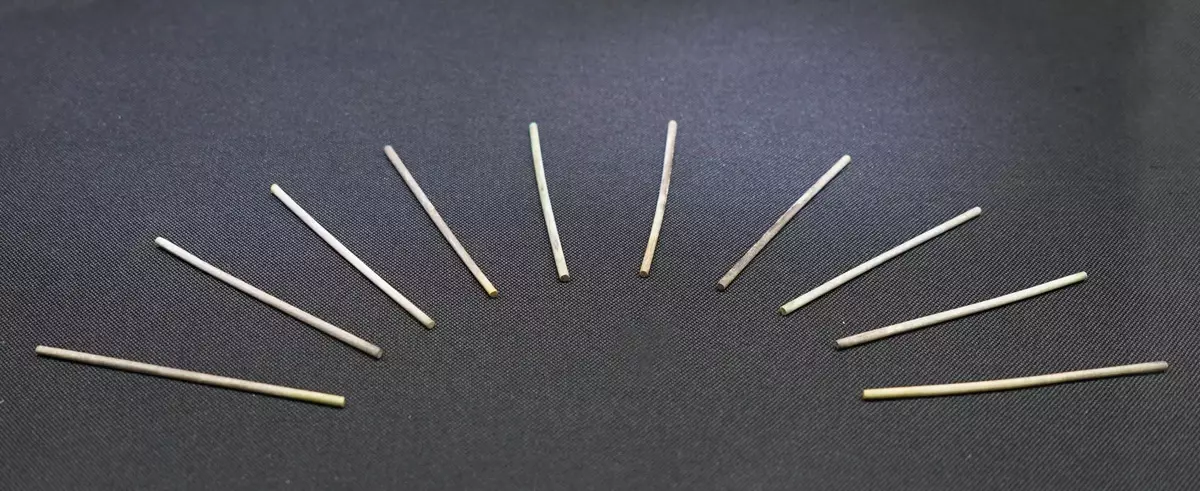

中山成公墓陪葬墓出土《骨算籌》。算籌的計數法遵循十進位制,以縱橫兩種排列方式來表示1-9的數目,表示多位數時,個位用縱式,十位用橫式,百位用縱式,千位用橫式,以此類推,遇零則置空。(網上圖片)

在魏文侯的再三要求下,趙國終於答應借路給魏軍。公元前408年,魏文侯拜樂羊為主將領兵進攻中山。樂羊攻取中山國,包圍中山國都顧城有三年之久,直到公元前406年才成功滅掉中山國。魏文侯派太子擊為中山君,治理中山國境,這也是中山國第一次亡國。

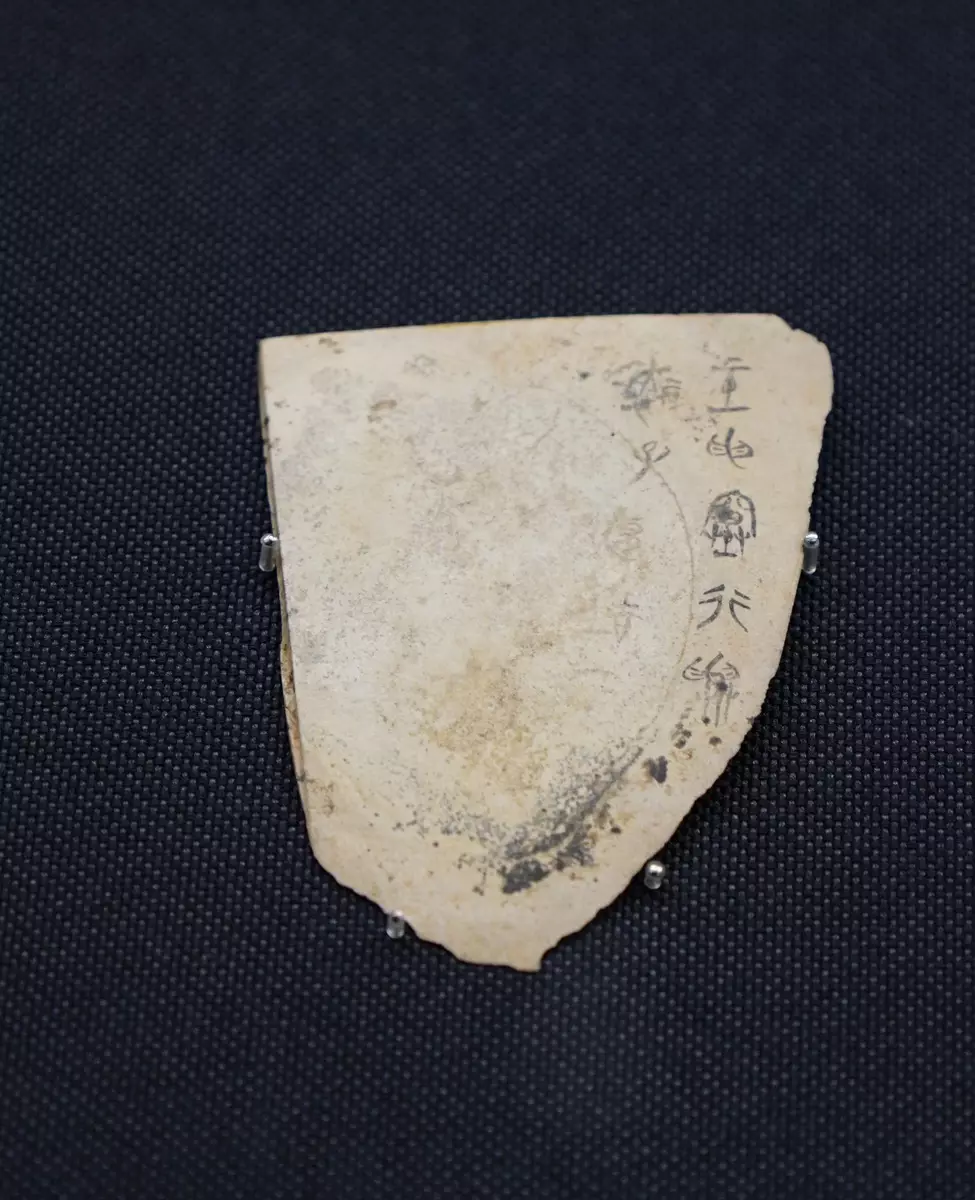

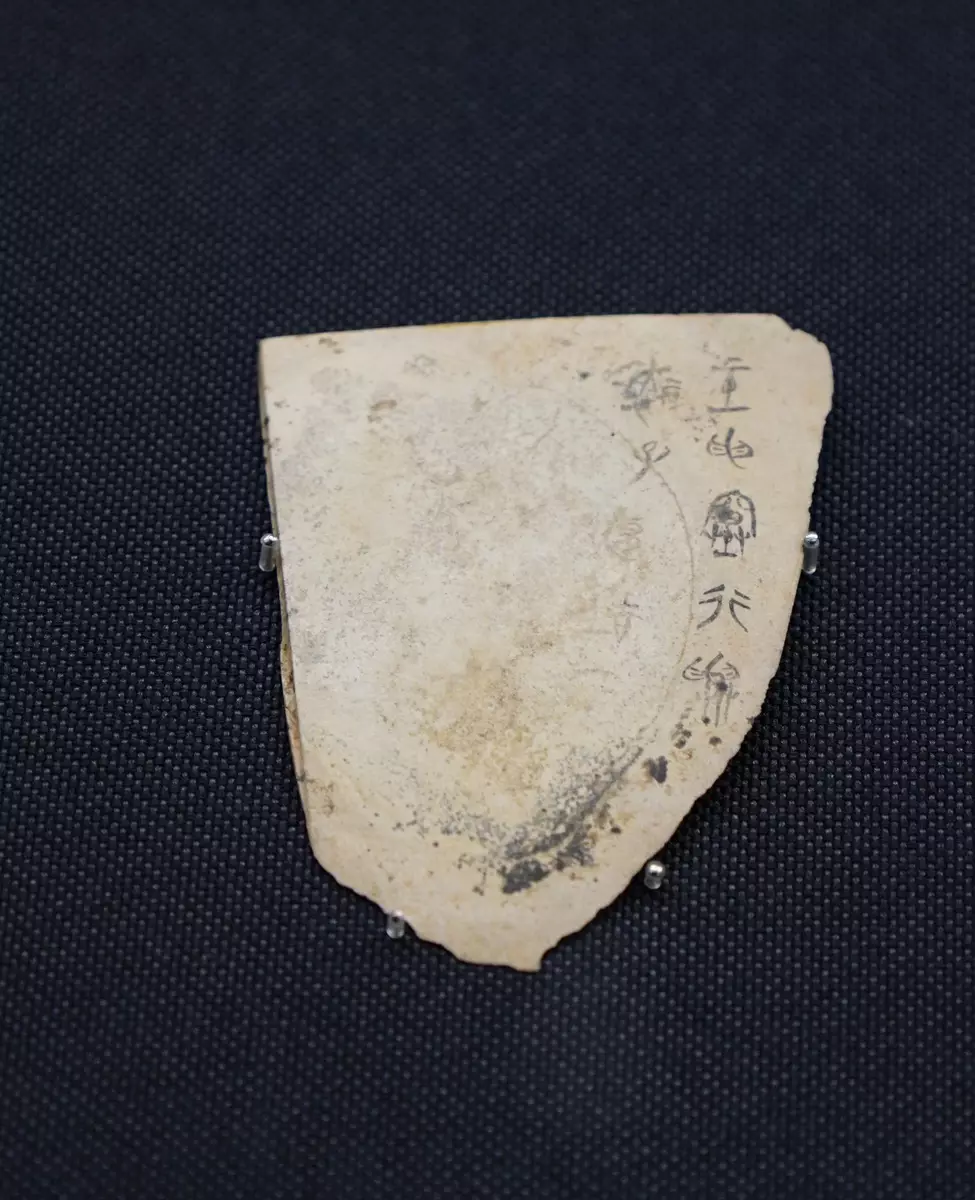

中山王厝墓出土《墨書大理石片》(網上圖片)

然則中山國雖然亡於魏國,但其殘餘成功退入太行山中,再經過桓公20餘年的勵精圖治後,終於在公元前380年重新復國,並定都於靈壽。復興後的中山國位於趙國東北部,把趙國南北兩部分領土分割開來,成為了趙國的心腹之患。趙國在前377年、前376年兩次進攻中山,均遭到中山激烈的抵抗。此後,中山國開始修築長城。桓公去世後,中山成公即位,繼承先祖遺風,繼續學習中原社會制度,發展國力,使國勢得到進一步加強。

中山王厝墓出土《鑲金龍鳳銀帶鉤》(網上圖片)

公元前323年,由魏國犀首(即公孫衍)發起倡議,聯合魏、韓、趙、燕、中山「五國相王」,在稱王的五國中,只有中山國是「千乘之國」,其餘四國都是「萬乘之國」。公元前314年,燕國發生內亂,齊國趁機攻進燕國。中山國見有機可乘,也背棄了同盟,派相邦司馬賙率軍北略燕國,奪取幾十個城市,佔領數百里的燕地,還掠取了許多財物。史稱「錯處六國之間,縱橫捭闔,交相控引,爭衡天下」,成為中山國的鼎盛時期。

中山王厝墓出土《鑲金龍鳳銀帶鉤》(網上圖片)

伐燕勝利後不久,中山國國力逐步衰落。而此時趙國實行「胡服騎射」、國富兵強。與秦國結盟,開始對中山發起了十餘年的殘酷戰爭,燕國也趁機進攻中山國,收復舊日失地。前301年,趙軍攻破靈壽,並立中山王尚為傀儡,前296年,趙滅中山國,中山國正式宣告滅亡。