北斗導航衛星實現了中國夢。(資料圖片)

國家主席習近平早上在人民大會堂出席北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式,代表中國回答了一個世紀提問,這是一個很精彩的中國故事。

北斗衛星計劃2000年成功申報,但時間是緊迫的,因為太空上大部分頻率被先行的美國、俄羅斯佔用,按照國際電信聯盟(ITU)規則,餘下的頻率「先到先得」,申請國必須在7年之內發射導航衛星,接收相應頻率訊號,才可獲得頻率資格,逾期作廢。2007年4月14日,第一顆北斗導航衛星正式發射,4月16日20:00傳回了訊號,此時離失效限期,不足4個小時。這個驚險的歷程,讓中國逐步實現自主衛星導航,擺脫對美國GPS定位系統的依靠。1993年,中國「銀河號」往伊朗運貨途中,遭美國關閉GPS導航而困於荷姆茲海峽,被迫接受馳來的美國海軍扣查;更令人焦慮的是,1990年美國發動的海灣戰爭,全憑其軍用GPS定位,取得了主動權而獲勝。

習近平出席北斗三號全球衛星導航系統開通儀式。(網上圖片)

國家自主衛星導航系統何等重要,不言而喻,不過,2009年俄羅斯聖彼德堡舉行全球衛星導航會議,有代表質疑中國︰「太空已經有百多顆衛星,中國為什麼還要建衛星呢?」然後,作出批評︰「中國的衛星導航系統與其他國家衛星的頻率重疊,只會徒增雜訊擾亂空間秩序,對國際沒有貢獻。」

當時,出席會議的北斗衛星導航系統副總設計師楊元喜,以科學數據向與會者解釋︰「我用實際的美國GPS、俄羅斯GLONASS、歐盟的伽利略計,再加上中國北斗衛星,即使把北斗放在最末的位置來算,中國北斗對國際的平均貢獻率在23.4%以上,最低也有22.6%,怎麼叫沒有貢獻呢?」

去年12月底,國務院新聞發佈會介紹北斗的貢獻︰「北斗的產業鏈已經全部打通,比如芯片、板卡、天線、終端、軟件和服務等,中國企業已建立自主生態鏈,比如中國企業生產的北斗應用芯片已超過1億片,相關產品向外輸出到全球120多個國家。」發言人稱︰「我們願意把中國企業的水準向全世界推介,把我們的技術和產品讓全世界分享。」

最新消息顯示,中國衛星導航產業將配合今年「兩會」提出的新基建工程,加強融合在區塊鏈、物聯網、人工智能等項目,預計2020年國內衛星導航產值逾4000億元人民幣,未來保持20%左右的增長。北斗對整個產業的貢獻率為70-80%。

當年為測繪國內「無人區」地區,工作人員要靠人力完成任務。(新華網圖片)

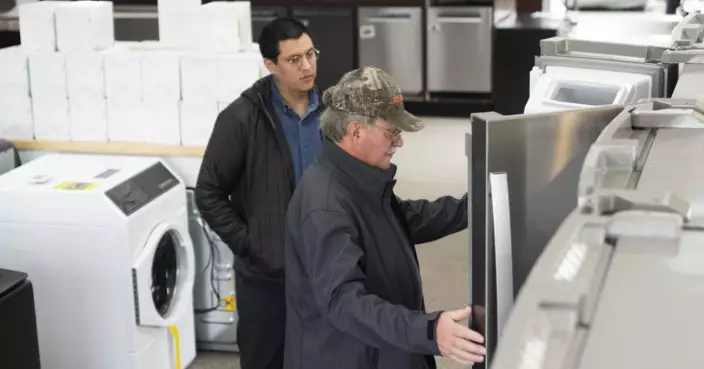

這個中國故事的「前傳」也值得一談。向國際力挺北斗貢獻的楊元喜,出生於江蘇的貧困家庭,適逢時代動盪未復原,上不了大學,1974年選擇參軍,當上一名測繪兵,被派到新彊大漠戈壁。當時內地有很多「無人區」,由於沒有衛星導航系統,於是測繪部隊要背著沈重的儀器,徒步到惡劣的沙漠、高原「無人區」進行地圖測繪。今天當上中國科學院院士的楊元喜回憶,那些年在新疆工作,途中要與羊、馬、駱駝同飲髒水求生。經過無比艱辛,他與數以萬計的技術青年,一步一腳印的把看來渺茫的中國夢實現起來。北斗的成功,也許超過了千萬億元的價值計算。

深藍

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **